Nebenwirkungen und der Placebo-Effekt: Interview mit einem Schweizer Ig-Nobelpreisträger

Jedes Jahr werden die Ig-Nobelpreise für die "unwahrscheinlichste" wissenschaftliche Forschung vergeben. SWI swissinfo.ch hat mit dem Schweizer Preisträger des Ig-Nobelpreises 2024 für Medizin gesprochen. Die Studie, für die er ausgezeichnet wurde, ist jedoch von weit grösserer Bedeutung.

Der Chemiepreis 2024 ging an einen französisch-niederländischen Forscher, der mit Hilfe der Chromatographie betrunkene von nüchternen Regenwürmern unterscheiden konnte.

Der Physiologiepreis ging an eine japanisch-amerikanische Studie, die zeigte, dass viele Säugetiere durch den After atmen können.

Der Preis für Physik ging an eine amerikanische Studie, welche die Schwimmfähigkeit einer toten Forelle nachwies und erklärte.

Die Rede ist hier natürlich nicht vom Nobelpreis, sondern vom Ig-Nobelpreis, mit dem jedes Jahr die «unwahrscheinlichsten» Forschungsarbeiten aus aller Welt ausgezeichnet werden. Denn auch in der ernsten Welt der wissenschaftlichen Forschung darf ab und zu gelacht werden.

Auch wenn die Beschreibung der prämierten Studien auf den ersten Blick den Eindruck erwecken könnte, es handle sich um Scheinforschung, ist dies keineswegs der Fall. Die überwiegende Mehrheit der Ig-Nobelpreise wird für seriöse, von Fachleuten geprüfte wissenschaftliche Arbeiten vergeben.

Sie zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie Aufsehen erregen. Oder besser gesagt, wie es auf der Website von Improbable ResearchExterner Link heisst: Sie bringen einen zum Lachen… und dann zum Nachdenken.

So ist es auch bei der Verleihung des diesjährigen Ig-Nobelpreises für Medizin an eine Forschungsarbeit, die «gezeigt hat, dass gefälschte Medikamente, die schmerzhafte Nebenwirkungen haben, wirksamer sind als gefälschte Medikamente, die keine schmerzhaften Nebenwirkungen haben».

Diese Arbeit wurde von einer Forschungsgruppe des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Deutschland, verfasst. Eines der Mitglieder ist Lieven A. Schenk, der aus der Schweiz stammt. Einem Land, das ebenfalls zahlreiche Ig-Nobelpreisträgerinnen und -träger hervorgebracht hat.

Wir sprachen mit ihm über die unwahrscheinliche Auszeichnung und den Inhalt seiner StudieExterner Link, die alles andere als ein triviales Stück Forschung ist.

SWI swissinfo.ch: Wie haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Nachricht vom Ig-Nobelpreis reagiert? War es eine Überraschung?

Lieven A. Schenk: Ich war natürlich sehr überrascht. Ich habe nicht darüber nachgedacht und nicht damit gerechnet.

Aber es ist eine Auszeichnung, die nichts über die Qualität der Forschung aussagt, obwohl einige der Arbeiten, die in der Vergangenheit ausgezeichnet wurden, sehr gut, wenn nicht sogar hervorragend waren. Es gab einflussreiche Forschungsarbeiten, die mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

Ich denke, wir haben den Preis erhalten, weil wir ein Thema untersucht haben, das auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheint. Aber im Bereich der nicht-pharmakologischen Effekte, der Schmerzmodulation, der Untersuchung des Placeboeffekts, ist es das nicht.

Sogar meine Kolleginnen und Kollegen waren überrascht. Ich denke, dass der Ig-Nobelpreis in der Vergangenheit eher ein «Witz»-Preis war, aber er wurde neu formuliert, um Forschung zu würdigen, die erst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregt.

In unserer Forschungsgruppe reichten die Reaktionen von «Mh, das überzeugt mich nicht» bis zu purer Freude.

Die Preisverleihung für die Gewinnerinnen und Gewinner des Ig-Nobelpreises 2024 fand am 12. September statt. Das Thema der Veranstaltung war «Murphys Gesetz» (was bedeutet, dass wenn etwas schief gehen kann, es auch schief gehen wird), obwohl, wie in der Pressemitteilung von Improbable Research, dem Veranstalter der Preisverleihung, erklärt wird, das Thema nicht unbedingt auf die prämierte Arbeit zutrifft.

Die ersten Ig-Nobelpreise wurden von 1991 bis 1994 am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) verliehen, bevor sie auf den Harvard-Campus verlegt wurden.

Nach dem durch die Pandemie erzwungenen Unterbruch, in dem die Zeremonien nur virtuell stattfanden, kehrte man in diesem Jahr an den Ort zurück, an dem alles begann: ans MIT.

Ein Ig-Nobelpreis kann der Forschung zu mehr Sichtbarkeit verhelfen?

Ja, auf jeden Fall. Unsere Forschung wird dadurch auf jeden Fall sichtbarer, und ich freue mich darüber, weil ich glaube, dass es sich um eine gute und valide Studie handelt, die einen wichtigen Aspekt in klinischen Studien und in der klinischen Praxis beleuchtet.

Da es sich jedoch um einen eher sarkastischen Preis handelt, besteht immer die Sorge, dass die wissenschaftliche Seite nicht ernstgenommen wird, weil einige Leute denken könnten, dass es sich nur um einen Scherz handelt.

Die Sichtbarkeit ist jedoch gegeben, und ich hoffe, dass die Leute verstehen, dass die Studie sehr relevant ist, auch wenn das Thema kontraintuitiv ist.

Können Sie den Inhalt und die Ergebnisse der Studie kurz erläutern?

Wir wollten untersuchen, wie sich die Nebenwirkungen eines Medikaments auf die Erwartungen der Patientinnen und Patienten an die Behandlung auswirken, die wiederum das Schmerzempfinden beeinflussen können.

Mit anderen Worten: Wir wollten den Einfluss von Nebenwirkungen auf den Placebo-Effekt verstehen und die psychologischen und neuronalen Mechanismen identifizieren, auf denen er beruht.

Dann gaben wir einigen Patientinnen und Patienten [die überzeugt waren, ein Nasenspray-Anästhetikum zu erhalten] ein Placebo ohne Nebenwirkungen und anschliessend ein Placebo mit einer Nebenwirkung [ein leichtes Brennen].

Bei experimentellen Schmerzreizen hatten die Patientinnen und Patienten weniger Schmerzen, wenn sie das Placebo mit der Nebenwirkung erhielten.

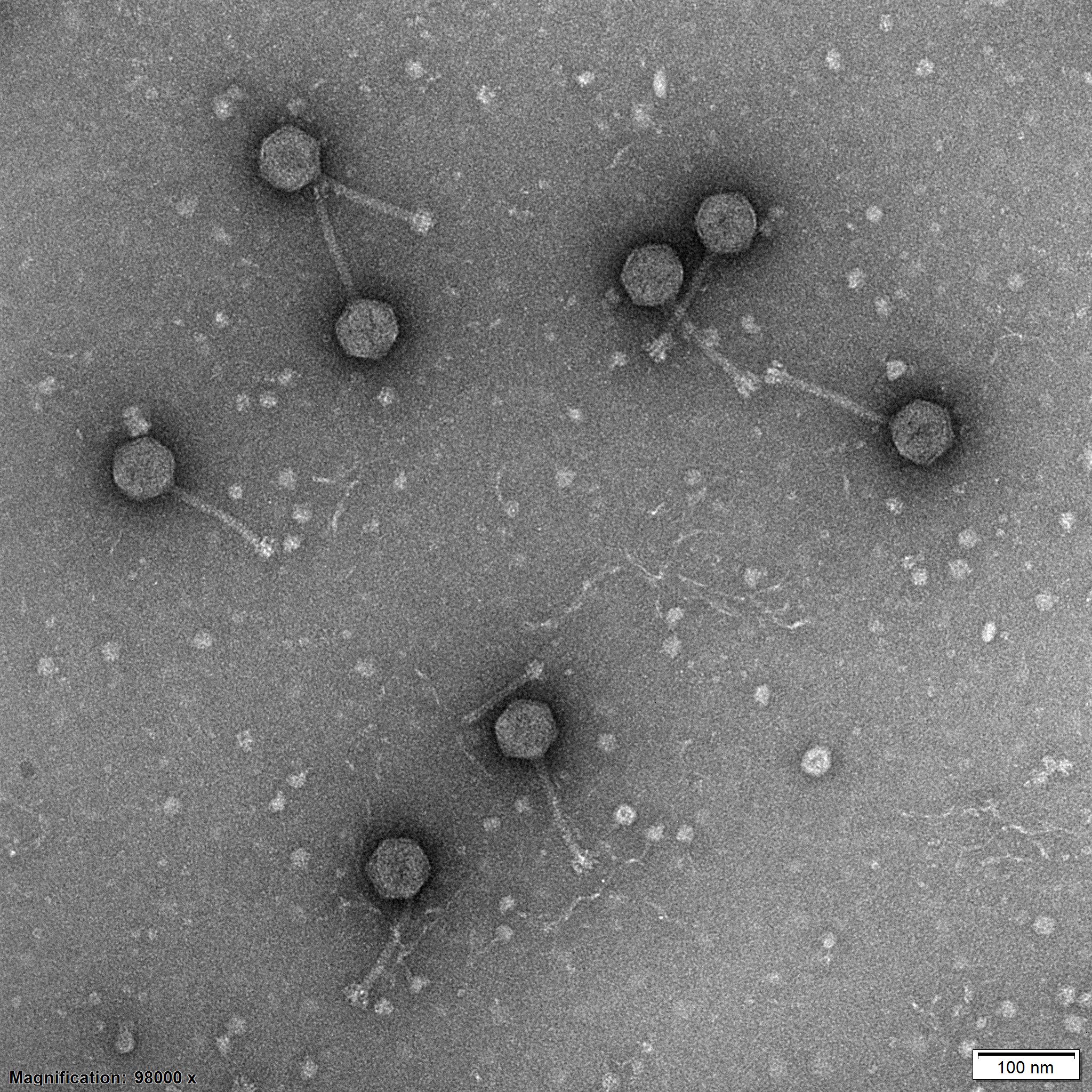

Mit Hilfe der Kernspintomographie konnten wir ausserdem feststellen, dass dieser Effekt wahrscheinlich durch das so genannte absteigende Schmerzmodulationssystem vermittelt wird, das während der Placebo-Analgesie aktiviert wird.

Welche Auswirkungen könnte Ihre Forschung haben?

[Um sicherzustellen, dass die Wirkung einer Behandlung nicht auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen ist], wird normalerweise in klinischen Studien einer Gruppe von Patientinnen und Patienten das zu testende Medikament verabreicht, während eine andere Gruppe ein Placebo erhält, das normalerweise keine Nebenwirkungen hat. Unsere Studie deutet darauf hin, dass dies die Testergebnisse negativ beeinflussen könnte.

Weder das medizinische Personal noch die Patientinnen und Patienten wissen, ob es sich um das echte Medikament oder um ein Placebo handelt.

Die Ärzteschaft weiss jedoch, welche Nebenwirkungen auftreten können, und die Patientinnen und Patienten werden darüber informiert.

Wenn diese Nebenwirkungen auftreten, wird den Patientinnen und Patienten plötzlich bewusst, dass sie das echte Medikament erhalten oder verabreicht bekommen haben, was den Placeboeffekt verstärken kann. Umgekehrt nimmt der Placebo-Effekt ab, wenn die Nebenwirkungen nicht auftreten.

Unsere Studie zeigt, dass in solchen Fällen der Placeboeffekt der beiden Gruppen so unterschiedlich sein kann, dass es nicht mehr möglich ist, die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen.

Sollte man also die Praxis ändern?

Ich denke, wenn man eine Behandlung testen muss, die sehr spezifische und sehr wahrnehmbare Nebenwirkungen hat, wäre es eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass das Placebo diese auch verursacht, um die Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen den beiden Gruppen zu beseitigen.

Sicherlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. Unsere Studie soll dies nur verdeutlichen.

Übertragung aus dem Italienischen: Christian Raaflaub

Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch