Chinesischer Drache in Schweizer Kulturfalle

Mit dem Freihandelsabkommen Schweiz-China werden mehr chinesische Firmen in die Schweiz kommen. Chinesische Unternehmer, die bereits in der Schweiz geschäften, räumen indes gewisse kulturelle Schwierigkeiten ein.

Die Firma Hankou Jingwu ist ein Nahrungsmittelhersteller mit Sitz in Wuhan in Zentralchina. Die Produktion ist vor allem auf den lokalen Markt ausgerichtet, doch der Horizont reicht weiter – bis in die Schweiz.

Für Juan Wu, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), ist Hankou Jingwu ein Musterbeispiel für das steigende Interesse chinesischer Unternehmen an der Schweiz.

«Das Unternehmen würde gerne eine Niederlassung in der Schweiz eröffnen und nach helvetischem Standard produzieren. Die chinesischen Kunden wüssten so, dass es sich um Qualitätsprodukte handelt. Damit liessen sich wohl die Verkäufe steigern, besonders in Anbetracht der jüngsten Lebensmittelskandale», sagt Juan Wu gegenüber swissinfo.ch.

«Interessant an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass es sich nicht um ein Grossunternehmen mit Sitz in Peking oder Shanghai handelt. Wenn die Manager von Hankou Jingwu Richtung Schweiz schauen, werden dies auch andere Firmen tun.»

Mehr

Bern und Peking vereint gegen den Protektionismus

Wenn die Chinesen kommen

Juan Wu ist überzeugt, dass sich dank des Freihandelsabkommens Schweiz-China mehr chinesische Unternehmen in der Schweiz niederlassen werden. Diese Meinung teilt der Unternehmer Yuming Yang, der seit 30 Jahren in der Schweiz lebt. «Das Markenzeichen ‹Made in Switzerland› ist in China sehr anerkannt.»

Das Freihandelsabkommen sieht Zollreduktionen für eine Reihe von Wirtschaftsgütern vor (siehe Box), was die bilateralen Handelsbeziehungen ankurbeln dürfte. «Das Abkommen wird die Exporte in beide Richtungen beleben. Und Handel ist immer ein Vorläufer für Investitionen», meint Philippe Monnier, Direktor der Wirtschaftsförderung Great Geneva Berne Area (GGBA).

«In unserem Gebiet würden wir gerne Produktionsfirmen ansiedeln, aber auch Unternehmen, die Forschung betreiben und mit Universitäten zusammenarbeiten», hält Monnier fest.

Verkäufe in China steigern

Gemäss der Revisionsgesellschaft Ernst & Young sind in der Schweiz 70 bis 80 chinesische Unternehmen tätig. 2005 waren es gerade mal fünf. Die Chinesen sind durch Käufe und Fusionen oder als Teilhaber eingestiegen. Zudem wurden Filialen gegründet.

Einige der ganz grossen chinesischen Unternehmungen verfügen in der Schweiz inzwischen über Niederlassungen, beispielsweise der Telekommunikationsriese Huawei (in Zürich, Bern und Lausanne) oder die Solarfabrikanten Jinko Solar und Trina Solar, die ihre europäischen Hauptsitze in Zug beziehungsweise Zürich bezogen haben.

«Sie fühlen sich von den Schweizer Marken und dem intellektuellen Know-how angezogen», meint Marc Laperrouza, Spezialist für China und neue Märke an der ETH Lausanne. «Die Chinesen interessieren sich für neue Technologien sowie für die Schweizer Qualität und Professionalität», hält Yuming Yang fest, der 2000 den Uhren-Halbfabrikate-Hersteller Nouvelle Onivia in Pruntrut im Jura erworben hat.

In Bezug auf die Gesamtwirtschaft und besonders in Bezug auf die Schaffung neuer Jobs sei das chinesische Engagement aber «limitiert», relativiert Andreas Bodenmann, Chinaexperte von Ernst & Young.

«Es gibt keinerlei Tendenzen oder Konzentrationsprozesse. Die chinesischen Firmen sind in unterschiedlichen Kantonen in unterschiedlichen Branchen tätig: Uhrenindustrie, Beratung, Telekommunikation, Solarenergie und andere», meint ihrerseits Juan Wu, die als Ko-Autorin demnächst ein Buch über chinesische Unternehmen in der Schweiz publiziert.

Nach der Europäischen Union (EU) und den USA ist China der drittwichtigste Handelspartner für die Schweiz.

Seit 2002 ist die Aussenhandelsbilanz mit China positiv. Die Exporte nach China erreichten 2011 eine Summe von 8,84 Mrd. Franken, während sich das Volumen der Importe aus China in die Schweiz auf 6,31 Mrd. Franken belief.

Die provisorischen Daten für 2012 basieren auf einem neuen Erhebungsmodell. Demnach belaufen sich die Exporte auf 7,82 Mrd. Franken, während die Importe 10,28 Mrd. erreichen.

Die Schweiz exportiert vor allem Uhren, Maschinen,

pharmazeutische Produkte und Präzisionsgeräte nach China.

Aus China werden vor allem Maschinen, Textilien, Kleidung, Uhrenfabrikate sowie Rohstoffe für die Chemieindustrie importiert.

Grosse Mentalitätsunterschiede

Die Wirtschaftswissenschaftlerin von der ZHAW hat Manager und Angestellte von rund 20 chinesischen Firmen in der Schweiz befragt, um deren Situation zu verstehen. Die Resultate seien teilweise überraschend, meint Juan Wu.

«Die grosse Mehrheit der chinesischen Unternehmer muss sich mit kulturellen Missverständnissen zwischen chinesischen und schweizerischen Angestellten beschäftigen. Nicht sprachliche Probleme, sondern Mentalitätsunterschiede führen zu Konflikten.»

In der Schweiz sei die Haltung verbreitet, die eigene Meinung zu sagen und Probleme offen anzusprechen. Die Chinesen hätten die Gewohnheit, einen Sachverhalt zu umschreiben, in der Hoffnung, dass der Gesprächspartner schliesslich das Problem selbst versteht. «Diese unterschiedlichen Gewohnheiten können zu Missverständnissen führen», sagt die Expertin.

Zu Konflikten können auch die Lohnunterschiede führen. Gemäss der Studie verdienen die Chinesen häufig wesentlich weniger als ihre Schweizer Kollegen. «Das chinesische Management verträgt sich zudem nicht immer mit dem europäischen», sagt Marc Laperrouza. So liesse sich zumindest teilweise der Misserfolg einiger chinesischer Unternehmen in Europa erklären.

Mehr

Schweiz rechnet mit Export-Boom nach China

Ratschläge unter Freunden

Kulturelle Missverständnisse rühren wohl auch daher, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz für die chinesischen Unternehmer absolutes Neuland ist. «Niemand kennt dieses Land wirklich», sagt Yuming Yang, ein ehemaliger Berater der Uhrengruppe Swatch.

Die Schweiz ist bekannt für ihre Aushängeschilder wie Schokolade und Uhren. Ausserdem besitzt das Land einen hervorragenden Ruf unter chinesischen Unternehmern. «Aber man kennt es nicht wirklich als Produktions- und Wirtschaftsstandort», hält Chinaexperte Andreas Bodenmann seinerseits fest.

Wenn chinesische Firmen an eine regionale Niederlassung in Europa dächten, hätten sie zuerst Deutschland im Sinn, meint Philippe Monnier. In Hamburg existierten beispielsweise mehr als 500 chinesische Firmen.

«Wir müssen unbedingt an unserem Image arbeiten. Denn in China sind wir nicht als Wirtschaftsstandort bekannt. Dabei sind die Bedingungen bei uns besser als in Deutschland oder Frankreich», betont Wirtschaftsförderer Monnier.

Er weist auf die Steuervorteile hin, auf die politische und soziale Stabilität im Land, auf die zentrale geografische Position in Europa und die Mehrsprachigkeit der Mitarbeitenden.

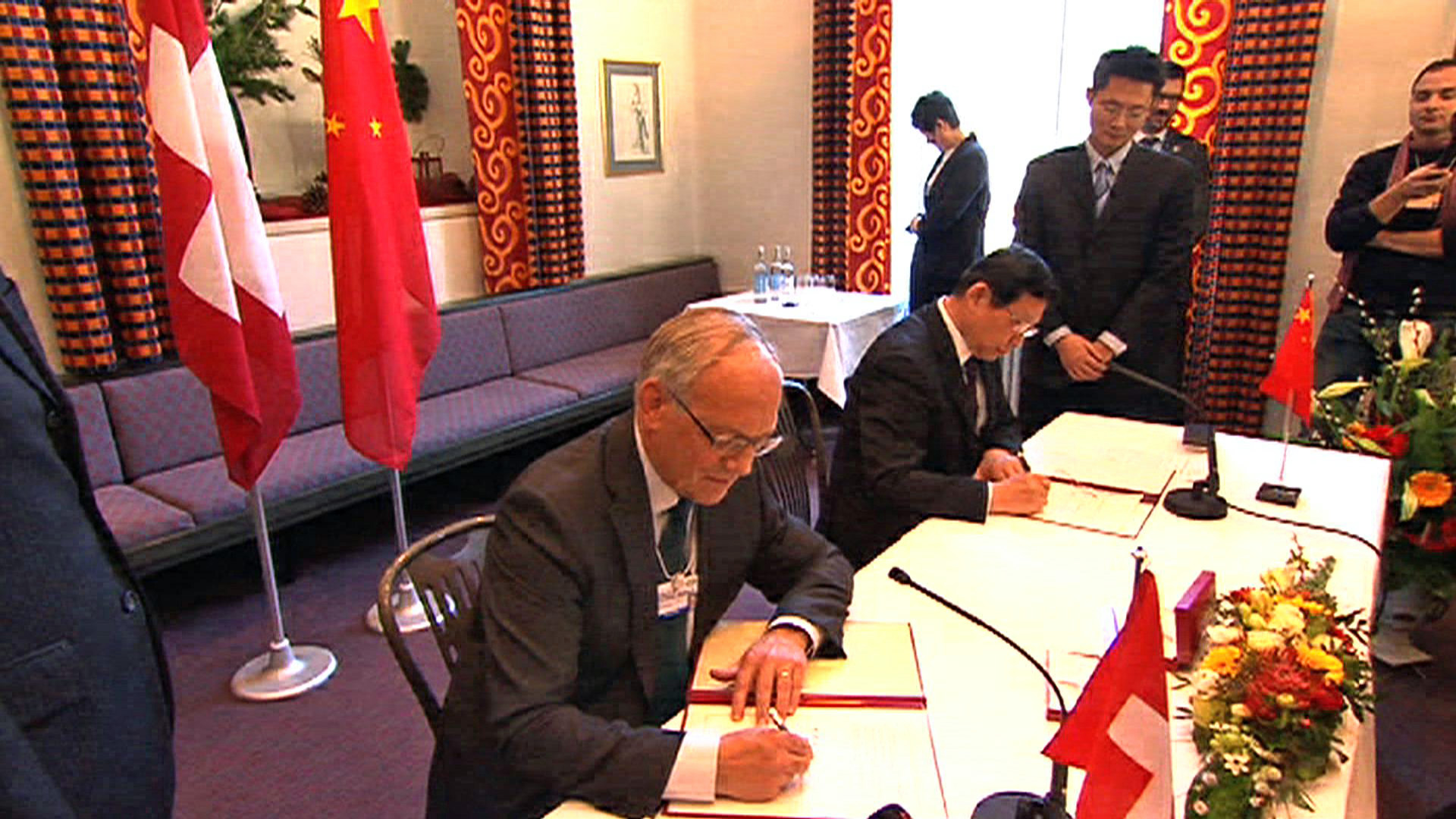

Die Schweiz ist das erste kontinentaleuropäische Land, das ein Freihandelsabkommen mit China ausgehandelt hat. Es wird am 6. Juli 2013 unterzeichnet. Das erste europäische Land war Island im April 2013.

Das Abkommen sieht Zollabschläge für eine ganze Reihe von Produkten vor. China befreit insgesamt 84% der Schweizer Exporte von Zöllen und Steuern, allerdings gelten diese Regelungen nicht überall sofort.

Gemäss dem chinesischen Verhandlungsführer Yu Jianhua werden umgekehrt 99,7% aller chinesischen Exporte in die Schweiz ab Inkrafttreten des Abkommens zollfrei sein.

Laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) betrugen die von China angewendeten Zölle im Mittel 8,9 % für industrielle Produkte und 15,2 % für Agrarprodukte.

China reduziert oder streicht die Zölle für folgende Waren: Maschinen, Produkte für die pharmazeutische Industrie und Uhrenindustrie, Messgeräte, Turbinen.

Laut dem Schweizer Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat die Schweiz keine Konzessionen im äusserst sensiblen Bereich der Landwirtschaft gemacht. China habe Fortschritte in den Bereichen Rechtssicherheit und Menschenrechte gemacht.

Gemäss Juan Wu ist eines der Hauptprobleme, dass ein chinesischer Manager gewohnt ist, über Freunde und Bekannte Ratschläge einzuholen.

«Es sind nicht-professionelle Beratungen. Von unseren Erhebungen wissen wir, dass nur fünf Prozent der Befragten Zugang zu den offiziellen OSEC-Informationen hatten.» OSEC betreibt heute unter dem Namen Switzerland Global Enterprise die Standortförderung für die Schweiz.

«Viele Chinesen kommen auf gut Glück in die Schweiz. Doch hier merken sie oft, dass sie Fehler gemacht haben», meint der für den Raum Genf-Bern zuständige Ökonom.

Wie die Japaner?

Gemäss Juan Wu müsste die Standortförderung Schweiz neu aufgestellt werden, um besonders jungen Unternehmen ohne internationale Erfahrung zu helfen. «Dabei müsse man auf ‹Multiplikatoren› zurückgreifen, die bei den Unternehmern sehr angesehen sind, beispielsweise Universitätsprofessoren», hält Wu weiter fest.

Unternehmer Yuming Yang befürchtet, dass die Chinesen enden könnten wie die Japaner. «Vor 30 oder 40 Jahren haben diese grosse Investitionen in der Schweiz getätigt. Aber wo sind die Japaner heute? 10 Prozent sind vielleicht geblieben. Der Grund liegt in den kulturellen Unterschieden. Die Schweiz ist kein Land, in der die Kultur der persönlichen Kontakte gepflegt wird oder in dem Dir die Regierung hilft. Die einzige Hilfe kann Dir nur Dein Produkt bieten.»

(Übertragung aus dem Italienischen: Gerhard Lob)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch