Der Geist ist frei in der Schweiz, aber austoben muss er sich woanders

Die Schweiz gehöre längst zur wissenschaftlichen Elite, doch im Geist sei sie ein Volk von Bäuerinnen und Bauern geblieben, schreibt Biostatistiker Servan Grüninger. Um die Zukunft zu gestalten, brauche es in Wissenschaft wie Politik den Mut, Neues zu wagen.

Die Schweiz ist kein Land des Geistes. Nicht, weil die Schweiz keine intellektuellen Höchstleistungen hervorbringen würde. Nein, die Schweiz ist deshalb kein Land des Geistes, weil sie den Geist nicht zelebriert.

Identitätsstiftend sind nicht geistige Höhenflüge, sondern Handfestes wie Berge, Bauern und Banken.

Naturverbunden und bescheiden, aber auch geschäftstüchtig wollen sie sein, die Schweizer:innen. Hochtrabende Ideen und verrückte Erfindungen überlassen sie gerne anderen.

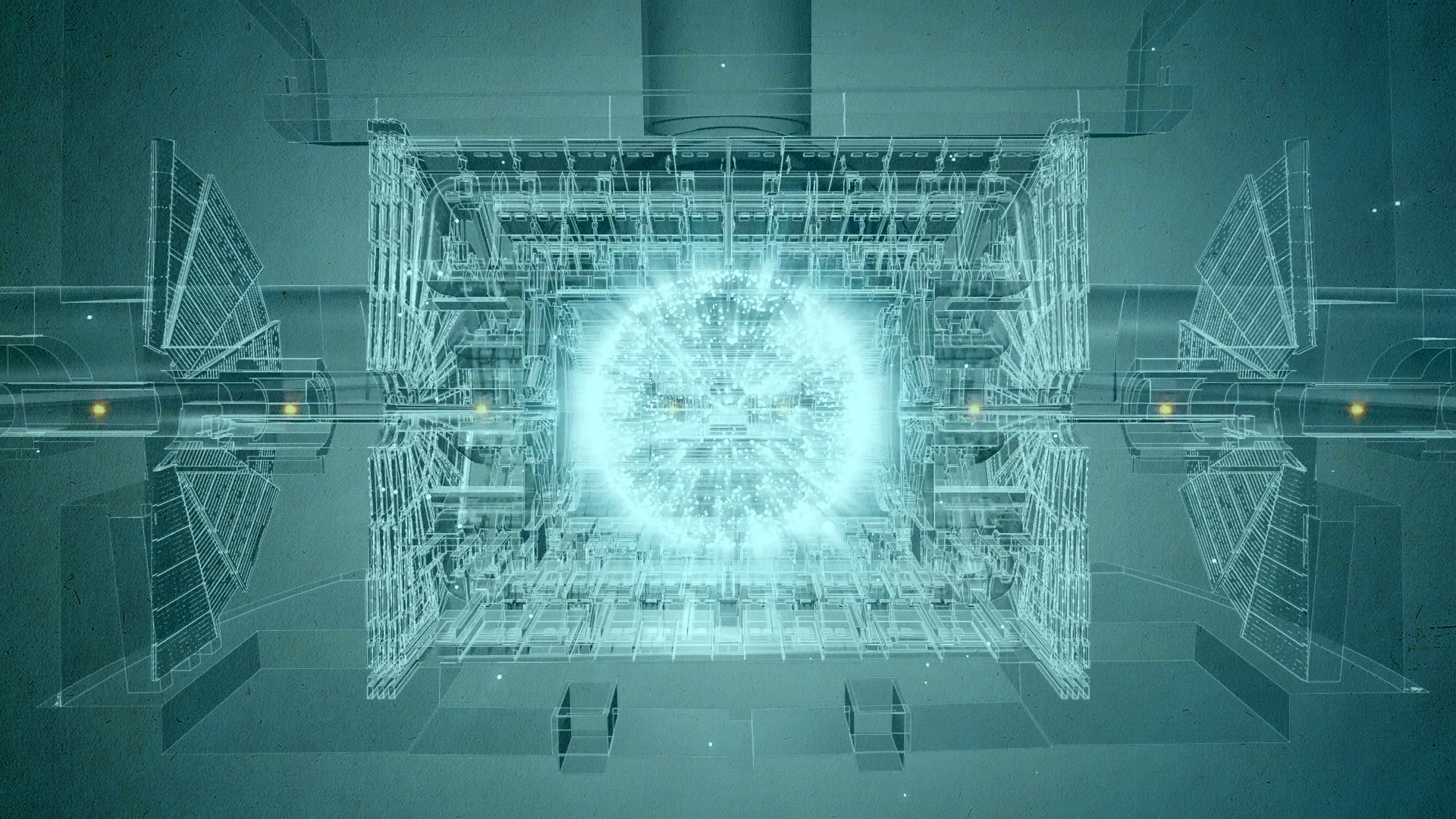

Trotzdem gehört die Schweiz zu den führenden Forschungsnationen der Welt und ist immer wieder Hort kühner Denker. Einstein entwickelte in Bern die RelativitätstheorieExterner Link und das CERN hob in Genf das Internet aus der TaufeExterner Link.

Drei Ideen von Weltruhm, aber auch drei Ideen, die ihren Ruhm draussen in der Welt erworben haben. Der Geist ist zwar frei in der Schweiz, aber seine Hörner abstossen soll er sich erstmal anderswo – und dann zurückkommen, wenn er seinen Nutzen bewiesen hat.

Von Uhren, Schokolade und Kaffeemaschinen bis zu Medikamenten, Versicherungen und Eisenbahnen: Die Schweiz ist gut darin, das zu perfektionieren, was woanders schon Erfolg gefunden hat.

Mit Sinn fürs Detail, aber vor allem auch mit Sinn fürs Geschäft. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum die Schweiz eben nicht nur eine Willens-, sondern auch eine Wissensnation ist: Was Wissen schafft, schafft oft auch Arbeitsplätze.

Das Schweizer Verhältnis zu geistigen Errungenschaften ist deshalb ein pragmatisches: Nicht das Ideal, sondern die Anwendung steht im Zentrum. So durchlöcherte Schweizer Technik den Gotthard, flog auf den MondExterner Link und brachte Menschen zum bisher tiefsten Punkt der MeereExterner Link.

Bewährtes als Basis, Zukunft zum Ziel

Es gibt noch einen zweiten Grund, warum Wissenschaft und Schweiz gut zueinander passen. Es ist dies der ständige Widerstreit zwischen dem Bewährten und dem Neuen.

Wer in der Schweiz etwas bewegen möchte, braucht einen langen Atem, denn man setzt auf das, was Hand und Fuss hat, getreu dem Motto: Was der Schweizer nicht kennt, das frisst er nicht.

Neue Ideen haben es deshalb schwer, doch wenn sie sich einmal durchgesetzt haben, dann sind sie dafür lange von Bestand.

Ähnlich verhält es sich in den Wissenschaften: Neue Theorien müssen sich gegen das behaupten, was schon da ist. Was die Wissenschaftlerin nicht kennt, das erforscht sie erstmal gründlich. Und im Zweifelsfall hält man sich auch in den Wissenschaften an das, was sich bewährt hat.

Der Konsens von heute ist oft der Zankapfel von gestern – und Konsens wird nur das, was sich über Jahre hinweg empirisch belegen und theoretisch erklären lässtExterner Link. Aus diesem Grund werden die grossen Wissenschaftspreise – allen voran die Nobelpreise – meist für Entdeckungen verliehen, die Jahrzehnte zurückliegen.

Man denke beispielsweise an die Geschichte der Genetikerin Barbara McClintock, die im vergangenen Jahrhundert entdeckt hat, dass nicht alle Gene im Erbgut einen festen Platz haben, sondern bisweilen wild herumspringen könnenExterner Link.

Die Forschungsgemeinschaft reagierte ablehnend, zu weit weg waren McClintocks Theorien von der damaligen Mehrheitsmeinung.

Recht hatte sie trotzdem – und wurde Jahrzehnte später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Nicht umsonst bezeichnete der amerikanische Soziologe Robert Merton den «organisierten Skeptizismus» als einen Grundpfeiler wissenschaftlichen ArbeitensExterner Link.

Und dieser Skeptizismus ist erst einmal gar nicht schlecht. Denn es gibt zu viele, die sich für den nächsten Galileo Galilei halten und glauben, gegen den Strom zu schwimmen sei allein schon eine Auszeichnung.

Ausschliesslich an Bewährtem festzuhalten reicht jedoch nicht, um neues Wissen zu schaffen. Und es reicht auch nicht, um ein Land zu gestalten. «Bewährtes als Basis, Zukunft zum Ziel», sollte stattdessen die Devise lauten – sowohl für die Wissenschaften als auch für die Politik. So lassen sich die Chancen von heute nutzen und die Hürden von morgen meistern – und zwar gemeinsam.

Den Geist aus dem Elfenbeinturm lassen

Ob Klimawandel, Überalterung oder Digitalisierung: Die Politik braucht die Wissenschaft, aber vor allem braucht die Wissenschaft die Politik, um die grossen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen.

Denn die Wissenschaft ist weder WunschkonzertExterner Link noch OrakelExterner Link, sondern eine Art und Weise, die Welt zu verstehen: fragend, forschend, verlässlich.

Das zwingt zur Bescheidenheit, wirkt aber auch entlastend: Die Wissenschaft trägt nicht die Verantwortung dafür, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Diese Verantwortung tragen die Politik und in einer Demokratie letztlich wir alle.

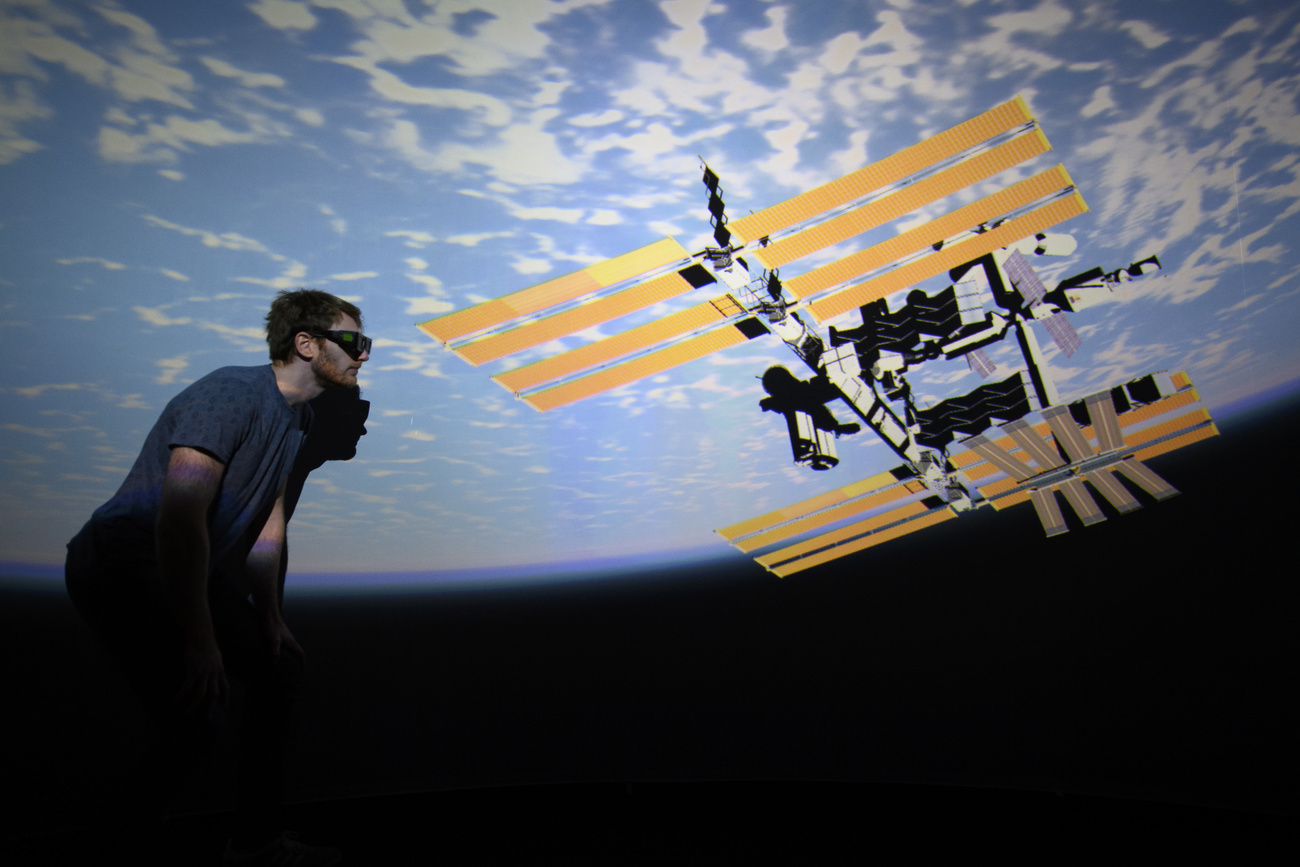

Dennoch können die Wissenschaften einen Beitrag dazu leisten, gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern, und zwar, indem sie das tun, was sie am besten können: neues Wissen schaffen und vermitteln. Dazu brauchen Forschende aber den Freiraum, auch das erforschen zu können, was noch keinen erkennbaren Nutzen hat.

Leider ist gerade in jüngster Zeit eine ungesunde Ungeduld im Umgang mit wissenschaftlicher Forschung zu beobachten: Immer schneller, immer unmittelbarer soll sich der gesellschaftliche Mehrwert von Wissenschaft zeigen.

Der pragmatische Blick auf geistiges Schaffen kippt so in einen kurzsichtigen Anwendungsfetischismus, bei dem nur noch das zählt, was sich auszahlt.

Wissenschaft, die ums Verrecken nützlich sein will, die sich nur noch daran orientiert, was wirtschaftlich rentabel oder politisch gewünscht ist, untergräbt das, was sie gesellschaftlich wertvoll macht: Die Möglichkeit, Dinge so zu denken, wie sie im engen Korsett politischer und wirtschaftlicher Sachzwänge nicht gedacht werden können, und so neue, kreative Lösungen für altbekannte Probleme zu entwickeln.

Der Geist im Elfenbeinturm muss sich austoben können, um langfristig einen Mehrwert zu schaffen.

Der Blick auf die unmittelbaren Probleme von heute sollte deshalb nicht den Blick versperren auf das Potential von morgen.

Von der Herkunft des Universums und des Menschen über die Entwicklung der Genschere bis zur digitalen Revolution und der künstlichen Intelligenz: Die Grundlage von Vielem, was heute den Alltag bestimmt, wurde Jahre oder sogar Jahrzehnte zuvor im Elfenbeinturm ausgeheckt, ohne genau zu wissen, wozu das nütze sein würde.

Das bedeutet freilich nicht, dass jede Idee, jedes Forschungsergebnis irgendwann einen gesellschaftlichen Nutzen entfalten wird. Im Gegenteil: Viel Wissen wird den Elfenbeinturm niemals verlassen.

Doch das ist nicht weiter schlimm. Denn der Anspruch an die Wissenschaften sollte sein, ein Reservoir von Ideen, Wissen und Methoden zu bieten, aus dem sich andere Teile der Gesellschaft bedienen können.

Was davon letztlich zur Anwendung kommt, bestimmt nicht die Wissenschaft alleine, sondern die Gesellschaft als Ganzes.

Doch wenn sie den Mut hat, den Geist aus dem Elfenbeinturm zu lassen, kann sie damit nicht bloss die Gegenwart verwalten, sondern auch die Zukunft gestalten.

Dieser Text ist eine angepasste Version der Eröffnungsrede des Reatch Ideenwettbewerbs «1848 → 2023 → 2198: Für effektive Lösungen, auch noch in 175 JahrenExterner Link«.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch