Finanzplatz Schweiz unter der Lupe der Forschung

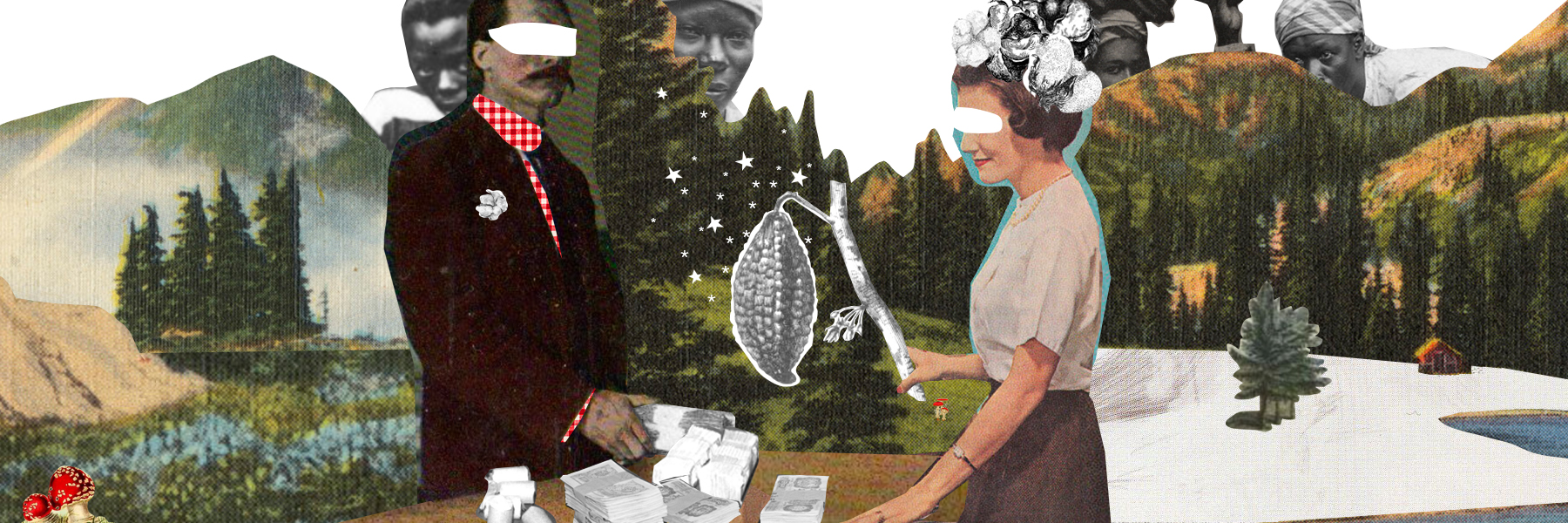

Zwei aktuelle Forschungsstudien untersuchen die Geschichte der Schweiz als Offshore-Oase: Wie hat sie es geschafft, ihre Position als internationale Steueroase zu festigen? Und wie reagierten die Schweizerische Nationalbank und die Justizbehörden im Kampf gegen die Schwarzgeld-Ströme? Eine Historikerin und ein Historiker klären auf.

Vanessa Ogle ist ausserordentliche Professorin in Berkeley, USA. In einer aktuellen StudieExterner Link entwickelt sie eine neuartige Analyse, um die spektakuläre Entwicklung der Schweiz als Offshore-Finanzplatz in den 1950er- und 60er-Jahren zu erklären. Dabei stellt sie einen direkten Zusammenhang her mit der massenhaften Ankunft von Kapital aus den weltweiten Dekolonisations-Bewegungen.

Mit der Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien stiegen die Ängste um die Sicherheit von Vermögenswerten, nachdem als feindlich empfundene Regierungen die Macht übernommen hatten. Eine direkte Abführung von Geldern in die ehemaligen Kolonialländer wurde aber als unerwünscht angesehen. Denn zu dieser Zeit wurden in Europa progressive Steuern eingeführt, welche die Reichsten zuerst besteuerten.

Zusätzlich habe weiterhin eine «tiefe weisse Steuermoral» vorgeherrscht, hebt Ogle hervor. Diese habe aus den alten Praktiken der Kolonialreiche hergerührt, in denen die Kolonisten im Gegensatz zur einheimischen Bevölkerung immer von extrem niedrigen Steuersätzen profitiert hatten.

Angesichts dieser steuerlichen Zwänge und der Finanzpanik, die mit dem Ende der Kolonialreiche einherging, setzte sich vor allem die Schweiz durch. Das Land, das besonders für die französischen Eliten bereits ein Steuerparadies war, schien eine logische und leicht zugängliche Lösung zu sein.

Zum einen für die ehemals in den Kolonien ansässigen Unternehmen und Einzelpersonen. In einer zweiten Phase aber auch für die lokalen Eliten. So beherbergte die Schweiz das Vermögen vieler ehemaliger Diktatoren, wie Juan Perón (Argentinien), Fulgencio Batista (Kuba), Sukarno (Indonesien) oder Rafael Trujillo (Dominikanische Republik).

Bedenken der Nationalbank und «Gentlemen’s Agreement»

Ab der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre bemerkte die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Bankeröffnungen aus der ehemaligen Kolonialwelt in der Schweiz. Diese verfolgten das Ziel, im Rahmen der Dekolonisation Vermögenswerte aus Nordafrika und dem Nahen Osten abzuführen.

Banque de l’Indochine, Banque Pariente, Banque Hassan, Banque Ottomane, Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie… Für Ogle «trugen diese mit den ehemaligen Imperien verbundenen Banken und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Internationalisierung des Bankenplatzes Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg bei. Sie beeinflussten so das Ansehen und die Perspektiven des Schweizer Bankensektors in den folgenden Jahrzehnten».

Die Schweizer Behörden beobachteten diese Kapitalzuflüsse, vor allem in Form von umfangreichen physischen Transfers von Banknoten und Gold, nicht ohne Sorge. Ende 1953 meldeten die Banken der SNB, dass sie ausländische Gelder in Höhe von 3252 Millionen Franken hielten. Zwei Jahre später war diese Zahl um 15% auf 3828 Millionen angestiegen.

Mehr

Die Schweiz und der Kolonialismus

Die SNB befürchtete eine Überhitzung und ein Übermass an Liquidität, das der Wirtschaft schaden könnte. 1956 verlangte sie von den Privatbanken die Einhaltung eines «Gentlemen’s Agreement». Es zielte darauf ab, diese Geldströme über eine Anlagestrategie umzuleiten, die mit den Schweizer Interessen übereinstimmte.

Dieses Abkommen, das bis Mitte der 1960er-Jahre dauerte, sah unter anderem vor, dass die Banken keine Gelder aus verschiedenen ausländischen Quellen in Schweizer Wertpapieren oder Immobilien anlegen durften. Dieser Entscheid trug wesentlich zur Entwicklung von finanztechnischen Dienstleistungen für ausländische Investitionen in der Schweiz bei.

Wirtschaftskriminalität: unterschiedliche Ansätze von Gerichten

Thibaud Giddey, Post-Doc an der Universität Lausanne, interessiert sich dafür, wie die Schweiz ihr Justizsystem reformiert hat, um die Bekämpfung der WirtschaftskriminalitätExterner Link zwischen den 1970er- und 90er-Jahren zu verbessern.

In einem Bericht aus dem Jahr 1975, den Giddey in den Archiven ausgegraben hat, erinnert sich Joseph Voyame, damals Direktor des Bundesamts für Justiz, an seine Jugend. Er veranschaulichte damit die Unzulänglichkeiten eines Schweizer Justizsystems, das von der wachsenden internationalen Bedeutung des Finanzplatzes und der damit verbundenen Wirtschaftskriminalität überrollt wurde.

«Ich erinnere mich, dass ich als junger Anwalt zum ausserordentlichen Untersuchungsrichter in einem betrügerischen Konkursfall ernannt wurde, bei dem es um fast zehn Millionen Franken ging. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich völlig verloren war, als ich einem Geschäftsmann gegenüberstand, der das Geschäft viel besser kannte als ich und mich manchmal sogar zum Narren hielt. Ich denke daher, dass wir spezialisierte Gremien einrichten sollten, die mit kompetenten Männern besetzt sind, unabhängig von der Wirtschafts- und Finanzwelt», so Voyame in seinem Bericht.

Für seine Studie untersuchte Giddey die Strategien, welche die Kantone Zürich und Genf zur Behebung dieser Situation einsetzten. Spezifisch unter die Lupe nahm er die Art und Weise, wie in den 1970er-Jahren – auch dank des Erfolgs einer von Bevölkerung, Politik und der Justiz unterstützten Volksinitiative – «der Kanton Zürich innerhalb weniger Jahre auf allen drei Stufen der gerichtlichen Reaktion – Ermittlung, Anklage, Prozess – auf die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität spezialisierte Einheiten geschaffen oder verbessert hat».

«Die internationale justizielle Zusammenarbeit mit ausländischen Richtern blieb allerdings kompliziert. Vor allem wegen rechtlicher Hindernisse, die Schweizer Staatsanwälte daran hinderten, im Rahmen eines ausländischen Ermittlungsverfahrens Informationen zu erhalten und diese mit ihren ausländischen Kollegen zu teilen», schwächt die Studie etwas ab.

«Die in Zürich vorgenommenen Änderungen zielten in erster Linie auf die Verbesserung und Beschleunigung von Gerichtsverfahren gegen lokale Betrüger ab. Grosse internationale strafrechtliche Ermittlungen zu verdächtigen Geschäftsaktivitäten, die Zürich als Spielwiese nutzen, waren immer noch schwierig zu führen.»

In Genf scheint der Wendepunkt später gekommen zu sein: mit der Wahl von Bernard Bertossa zum Generalstaatsanwalt im Jahr 1990. «Das eingesetzte Team war entschlossen, eine aktive Politik der Verfolgung von Finanzkriminalität und deren internationalen Verzweigungen zu verfolgen», schreibt der Historiker.

«Kurz gesagt, Genf reagierte später und ergriff langsamere Massnahmen bei der Reorganisation der Strafverfolgungs- und Prozessbehörden. Aber auf der anderen Seite gab es einen deutlicheren Willen, die wachsende internationale Finanzkriminalität einzudämmen, indem die Finanzkreisläufe destabilisiert wurden, wo schmutziges Geld heimlich zirkulierte.»

Zu dieser Zeit begannen auch die Genfer Strafverfolgungs-Behörden, eine Form der Zusammenarbeit mit dem Finanzplatz zu fordern. Für die Banker musste ein heikles Gleichgewicht zwischen zwei widersprüchlichen Bedürfnissen gefunden werden: Nämlich zwischen dem Schutz des Bankgeheimnisses vor dem Gesetz und wachsenden schlechten Ruf der Schweiz und ihrem Image als Hort für schmutziges Geld.

Giddey scheint es interessant, weitere Forschungen über diesen Zeitraum durchzuführen, um «die engen und zweideutigen Verbindungen zwischen der Entwicklung des rechtlichen Rahmens und der Entwicklung des Finanzsektors zu erhellen».

Schwieriger Archivzugang

Die Recherchen von Thibaud Giddey und Vanessa Ogle stützen sich auf unveröffentlichte Archive, die nicht immer leicht zugänglich sind. «Das Sammeln von Informationen […], namentlich über die Rolle der Banken, ist eine Detektivarbeit, die sich oft auf einige wenige Dokumente stützt. Diese gingen oft auf wundersame Weise während der Aufräumarbeiten vergessen, die wohl in den meisten Bankarchiven durchgeführt wurden, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden», schreibt Ogle in ihrer Studie.

«Die überwiegende Mehrheit der bestehenden Privatbank-Archive in den Vereinigten Staaten, Kanada und in geringerem Mass in Grossbritannien, sind entweder überhaupt nicht für Forschende zugänglich oder wurden stark sortiert und redigiert. Im Wesentlichen stehen nur noch Werbematerialien und Berichte zur Verfügung, die in jeder anderen Bibliothek ebenso gut zur Einsichtnahme geeignet gewesen wären», so die Historikerin.

Mehr

Gotham City

*Gotham CityExterner Link wurde von den investigativen Journalisten Marie Maurisse und François Pilet gegründet und ist ein Newsletter zum Thema Wirtschaftskriminalität.

Es berichtet ihren Abonnenten jede Woche über Betrugsfälle, Korruption und Geldwäscherei im Zusammenhang mit dem Finanzplatz Schweiz, und zwar auf der Grundlage von Gerichtsdokumenten mit öffentlichem Zugang.

Jeden Monat wählt Gotham City einen seiner Artikel aus, ergänzt diesen und bietet den Lesern von swissinfo.ch freien Zugang.

(Übertragung aus dem Französischen: Christian Raaflaub)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch