«Helfen ist anspruchsvoll, selbst für Gladys als Sambierin»

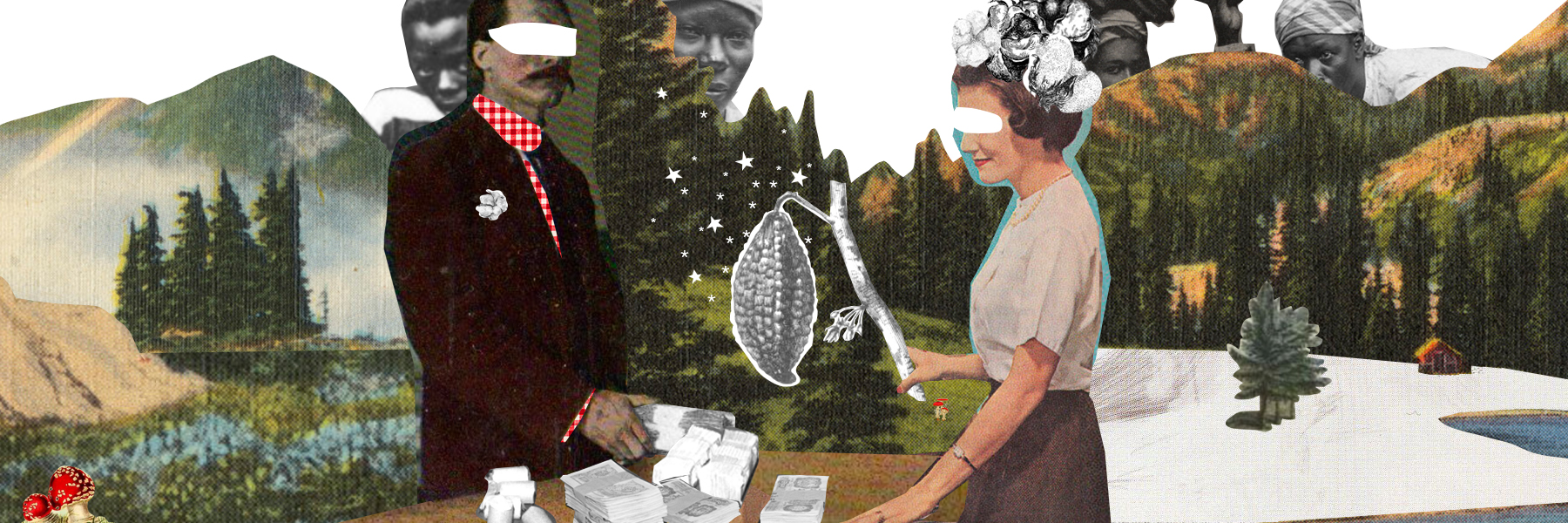

Ein im ländlichen Afrika aufgewachsener Schweizer und eine Sambierin leisten Entwicklungshilfe. Ein Dokumentarfilm zeigt, dass sie trotz "Einheimischenbonus" auf typische Schwierigkeiten stossen.

In einem abgelegenen Dorf im nördlichen Sambia betreibt der Schweizer Thomas Furrer, der im ländlichen Kamerun aufgewachsen ist, mit seiner sambischen Frau Gladys eine Farm. Es ist ein Entwicklungshilfeprojekt. Die Farm soll Arbeitsplätze schaffen und einen wirtschaftlichen Stimulus in die Region bringen. Das Projekt wurde vom lokalen Chief gewünscht und lanciert.

Das Paar kann dabei auf finanzielle Unterstützung aus der Schweiz zählen. Die Philantropin Cornelia Gantner hat das Projekt nicht nur karitativ unterstützt, sondern als Regisseurin auch gleich einen Dokumentarfilm über Gladys gedreht.

Im Gespräch mit SWI swissinfo.ch erklärt Gantner anhand ihres Films, warum auch Einheimische bei der Entwicklungshilfe viel Geduld brauchen.

Cornelia Gantner ist Journalistin und mit dem Schweizer Unternehmer Alfred Gantner verheiratet. Dieser ist mit dem Aufbau des Finanzimperiums Partners Group mehrfacher Milliardär geworden. Als überzeugte Christen engagieren sich Cornelia und Alfred Gantner karitativ, unter anderem mit einer Stiftung in Sambia. Zusammen mit einem Schweizer Ärztepaar – den Eltern von Thomas – ermöglichten sie seit 2006 den Bau von Krankenhäusern und die Ausbildung von medizinischem Personal in ländlichen Gegenden.

swissinfo.ch: Im Globalen Süden wehren sich Aktivist:innen gegen das kolonialistische Bild der «weissen Retter:innen». Können Sie sich in der Debatte #NoWhiteSaviors wiedererkennen, was denken Sie darüber?

Cornelia Gantner: Ich würde mich nicht als Entwicklungshelferin betrachten. Ich lebe in der Schweiz und helfe den Menschen vor Ort, Konzepte zu entwickeln.

Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass ‹local wisdom› der Schlüssel ist. Man muss mit Leuten vor Ort zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Mein Mann und ich begleiten solche Projekte mit unserem unternehmerischen Denken und finanziell.

Gladys, die Protagonistin Ihres Filmes, ist Sambierin. Sie kennt die Sprache, die Kultur, ist ebenfalls ärmlich aufgewachsen. Und trotzdem stösst sie auf Schwierigkeiten. Wie erklären Sie sich das?

Das ist interessant. Es zeigt unverblümt, wie anspruchsvoll es ist, auch für eine Sambierin selber, die besser versteht, was es für den Fortschritt braucht. Selbst für Gladys ist es schwierig, die Menschen dazu zu bewegen, ihren Beitrag zu leisten.

Gladys ist Sambierin, aber eine aussergewöhnliche Sambierin, mit einer grösseren Fähigkeit, für die Zukunft zu denken. Insofern unterscheidet sie sich von den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern.

Was ich interessant finde: Thomas ist die Ruhe in Person. Er hat durch die Arbeit seiner Eltern, die als Ärzte seit Jahrzehnten Entwicklungshilfe leisten, gesehen, wie viel Zeit Veränderung braucht. Ich glaube, das ist der Grund, warum er geduldiger ist und sich nicht entmutigen lässt. Wohingegen es für Gladys die erste solche Erfahrung als Entwicklungshelferin ist.

Gladys kämpft als Einheimische mit den gleichen Problemen wie westliche Entwicklungshelfer:innen: Schlampige Behörden vertrödeln die Baubewilligung, ein Projekt scheitert, weil die Leute nicht mitmachen wollen… Sind das strukturelle Probleme?

Es ist strukturell, kulturell… es ist die Mentalität! Das ist die Ausgangslage. Wir können nicht erwarten, dass der Staat plötzlich reibungslos funktioniert oder sich die Arbeitsmoral komplett verändert, bloss weil wir mit einer guten Idee kommen. Wichtig ist, zu akzeptieren, was die Realität der Menschen dort ist.

«Wenn man eine systemische Veränderung erwirken will, dann geht das nicht über Almosenverteilen.»

Die Vorurteile spielen gegenseitig: Gladys wird angebettelt, weil sie einen weissen Mann hat – und das hat sie sehr gestört.

Ich denke, man kann es den Menschen nicht verübeln. Wenn man jeden Tag ums Überleben kämpft, wenn man nicht weiss, ob man in einem Monat noch Essen auf dem Teller hat und ob die Kinder überleben, dann verstehe ich, dass diese Menschen jede Möglichkeit packen. Natürlich ist es verlockend, sich einfach an Gladys zu wenden und zu hoffen, dass sie gibt, was sie hat.

Ich glaube, sie würde das sogar tun. Aber wir haben uns in Chewe vorgenommen, einen Versuch zu starten, nämlich: Von Anfang an nichts zu geben ohne Gegenleistung. Das Ziel in Chewe ist, die Menschen von Anfang an in jeden Schritt dieser Entwicklung einzubeziehen. Ich bewundere Gladys und Thomas, dass sie diese Disziplin haben, darauf zu pochen, dass die Bewohner von Chewe eine Gegenleistung erbringen, im Rahmen des Möglichen.

Ich habe das selbst erlebt, als ich da war. Ich wurde so oft angefragt um Hilfe. Alle sind bedürftig. Aber ich glaube, es lohnt sich, einen langfristigen Horizont zu haben und eine systemische Veränderung anzustreben. Natürlich gibt es Härtefälle, Notfälle, wo man schnell hilft. Aber wenn man eine systemische Veränderung erwirken will, die nachhaltig ist, dann geht das nicht über Almosenverteilen. Dann muss es darüber gehen, dass man mit der Bevölkerung gemeinsam für den Fortschritt arbeitet.

Der Dorfchef erwartete, dass er die Eier von der Farm gratis bekommt. Sind das kulturelle Unterschiede, die man akzeptieren muss, oder soll man den Leuten erklären, dass man das anders handhaben möchte?

Das ist eine Gratwanderung. Aus unserer Sicht sagen wir: Der Chief sollte glücklich sein für sein Dorf. Natürlich hätte er sich mehr Anerkennung und Ehre für sich selbst gewünscht.

Wie weit man dieses Spiel mitspielen muss… ich glaube, das braucht viel Fingerspitzengefühl. Ich finde, dass Thomas einen guten Weg geht – auch wieder, um eine systemische Veränderung herbeizuführen. Dass die Menschen sehen: Es gibt keinen Fortschritt, ohne unseren Beitrag und unsere Arbeit – und das gilt auch für den Chief. Er hat einen Beitrag geleistet, er hat die Furrers gerufen, er hat die Helfer organisiert, er hat dieses Land zur Verfügung gestellt, dafür wurde er auch vergütet.

Er hätte sich mehr gewünscht, aber so möchten wir uns dort nicht verhalten. Das wäre eigentlich Bestechung. Das entspricht nicht dem, was wir für richtig halten.

Der Film lässt einen traurig zurück, die Schule ist nicht wirklich ein Erfolg, viele Mädchen werden schwanger, keine einzige Schülerin schafft die Prüfungen für die weiterführende Schule. Was ist das Problem?

Der Film endet nach dem ersten Schuljahr. Es wäre illusorisch zu denken, dass nach so kurzer Zeit schon eine Revolution zu sehen ist. Der Erfolg ist, dass die Schule steht.

Dass viele Teenager-Mädchen schwanger werden, hat mit fehlender Aufklärung zu tun, aber auch damit, dass den Mädchen Perspektiven fehlen. Ich habe in Chewe junge Männer kennengelernt, die unter grossen Opfern die Schule abgeschlossen haben – und jetzt genau gleich einfach Bauern im Dorf sind. Väter zu überzeugen, den Schulbesuch der Töchter zu unterstützen, ist unter diesen Bedingungen schwierig. Deshalb ist Gladys als Rollenmodell so wichtig.

«Meine Erfahrung ist, dass es vorerst negative Auswirkungen geben kann, wenn man auf ein bestehendes System Einfluss nimmt.»

Eine Szene ist mir besonders aufgefallen, nämlich jene, in der eine Familie sich einen Fernseher anschafft. Ich habe das fast ein bisschen bedauert: Die Kinder haben so schön gespielt und jetzt hocken sie vor dem Fernseher… Ist das, was wir aus dem Westen mitbringen und was Wohlstand ermöglicht, in jedem Fall erstrebenswert?

Die Szene verleitet uns dazu, Schlüsse zu ziehen aufgrund unserer eigenen Erfahrungen. Unsere Erfahrung hier im Westen ist, dass wir zu viel Medien konsumieren und dass es schädlich sein kann. Die Realität der Familie Nonga ist eine andere: Die Kinder werden in der Schule Englisch sprechen müssen. Viele Jugendliche scheitern daran, dass sie die Schule in einer Fremdsprache absolvieren müssen. Insofern verstehe ich Herrn Nonga, der sich gesagt hat: ‹Dank Fernsehen werden meine Kinder besser Englisch sprechen.› Das ist sehr gut nachvollziehbar!

Natürlich ist nicht alles, was der Westen bringt, nützlich und gut. Man möchte sie vielleicht schützen vor den negativen Einflüssen. Wir müssen an die Resilienz dieser Menschen glauben und daran, dass sie selbst ihre Erfahrungen machen und das Gute aus der Veränderung ziehen werden.

«Es sollten so viele Ressourcen vor Ort wie möglich genutzt werden.»

Meine Erfahrung in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist, dass es vorerst negative Auswirkungen geben kann, wenn man auf ein bestehendes System Einfluss nimmt. Zum Beispiel gab es ein Dorf, das sich sehr gut entwickelte, plötzlich war Geld im Umlauf, den Menschen ging es besser… und dann hat erstmal die Aidsrate zugenommen, weil das Geld nicht in Ausbildung investiert wurde, sondern in anderes. Da musste man durch. Es brauchte ein oder zwei Familien im Dorf, die erkannt haben, was der sinnvolle Umgang ist mit Geld. Die erkannt haben, dass es sich lohnt, Geld anzusparen, um ein Motorrad zu kaufen und die landwirtschaftlichen Produkte zum Markt zu bringen. Es brauchte ein paar clevere Männer und Frauen, die erkannt haben, was der Wert der Veränderung ist, und die dann als Vorbild für andere dienten. Man muss aushalten, dass die Menschen lernen müssen, mit neuen Situationen umzugehen, die Entwicklungsarbeit herbeiführt.

Hat die Arbeit am Film oder in der Stiftung Ihre Meinung über Entwicklungshilfe verändert?

Ich glaube schon seit jeher daran, dass man lokal mit den Menschen zusammenarbeiten muss. Es sollte so wenig Input vom Westen beziehungsweise von den industrialisierten Ländern wie möglich kommen; stattdessen sollten möglichst viele Ressourcen – auch ‹human Ressources› – vor Ort genutzt werden für nachhaltigen Fortschritt. Nach diesem Prinzip arbeiten wir schon lange, daran hat sich nichts geändert.

Es war aber eindrücklich, die persönliche Erfahrung der Helfenden im Alltag zu erleben: Wie viele Rückschläge es gibt, wie viel Geduld es braucht, wie oft man sich aufrappeln muss.

Im Film wird erzählt, wie Thomas der Dorfbevölkerung hilft, eine Brücke zu bauen. Für den Unterhalt der Brücke fühlt sich dann aber niemand zuständig, sie verlottert. Warum fehlt es am Verantwortlichkeitsgefühl der Gemeinschaft?

Vielleicht weil Menschen, die so im Hier und Jetzt leben müssen, weil der Alltag und das Überleben so viel Energie absorbieren, nicht die Kapazität haben, langfristig in die Zukunft zu denken und zu investieren?

Das Warum ist eine grosse Frage. Wenn wir das Warum verstehen würden, dann wäre Entwicklungsarbeit vielleicht erfolgreicher, weil wir dann noch gezielter an den Wurzeln ansetzen könnten.

Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch