Die gestohlene Kindheit der «Fabriklerkinder»

Die UNO hat das Jahr 2021 zum Internationalen Jahr zur Beseitigung von Kinderarbeit ausgerufen. In der Schweiz ist Kinderarbeit seit dem 19. Jahrhundert verboten – doch während der Industrialisierung schufteten Kinder in Schweizer Fabriken bis zum Umfallen. Es ist vor allem einem politischen Aussenseiter zu verdanken, dass dies vergleichsweise früh verboten wurde.

«Arbeiter-Gesuch: Zwei zahlreiche Arbeiterfamilien, namentlich mit arbeitsfähigen Kindern, finden gute Aufnahme in einer Feinspinnerei.»

Mit einem Inserat im «Anzeiger von Uster» suchte ein Schweizer Fabrikbesitzer in den 1870er-Jahren nach Angestellten. Es war selbstverständlich, dass Kinder von Arbeiterfamilien mitschuften mussten. Die Kinderarbeit hielt in der Schweiz zwar nicht erst mit den Fabriken Einzug, doch mit der Industrialisierung kippte sie vom normalen Alltag in Richtung Ausbeutung.

Bauern und Heimarbeiter sahen ihre Kinder schon vor der industriellen Revolution vor allem als ArbeitskräfteExterner Link an. Die Familie war vorwiegend eine Arbeitsgemeinschaft; dass der Nachwuchs mitarbeitete, war existentiell. Sobald ein Kind gross genug zum Mitanpacken war, half es auf dem Hof oder in der Werkstatt mit.

Dabei waren die anstrengenden Arbeiten den Erwachsenen vorenthalten. Kinder verrichteten in der Regel nur jene Arbeiten, die ihren Kräften entsprachen. Sie waren keine vollwertigen Arbeitskräfte.

Die Industrialisierung erfasst die Kinder

Dann dampfte die Walze der Industrialisierung über die Schweiz. Im 19. Jahrhundert überlebte das Verständnis des Kindes als Arbeitskraft den Szenenwechsel vom Hof in die Fabrik.

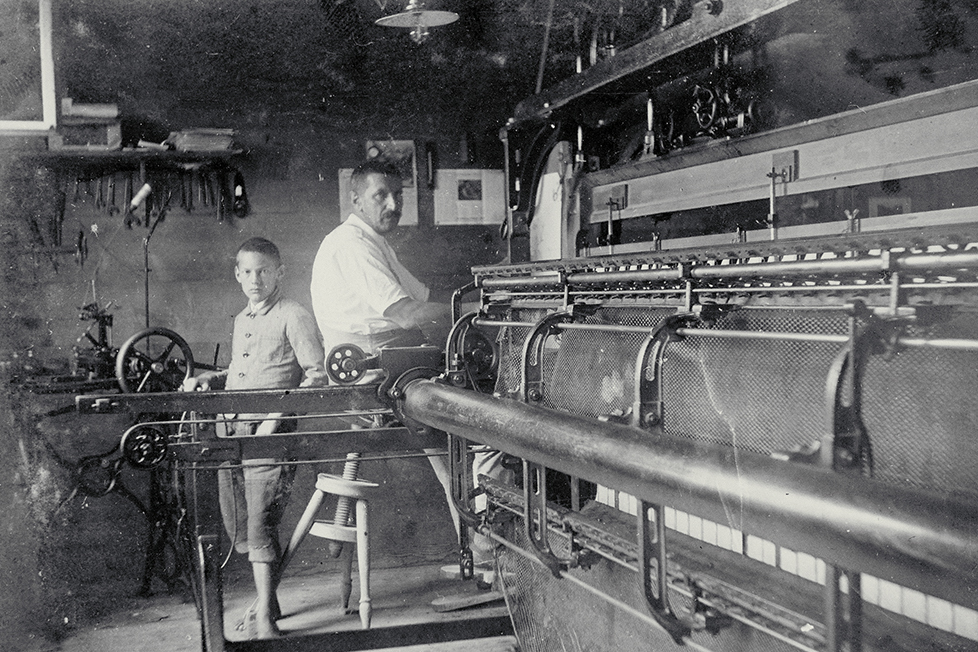

Dort begann die wirkliche Ausbeutung: Im Unterschied zur Arbeit auf dem Hof spielte es bei jener in den Fabriken kaum eine Rolle, ob sie von einem Erwachsenen oder einem Kind verrichtet wurde. Viel Muskelkraft brauchte es nicht, um der Webmaschine die Fäden zuzuführen.

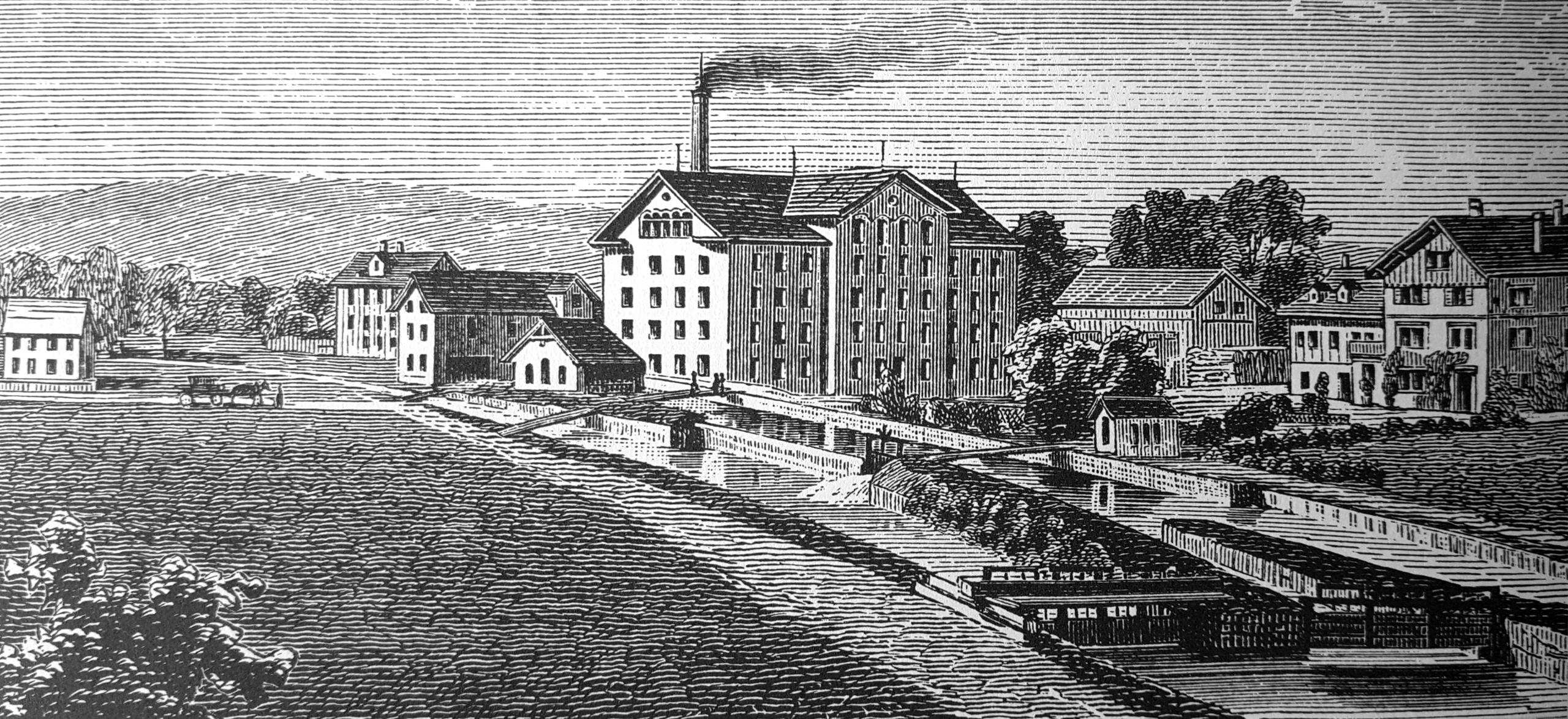

An Web- und Stickmaschinen sassen besonders viele solcher «Fabriklerkinder». Die Fabriken der Textilindustrie standen grösstenteils in der Ostschweiz und im Kanton Zürich. Entlang dem Aabach, zwischen dem Pfäffiker- und dem Greifensee, entstand ein Ballungszentrum der Textilindustrie und damit auch der Kinderarbeit. Fast ein Drittel der Arbeiterinnen und Arbeiter waren in diesen Fabriken unter 16 Jahre alt.

Gewisse Familien hatten zu Hause einen eigenen Webstuhl oder ihre eigene Stickmaschine und arbeiteten so für die grossen Textilfirmen. Auch bei dieser Heimarbeit wurden die Kinder als Arbeiter eingesetzt.

Arbeit von früh bis spät

Das Schicksal der Söhne und Töchter einer Textilarbeiterfamilie, sei es in einer Fabrik oder bei der Heimarbeit, wurde früh besiegelt. Sie hatten praktisch keine Möglichkeit, sich nach ihrem eigenen Willen zu entwickeln. Schon in frühen Jugendjahren verbrachten sie die meiste Zeit bei der monotonen Arbeit zu Hause oder in der Fabrik, selten in der Schule und schon gar nicht beim Spielen.

Einige Kinder wurden bereits mit sechs Jahren zum Einfädeln der Sticknadeln gebraucht, leisteten also Hilfsarbeit für den Sticker oder die Stickerin. Das Einfädeln war dazumal eine zeitaufwändige Arbeit, die feinere Finger voraussetzte und deshalb vorwiegend von Frauen und Kindern verrichtet wurde.

Erreichten diese das Schulalter, war es normal, dass sie zusätzlich zur Schulzeit bis zu sechs Stunden pro Tag mit der Fädlerarbeit verbrachten – am frühen Morgen vor der Schule, am Mittag und nach der Schule bis tief in die Nacht.

Kinderarbeit als Wirtschaftsfaktor

Die viele Arbeit wirkte sich natürlich auf die Gesundheit der Kinder aus. Inspektoren fielen die krummen Rücken, die schlechten Augen und der müde und kraftlose Eindruck der Kinder auf.

Ein Pfarrer aus Appenzell-Ausserrhoden schrieb im Jahr 1905 über das Leben der arbeitenden Kinder, deren Überlastung führe dazu, «dass sie müde, schläfrig, abgemattet sind; geistig, wie körperlich schlaff, dass sie unaufmerksam, zerstreut dasitzen, kein Interesse zeigen, sondern flüchtig und gleichgültig über alles hinwegsehen».

Die Ausbeutung der Arbeiterkinder hatte System, doch geschah sie nicht eigens aus Boshaftigkeit oder Ignoranz. Wegen der tiefen Löhne waren die Familien oft auf das zusätzliche Einkommen angewiesen. Ausserdem hatte das Kind einer Arbeiter-, Handwerker- oder Bauernfamilie auch zur Zeit der Jahrhundertwende eine ganz andere Stellung als heute. Es war für die Eltern noch immer in erster Linie Arbeitshilfe.

Den Unternehmern kam dies gelegen, sie fanden in den Kindern besonders günstige Arbeitskräfte. Mit diesem wirtschaftlichen Argument verteidigten viele liberal eingestellte Bürger die Kinderarbeit. So schrieb Victor BöhmertExterner Link, ein wichtiger Ökonom jener Zeit, dass sich die Spinnereien aufgrund der Konkurrenz aus dem Ausland «vorzugsweise mit Kinderarbeit und Frauenarbeit zu niedrigen Löhnen behelfen müssen».

Kritik von aussen

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die kritischen Stimmen immer lauter und die Kinderarbeit als ernsthaftes Problem erkannt. Auch Böhmert, der oben zitierte Ökonom, hatte seine Vorbehalte. Er bezeichnete die Kinderarbeit als «bedenkliche Schattenseite des modernen Fabrikwesens».

Es erstaunt heute, dass die Kritik an der Kinderarbeit aus dem Bürgertum kam, nicht von den Arbeiterfamilien selber. Diese fürchteten, nicht überleben zu können ohne die zusätzlichen Einnahmen ihrer Kinder. Obwohl viele Politiker aus dem Bürgertum das Problem erkannten, unternahmen sie nur wenig, um etwas daran zu ändern. Es war ein politischer Aussenseiter, der den Stein ins Rollen brachte.

Einzelgänger mit sozialem Auftrag

Der parteilose Nationalrat Wilhelm JoosExterner Link reichte im Jahr 1867 den ersten Vorstoss zu einem bundesweiten Fabrikgesetz ein. Der Schaffhauser war bekannt dafür, dass er sich für die sozial Schwächeren einsetzte. Dies in einer Zeit, als solche politischen Themen vielerorts Kopfschütteln auslösten. Zu Lebzeiten betrachtete man ihn als eigenwillige Figur, heute gilt er als visionärer Politiker.

Als Joos den ersten bundesweiten Vorstoss einreichte, hatten einige Kantone bereits Gesetze, welche die Arbeit in den Fabriken regelten – auch jene der Kinder. Diese waren jedoch oft zu lasch und unterschieden sich in ihren Regelungen weit voneinander.

Ausschnitt aus einem Schulaufsatz eines 12-jährigen Knaben. Er beschreibt seinen Alltag als Fädlerkind in den 1880er-Jahren.

«Sobald ich am Morgen aufgestanden bin, so muss ich in den Keller hinabgehen, um zu fädeln. Es ist dann etwa halb sechs Uhr. Dann muss ich bis sieben Uhr fädeln, und dann kann ich das Morgenessen geniessen. Nachher muss ich wieder fädeln, bis es Zeit zur Schule ist. Wenn diese um elf Uhr beendigt ist, gehe ich schnell nach Hause und muss wieder fädeln bis zwölf Uhr. Dann kann ich das Mittagessen geniessen und muss wieder fädeln bis ein Viertel vor ein Uhr. Dann gehe ich wieder in die Schule, um viel Nützliches zu lernen. Wenn diese um vier Uhr beendigt ist, so gehe ich wieder mit meinen Kameraden auf den Heimweg. Wenn ich heimkomme, muss ich wieder fädeln bis es dunkel wird und dann kann ich das Abendessen geniessen. Nach dem Essen muss ich wieder fädeln bis um zehn Uhr; manchmal, wenn die Arbeit pressant ist, so muss ich bis um elf Uhr fädeln im Keller. Nachher sage ich meinen Eltern gute Nacht und gehe ins Bett. So geht es alle Tage.»

Es dauerte, bis Joos’ Idee eines Bundesgesetzes auf fruchtbaren Boden fiel. Doch im Jahr 1877, zehn Jahre nach seinem ersten Vorstoss, hatte die Schweiz ihr erstes nationales FabrikgesetzExterner Link. Damit wurde auch die Kinderarbeit verboten. Dieses erste nationale Arbeitsgesetz der Schweiz war eines der strengsten weltweit. Der ehemalige sozialdemokratische Bundesrat Hans-Peter Tschudi nannte es eine «Pionierleistung im internationalen Massstab».

Kinderarbeit nach dem Fabrikgesetz

Auf dem Papier hätten die Kinder nun aus den Fabriken verschwunden sein sollen. Bis das neue Gesetz jedoch in der ganzen Schweiz respektiert wurde, verging einige Zeit. Im Tessin zum Beispiel arbeiteten auch 20 Jahre nach dessen Inkrafttreten noch Kinder in den Fabriken.

Es dauerte zwar, doch nach und nach verschwand die Kinderarbeit aus den Fabriken. Anders sah dies in der Landwirtschaft aus, da überdauerte sie bis tief ins 20. Jahrhundert hinein. Mit den Verdingkindern hielten sich viele Bauernfamilien regelrechte Kindersklaven. Richtig aufgearbeitet wird dieses dunkle Kapitel Schweizer Geschichte erst seit wenigen Jahren.

Mehr

Gestohlene Kindheit

Schweizer Bussen für Kinderarbeit im Ausland

Mittlerweile gibt es in der Schweiz keine Kinderarbeit mehr. Doch es werden immer wieder Fälle Schweizer Firmen bekannt, die von Kinderarbeit im Ausland profitieren. Jüngstes Beispiel ist der Zementkonzern LafargeHolcim, dem vorgeworfen wirdExterner Link, in Ostafrika Rohstoffe gekauft zu haben, die Kinder abgebaut hatten.

Dass solche Firmen in der Schweiz zur Verantwortung gezogen werden können, das wollen die Initianten der Konzernverantwortungsinitiative. Diese verlangt, Schweizer Firmen sollen auch im Ausland nach Schweizer Recht handeln. Eine umstrittene Forderung: Würde die Initiative angenommen, so wäre das ein derber Schlag für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Das prognostizieren Wirtschaftsvertreter.

Mehr

Die Schulen, die illegalen Kindern einen Unterricht ermöglichten

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch