Lausanner Ärzt:innen bekämpfen Stereotypen

Die Medizin wird oft als "geschlechtsblind" kritisiert. Die Universität Lausanne will nun neue Wege beschreiten: Als eine der ersten Institutionen weltweit bezieht sie Gender-Fragen in die Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte ein.

Carole Clair und Joëlle Schwarz möchten, dass Ärztinnen und Ärzte die Unterschiede zwischen den Geschlechtern besser verstehen. Die Co-Leiterinnen der Abteilung Medizin und Gender am Zentrum für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit der Universität Lausanne (Unisanté) betonen, dass Frauen und Männer unterschiedliche Risiken für bestimmte Krankheiten hätten und Krankheiten oft unterschiedlich erlebten.

Diese Unterschiede müssen in der Diagnose und Behandlung berücksichtigt werden. Doch in der Praxis sei dies häufig nicht der Fall. Clair und Schwarz kritisieren, dass Gender-Themen in der Ausbildung von Medizinstudierenden kaum Platz hätten, es sei denn, es geht um reproduktive Gesundheit.

Die Beiden wollen die «geschlechtsspezifische Voreingenommenheit» bekämpfen. Damit meinen sie die unbeabsichtigte, aber systematische Vernachlässigung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die schwerwiegende negative Folgen haben kann. So erhalten Frauen beispielsweise seltener Schmerzmittel, und mangelhaftes Wissen über weibliche Herzkrankheiten führt zu Fehldiagnosen.

Männer-Perspektive als Norm

Bereits 2017 untersuchte Clair gemeinsam mit anderen Forschenden, wie es um Geschlechtersensibilität unter Medizinstudent:innen an der Uni Lausanne steht. Sie kamen zum Schluss, dass sich die Studierenden im Allgemeinen von Stereotypen leiten liessen und dazu neigten, die Perspektive «Mann» als Norm zu betrachten.

«Bei den Studierenden kommen Stereotypen bereits früh im Diagnoseprozess, wenn sie die Krankengeschichte der Patient:innen zusammensetzen, zum Tragen», erklärt Joëlle Schwarz.

Mehr

Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt es auch bei der Gesundheit

«Sie neigen dazu, bei Patientinnen eher psychosoziale Aspekte zu ergründen und die Symptome auf subjektive Ursachen zurückzuführen. Bei den Männern hingegen stellen sie oft spezifische, auf den Körper bezogene Fragen.»

Typisch ist das Beispiel Schmerzbehandlung. Carole Clair erklärt, dass ein beträchtlicher Anteil von Studierenden und Ärzt:innen der Ansicht sei, dass Schmerzen bei Frauen eher einen «psychogenen» oder «emotionalen» Ursprung hätten. «Sie gehen davon aus, dass Frauen ihre Schmerzerfahrungen überbetonen oder sogar erfinden. Dies kann dazu führen, dass Ärzt:innen psychologische Behandlungen den Schmerzmitteln vorziehen.»

Wegweisend in der Schweiz

Clair und Schwarz sind überzeugt, dass die Zeit reif ist, sich mit Gender-Stereotypen auseinanderzusetzen. 2019 gab ihnen die Universität ein Stipendium, damit sie Kurse einführen konnten, welche den Einfluss des Geschlechts auf die Gesundheit in den Fokus stellen. Das Pilotprojekt zielt darauf ab, einen reflexiven Ansatz in die praktische Ausbildung zu integrieren. Es ist der erste Versuch dieser Art in der Schweiz.

«Das Innovative daran ist, dass wir reale klinische Fälle verwenden, während sich vergleichbare Projekte, etwa in den Niederlanden oder Deutschland, nur auf theoretische Kurse konzentrieren», erklärt Schwarz.

In den Niederlanden und in Schweden wird die Notwendigkeit von Gender-Themen in den medizinischen Lehrplänen offiziell anerkannt. Zwischen 2002 und 2005 initiierte das niederländische Gesundheitsministerium ein landesweites Projekt zur Einbeziehung geschlechtsspezifischer Aspekte in die Ärzt:innen-Ausbildung an der Radboud-Universität. Anschliessend weitete sie es auf andere Institutionen aus.

Auch die schwedische Regierung ist aktiv geworden: Sie liess medizinische Fakultäten auf deren Gender-Sensibilität prüfen. 2001 beschloss die Universität Umeå, die Geschlechterperspektive in den Ärzt:innen-Lehrplan zu integrieren. Zudem wurde ein Ausschuss eingerichtet, der die Anpassungen leiten soll. Und das schwedische Karolinska Institutet war das erste in Europa, das einen entsprechenden, online-basierten Lehrgang einführte.

Auch an einigen medizinischen Fakultäten in Deutschland, Kanada und den USA wird seit einiger Zeit eine geschlechtsspezifische Ausbildung angeboten, doch dabei handelt es sich um vereinzelte und nicht nationale Projekte.

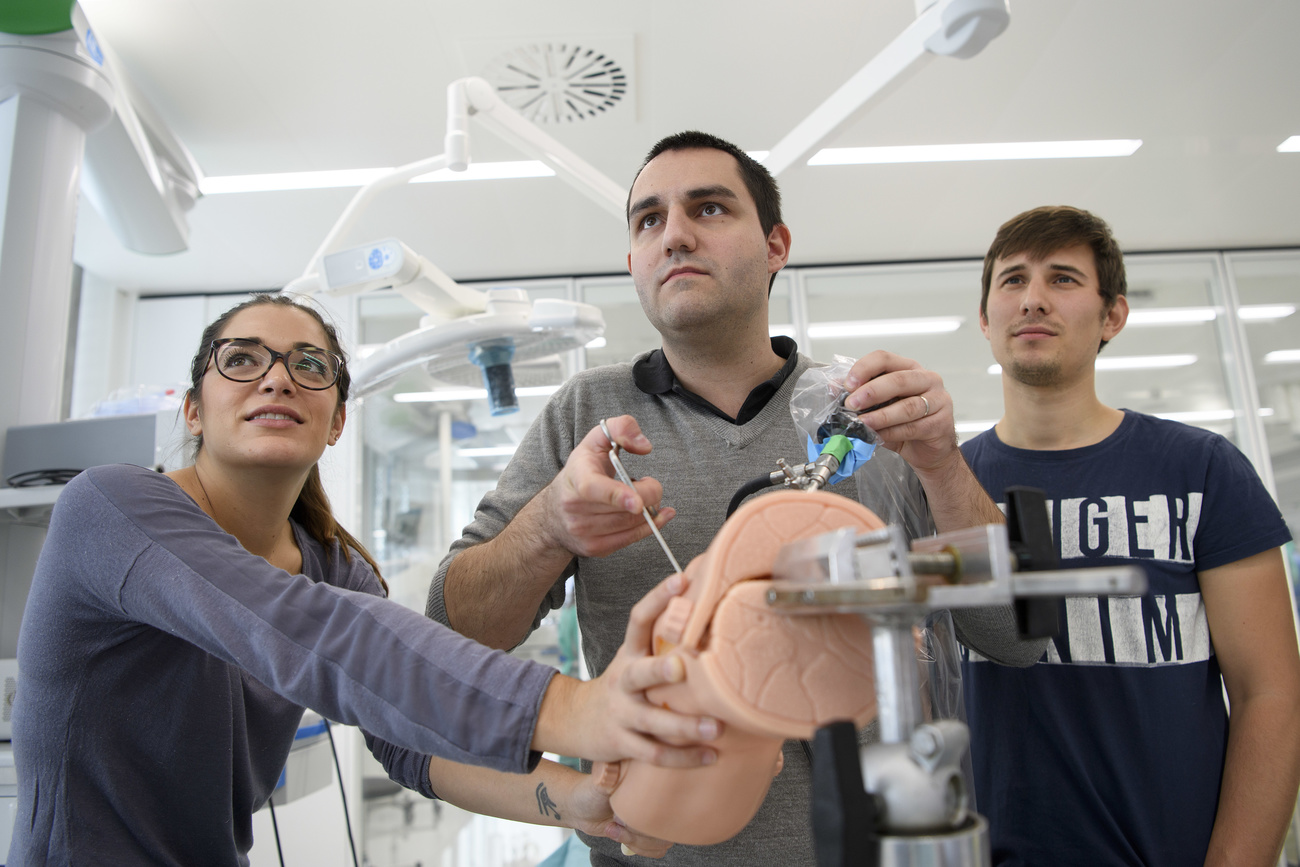

Im Rahmen des Pilotprojekts müssen Medizinstudent:innen eine Woche lang in einer Klinik Patientinnen und Patienten diagnostizieren und betreuen. Danach müssen sie einem Arzt und einer Expertin für Gender-Medizin einen konkreten Fall vorstellen und erklären, inwiefern das Geschlecht des Patienten eine Rolle bei der Diagnose und der Behandlung gespielt hat.

Die Studierenden erhalten anschliessend Feedback und müssen ihre Denkmuster hinterfragen. Vor allem die Frage, wie Diagnose und Behandlung wohl ausgefallen wären, wenn der Patient dem anderen Geschlecht angehört hätte, steht im Zentrum dieser Evaluation.

«So lernen die Studierenden ihre eigenen Vorurteile kennen und können diese in ihrer künftigen beruflichen Praxis vermeiden oder zumindest minimieren», sagt Schwarz.

Die Medizinerinnen hoffen, dass ihre Initiative bald landesweit Anklang findet. Letztes Jahr erarbeiteten sie gemeinsam mit anderen Schweizer Fakultäten einen Vorschlag zur Integration von Gender in die Lehrpläne und erhielten dafür finanzielle Unterstützung vom Dachverband Swissuniversities. «Ich werte das als Zeichen der Anerkennung für die Wirksamkeit unseres Ansatzes», sagt Schwarz.

Derzeit baut ihr Team eine elektronische Plattform auf, wo Ausbildungs- und Referenzdokumente aller medizinischen Fakultäten des Landes ausgetauscht werden können. Damit sollen Fachkolleg:innen ermutigt werden, sich für eine verpflichtende Gender-Lehre an ihren jeweiligen Unis einzusetzen.

Mehr als ein Politikum

Obwohl die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Geschlechterfragen in der Medizin zu schärfen, seit Jahrzehnten diskutiert wird, haben nur wenige Fakultäten weltweit entsprechende Initiativen umgesetzt.

Carole Clair denkt, dass der Hauptgrund dafür die tief verwurzelte Vorstellung ist, dass Geschlechterfragen ein politisches und kein wissenschaftliches Thema sind. Viele Lehrkräfte würden Geschlechtsunterschiede als Randthema betrachten und seien nicht bereit, die Lehrpläne zu ändern, so Clair.

Natürlich spiele auch die Komplexität der Ärzt:innem-Ausbildung eine Rolle. «Es gibt so viele Themen und Methoden, da kann es auch schwierig sein, neue Inhalte einzubauen und die Verantwortlichen zu überzeugen», so Clair.

«Es war schwierig, unsere Kolleg:innen für die Problematik zu sensibilisieren und sie von unseren Ideen zu überzeugen», ergänzt sie. Doch die Resonanz für das Pilotprojekt sei bislang sehr positiv. Nun gelte es, das Lehrmaterial landesweit im Curriculum zu verankern.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Diskutieren Sie mit!