«Perle der direkten Demokratie» aus der Schublade holen

Ausschaffungs-, Zweitwohnungs-, oder Masseneinwanderungs-Initiative: Rund ein halbes Dutzend Volksbegehren bereiten derzeit grosse Probleme bei der Umsetzung. Die Volksinitiative laufe Gefahr, Schaden zu nehmen, sagen mehrere Staatsrechts-Experten und plädieren für Reformen. Einige möchten Volksinitiativen nur noch in Form der "Allgemeinen Anregung" zulassen.

Die Schweiz solle die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzen. Diese sollen auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen und unter Berücksichtigung eines Inländervorrangs ausgerichtet werden, heisst es im neuen Artikel 121a, der am 9. Februar 2014 in die Verfassung geschrieben wurde, weil Volk und Stände zur Initiative «gegen Masseneinwanderung» (MEI) Ja gesagt hatten.

Wie die MEI umgesetzt werden soll, sorgt seither für rote Köpfe. Am Umsetzungs-Konzept der Regierung, das im Februar 2015 in die Vernehmlassung geschickt wurde, haben die politischen Parteien kein gutes Haar gelassen.

Höchstzahlen und Kontingente sollen gemäss Regierungskonzept nur für Bürger aus Drittstaaten angewendet werden. Weil sie mit dem Personenfreizügigkeits-Abkommen (PFZA) mit der EU nicht vereinbar sind, sollen sie für Bürger aus EU/Efta-Staaten nur zur Anwendung kommen, wenn die EU dies akzeptiert. Die EU macht dafür allerdings überhaupt keine Anzeichen.

Für die Schweizerische Volkspartei (SVP), welche die MEI lanciert hatte, ist deshalb klar: Die Schweizer Regierung setzt den Volkswillen nicht um.

«Niemand weiss, was die etwas über 50% Ja-Stimmenden genau gewollt hatten», sagt Astrid EpineyExterner Link, Professorin für Europa-, Völker- und öffentliches Recht an der Universität Freiburg. Der Gesetzgeber müsse nicht den sogenannten Volkswillen umsetzen, sondern die Verfassungsbestimmung, in diesem Fall Artikel 121a.

Darin steht aber explizit, dass die Zuwanderung mit Kontingenten gebremst werden soll. «Ja», entgegnet Astrid Epiney, aber es heisst auch, dass das gesamtwirtschaftliche Interesse zu berücksichtigen sei. «Rein juristisch betrachtet, gibt es gute Gründe, diese Verfassungsbestimmung so auszulegen, dass eine Umsetzung im Einklang mit dem PFZA durchaus möglich wäre. Man könnte vertreten, dass es um die Steuerung der Zuwanderung gehe, aber dass diese nicht zwingend mit Kontingenten in einem strikt verstandenen Sinn umgesetzt werden müsste.»

Die SVP verlangt, dass sich der Gesetzgeber «an den Wortlaut der Initiative“ halten müsse. Aber damit wird laut Astrid Epiney je nach Interessenlage sehr unterschiedlich umgegangen: “Einige sagen, dass die Grenzgänger von den Kontingenten ausgenommen werden sollen, obwohl im Artikel steht, dass diese einzubeziehen seien. Andere verlangen, dass die Flüchtlinge ausgenommen werden, usw.“ Für alle diese Ausnahmen gebe es natürlich gute Gründe.

Die Initianten hätten kein Auslegungsmonopol, sagt Astrid Epiney. Zu berücksichtigen gelte es zum Beispiel auch den Kontext der Verfassungsbestimmung sowie übergeordnetes Recht. «Gerade weil der neue Verfassungsartikel 121a anderen Verfassungsbestimmungen diametral entgegengesetzt ist, braucht es eine sorgfältige Analyse, wie diese Bestimmung auszulegen ist.»

Häufung problematischer Initiativtexte

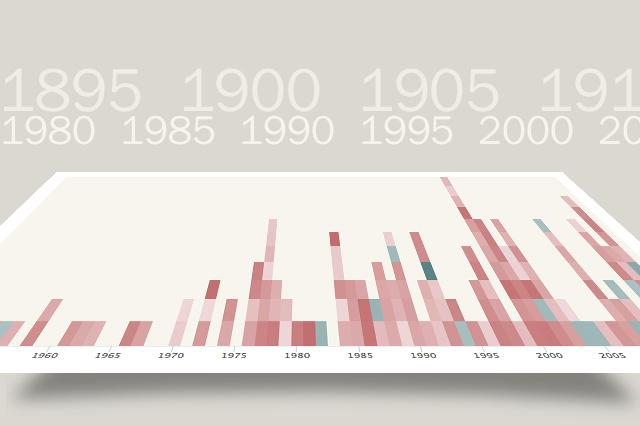

Die Masseneinwanderungs-Initiative ist nicht die einzige, die bei der Umsetzung für Kopfzerbrechen sorgt. Von den 22 Volksinitiativen, die seit der Einführung des Initiativrechts 1891 angenommen wurden, kamen 10 in den letzten 13 Jahren zustande. Darunter befänden sich mehrere mit problematischen Texten, sagt Alain GriffelExterner Link, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich: Problematisch, «weil Konflikte mit dem Völkerrecht gesucht oder in Kauf genommen werden, oder weil sie nicht von professioneller Hand und deshalb vielleicht unbedarft oder extrem formuliert sind.»

Wenn eine Volksinitiative angenommen ist, wird aus dem Initiativtext automatisch ein Artikel in der Bundesverfassung, an dessen Wortlaut weder Parlament noch Regierung etwas ändern dürfen.

Er sei ein grosser Befürworter der direkten Demokratie, betont der Staatsrechtsexperte, «aber ich sehe eine Entwicklung, dass die Volksinitiative auf Bundesebene Gefahr läuft, Schaden zu nehmen. Dies kann zur Folge haben, dass man eines Tages das Initiativrecht selber einschränken will.»

Mit der Zunahme problematischer Verfassungsartikel häuften sich in den letzten Jahren auch die Debatten, ob und wie das Initiativrecht geändert werden soll: Erhöhung der Anzahl Unterschriften, Intensivierung der Vorprüfung, neue Ungültigkeitsgründe.

In Vergessenheit geraten

Ein Vorschlag sei in dieser Diskussion aber noch kaum thematisiert worden, sagt Alain Griffel, nämlich künftig die Volksinitiative in der Form der «allgemeinen Anregung» attraktiver zu machen.

Diese Form, die der Zürcher Staatsrechtler als «unbekannte Perle der direkten Demokratie» bezeichnet, ist vor allem auf Bundesebene in Vergessenheit geraten. Von den bisher rund 300 lancierten Volksbegehren hatten nur 11 die Form der «allgemeinen Anregung» – wovon nur 3 zur Abstimmung kamen. Alle anderen hatten die Form des «ausformulierten Entwurfs“, also eines Verfassungsartikels.

Wenn man das Instrument der «allgemeinen Anregung» in den Vordergrund rücken würde, «hätten wir diverse aktuelle Probleme mit der Umsetzung verschiedener Initiativen nicht“, ist der Zürcher Staatsrechtler überzeugt.

«Das wäre das Ende der direkten Demokratie.» (Andreas Gross)

«Domestizierung der Volksinitiative»

Politikwissenschaftler Andreas GrossExterner Link hält gar nichts von diesem Vorschlag. «Das wäre das Ende der direkten Demokratie», meint der Präsident der sozialdemokratischen Fraktion im Europarat. Der Vorschlag würde auf eine Domestizierung der Volksinitiative durch das Parlament hinauslaufen. Und, argumentiert Gross, «er würde nur noch jenen engagierten Bürgerinnen und Bürgern entsprechen, die dem Parlament vertrauen – doch dies sind genau nicht jene, die seit 124 Jahren 98 Prozent der Volksinitiativen verantwortet haben.» (Vgl. Interview in der rechten Spalte).

Mehr

«Strengere Massstäbe bei Vorprüfung von Volksinitiativen»

«Allgemeine Anregung» töne missverständlich, räumt Alain Griffel ein. «Ein staatsrechtlicher Laie könnte aus dieser Bezeichnung tatsächlich schliessen, dass diese Form im halbverbindlichen Bereich liegt. Das ist aber nicht der Fall.»

«Ein staatsrechtlicher Laie könnte tatsächlich schliessen, dass diese Form im halbverbindlichen Bereich liegt.» (Alain Griffel)

Ein Urteil des Bundesgerichts zu einer kantonalen Initiative zum Schutz des Kulturlands, die als «allgemeine Anregung» eingereicht und 2012 vom Volk angenommen worden war, verleiht Griffels Reformvorschlag Auftrieb. Die Lausanner Richter hatten Ende Mai über die Frage zu urteilen, wie diese Initiative umgesetzt werden müsse. Die Initianten waren ans Bundesgericht gelangt, weil der Kantonsrat (kantonaler Gesetzgeber) auf die Umsetzungsvorlage des Regierungsrats (kantonale Exekutive) nicht eingetreten war. Begründet hatte er das Nichteintreten damit, dass die Initiative mit dem neuen kantonalen Richtplan genügend umgesetzt sei. Dies liessen die Bundesrichter aber nicht gelten. Sie verlangten einstimmig, dass die Kulturlandinitiative über ein Gesetz umgesetzt werden müsse.

Für Alain Griffel ist das Bundesgerichtsurteil ein klares Zeichen: «Eine Initiative in Form der ‹allgemeinen Anregung› ist genauso verbindlich wie in der Form des ‹ausgearbeiteten Entwurfs›.» Es gebe eine klare Umsetzungsverpflichtung und – je nach Initiativtext – nur wenig Spielraum für die Umsetzungsorgane.

Ausformulierte Initiativen würden übrigens auch nicht immer vollständig umgesetzt, argumentiert Griffel und nennt als Beispiele die Alpen- oder die Zweitwohnungs-Initiative. Das schade der Demokratie ebenfalls. «Aber mit ‹allgemeinen Anregungen› gäbe es viele negative Nebeneffekt nicht, die wir jetzt haben.»

Die Freiburger Staatsrechtsexpertin Astrid Epiney teilt Griffels Einschätzung. Um die problematische Entwicklung zu stoppen, empfiehlt sie, auf Bundesebene keine Initiativen in Form des «ausformulierten Entwurfs» mehr zuzulassen, sondern nur noch in der Form der «allgemeinen Anregung». «Damit könnte man die Beachtung höherrangigen Rechts gewährleisten und verhindern, dass handwerklich schlecht formulierte Initiativen in die Verfassung gelangen.»

Zwei Initiativ-Formen

Stimmberechtigte können einen Volksentscheid über eine von ihnen gewünschte Änderung der Bundesverfassung verlangen. Dafür müssen sie innerhalb von 18 Monaten die Unterschrift von 100’000 Stimmberechtigten sammeln.

Die Volksinitiative kann als «allgemeine Anregung» formuliert sein oder – was viel häufiger vorkommt – als «ausformulierter Entwurf», dessen Wortlaut Parlament und Bundesrat nicht mehr verändern können.

Von den lediglich 11 Volksinitiativen, welche die Form der «allgemeinen Anregung» hatten, kamen nur 3 zur Abstimmung:

- ‹Heranziehung der öffentlichen Unternehmungen zu einem Beitrag an die Kosten der Landesverteidigung› (1951, abgelehnt)

- ‹Bekämpfung des Alkoholismus› (1966, abgelehnt)

- ‹Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)› (2014, abgelehnt)

(Quelle: Schweizerische Bundeskanzlei)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch