Wie das Schweizer Trio die UBS zur Rettung der Credit Suisse zwang

Der Notruf der Schweizer Behörden kam am Donnerstag um 16 Uhr.

Colm Kelleher, ein umtriebiger irischer Bankmanager, der seit April letzten Jahres den Vorsitz der UBS innehat, wollte am Freitag 17. März den St. Patrick’s Day feiern und dann am Samstag in einem Zürcher Pub das Rugbyspiel zwischen Irland und England anschauen. Er hoffte, dass sein Land bei der Sechs-Nationen-Meisterschaft einen «Grand Slam» erringen würde.

Doch schon bevor er den Anruf am Donnerstag entgegennahm, wusste er, dass seine Chancen auf ein unterhaltsames Wochenende gering waren. Das Chaos beim Stadtrivalen Credit Suisse, der nach drei skandalumwitterten Jahren zum Sargnagel der europäischen Bankenwelt geworden war, war nun in vollem Gange.

Einen Tag zuvor hatte eine Liquiditätshilfe der Schweizer Nationalbank in Höhe von 50 Milliarden Franken (54 Milliarden Dollar) die Vertrauenskrise in den Kreditgeber nicht aufhalten können. Nachdem Ammar Al Khudairy, der Vorsitzende des grössten Investors, der Saudi National Bank, auf die Frage, ob er weiteres Geld zur Verfügung stellen werde, unverblümt mit «absolut nicht» geantwortet hatte, brachen die Aktien der Bank ein.

Die globalen Märkte waren bereits beunruhigt, nachdem die US-Aufsichtsbehörden die Kontrolle über die Silicon Valley Bank übernommen hatten, nachdem an einem einzigen Tag 42 Milliarden US-Dollar an Einlagen abgezogen worden waren. Dasselbe geschah mit der Credit Suisse. Sie verlor täglich mehr als 10 Milliarden Franken an Geldern wohlhabender Kund:innen. Dazu kamen die 111 Milliarden Franken, die verschwunden waren, nachdem im Oktober in den sozialen Medien das Gerücht aufkam, die Bank stehe kurz vor dem Bankrott.

«Die Aussage des grössten Investors, dass er keinen Rappen mehr investieren wird, war ein grosser Vertrauensbruch. Hätte er nichts gesagt, wären wir vielleicht in einer ganz anderen Situation», sagt eine Person aus dem Umfeld der Credit Suisse.

Am Mittwoch hatte das «Trio» aus Schweizer Nationalbank (SNB), Eidgenössischer Finanzmarktaufsicht (Finma) und Eidgenössischem Finanzdepartement (EFD) den an einer Konferenz in Saudi-Arabien weilenden Credit-Suisse-Chef Axel Lehmann und den Verwaltungsratspräsidenten Ulrich Körner zu einem Gespräch gebeten.

In der gleichen Sitzung, in der dieses «Trio» die 50 Milliarden Franken bewilligten, überbrachten sie eine weitere Botschaft: «Ihr werdet mit der UBS fusionieren und das am Sonntagabend vor der Eröffnung des Asiengeschäfts bekannt geben. Das ist nicht optional», erinnert sich eine mit dem Gespräch vertraute Person.

Mehr

Zusammenbruch der Credit Suisse: Das sind die offenen Fragen

Kelleher erfuhr am Donnerstagnachmittag, dass seine Wochenendpläne definitiv über den Haufen geworfen worden waren. Das «Trio» rief die UBS an und forderte sie auf, eine Lösung zu finden, um das angeschlagene Unternehmen vor dem Konkurs zu retten.

«Eine Liquidation [eine staatlich kontrollierte Abwicklung] wäre eine Katastrophe für das Finanzsystem gewesen und hätte die Gefahr einer weltweiten Ansteckung mit sich gebracht», sagt eine andere Person, die auf Seiten der UBS involviert war. Das Interessen sei auch deshalb deckungsgleich gewesen, weil ein Scheitern für das Image der Schweizer Vermögensverwaltungsbranche nicht gut sein würde. «Also haben wir gesagt, dass wir zu den richtigen Bedingungen helfen würden.»

Die Übernahme der lokalen Konkurrentin könnte sich für UBS als einmaliger Segen erweisen. Doch als Gegenleistung für die Übernahme einer Bank, die mit Rechtsstreitigkeiten und toxischen Vermögenswerten in Milliardenhöhe zu kämpfen hatte, war die UBS entschlossen, den bestmöglichen Deal auszuhandeln.

Irland gewann am Samstag den «Grand Slam», aber Kelleher konnte nur ein Pint Guinness im James Joyce Pub in Zürich geniessen.

Der folgende Bericht basiert auf Interviews mit mehr als einem Dutzend Personen, die an dem hektischen Verhandlungswochenende beteiligt waren, an dessen Ende eine 167 Jahre alte Traditionsbank in ihrer schärfsten Konkurrentin aufging, einige nachrangige Obligationäre verlor und weltweit Zehntausende von Arbeitsplätzen in Gefahr bringt.

Mehr

Credit Suisse stimmt der 3-Milliarden-Übernahme durch die UBS zu

Über eine Fusion der beiden grössten Zürcher Banken wurde lange diskutiert und spekuliert. Tidjane Thiam, der ehemalige Chef der Credit Suisse, hat seinen Kolleg:innen während seiner Amtszeit von 2015 bis 2020 wiederholt gesagt, dass dies «die einzige Fusion im europäischen Bankensektor ist, die Sinn macht».

Bis letzte Woche hatte sich das Schweizer Establishment stets für ein Zwei-Banken-Modell ausgesprochen. Im Jahr 2008 entschied sie sich dafür, die UBS mit Steuergeldern zu retten, nachdem sie in der Finanzkrise dramatische Verluste erlitten hatte, anstatt sie aufkaufen zu lassen. Die öffentliche Empörung darüber hält bis heute an, eine Wiederholung war politisch undenkbar.

«Dies ist kein Bailout», betonte die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter bei der Bekanntgabe des Deals am Sonntagabend. «Es ist eine kommerzielle Lösung.»

Berater und Codenamen

Als beiden Seiten klar wurde, dass ein Deal unausweichlich wird, schalteten sie Berater:innen ein. Die Credit Suisse hatte seit langem Centerview engagiert, eine Investmentbank unter der Leitung von Blair Effron, unterstützt von Tadhg Flood. Doch Lehmann und Körner heuerten auch den ehemaligen UBS-Investmentbanker Piero Novelli an, um den Verwaltungsrat separat zu beraten. Rothschild gab eine weitere Fairness Opinion für den Verwaltungsrat ab.

JPMorgan beriet das UBS-Management-Team, während Morgan Stanley den UBS-Verwaltungsrat beriet. Die Übernehmerin gab jeder Bank einen baumbezogenen Codenamen: Credit Suisse war Zeder und UBS war Ulmus, das lateinische Wort für Ulme.

Mehr

Credit Suisse stimmt der 3-Milliarden-Übernahme durch die UBS zu

Während des gesamten Prozesses gab es praktisch keinen direkten Kontakt zwischen den beiden Seiten, was die Mitarbeitenden der Credit Suisse zunehmend verärgerte, da sie über den Preis und die Bedingungen der Übernahme bewusst im Unklaren gelassen wurden.

Die meiste Interaktion fand über Vermittler:innen der Schweizer Regierung oder der Aufsichtsbehörden über Zoom statt.

«Am Donnerstag waren wir alle in Zürich versammelt, und es war klar, dass die Regierung um jeden Preis auf die eine oder andere Weise auf eine Lösung bis Montagmorgen drängen würde. Dies, um das nationale Interesse der Schweiz und das Interesse der Banken im Allgemeinen auf globaler Ebene zu schützen», sagt die Person, die der Credit Suisse nahesteht.

Finanzministerin Keller-Sutter spielte während der gesamten Verhandlungen eine Schlüsselrolle, auch bei der Koordination mit ausländischen Beamt:innen und Aufsichtsbehörden in den USA und Europa.

Sie stand unter extremem Druck der globalen Regulatoren, die ein rascheres und entschiedeneres Handeln forderten, um eine Panik auf den Märkten zu verhindern. Vor allem die USA und Frankreich «haben der Schweiz die Hölle heiss gemacht», so ein UBS-Berater. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte am Wochenende mehrere Gespräche mit Keller-Sutter geführt.

Die Verhandlungen über den Deal seien zunächst «recht freundlich» verlaufen, doch mit der Zeit sei das Trio immer aggressiver geworden und habe auf einen Deal gedrängt, gegen den sich die Credit Suisse vehement gewehrt habe.

Auch die UBS verhielt sich zurückhaltend. Die UBS-Führung machte deutlich, dass sie sich nur dann an der Rettung ihrer Konkurrentin beteiligen würde, wenn der Preis niedrig wäre und sie von einer Reihe von aufsichtsrechtlichen Untersuchungen der Credit Suisse verschont bliebe.

«Sie [die UBS] haben immer versucht, uns beim Preis zu unterbieten. Und wir haben immer versucht, eine Prämie zu bekommen», sagte eine der Credit Suisse nahestehende Person.

Am Freitagabend, als bekannt wurde, dass die UBS eine staatlich verordnete Übernahme erwägt, hatte die Credit Suisse nach Angaben eines in den Deal involvierten Bankers in den drei Tagen zuvor weitere 35 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren, und internationale Banken von BNP Paribas bis HSBC kappten ihre Verbindungen. Die Aufsichtsbehörden kamen zum Schluss, dass die Bank wahrscheinlich nicht in der Lage sein würde, am Montag wieder zu öffnen.

Mehr

Ein anderer potenzieller Bieter stand allerdings schon in den Startlöchern: Larry Finks BlackRock.

Der Chef des US-Konzerns hatte am Donnerstag seinen engsten Kreis versammelt und einen Satz gesagt, den er immer wieder verwendete: «Um im Spiel zu sein, musst du mitspielen», erinnert sich ein Beteiligter.

Während der Finanzkrise kaufte BlackRock 2009 die Investmentsparte BGI von Barclays für 15,2 Milliarden US-Dollar und wurde damit zur weltweit grössten Vermögensverwalterin mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Billionen US-Dollar. Seitdem dominiert das Unternehmen die globale Investmentbranche und verwaltet 8,6 Billionen US-Dollar.

BlackRock sah in den Schwierigkeiten der Credit Suisse eine ähnliche Chance.

Ein Team von BlackRock unter der Leitung von Finks Stellvertreter Rob Kapito flog sofort nach Zürich und verbrachte Stunden in einem Konferenzraum, um verschiedene Optionen zu prüfen. Am Freitag wandte sich Fink auch an Bob Steel, den Vizepräsidenten von Perella Weinberg Partners, der ebenfalls nach Zürich gereist war.

BlackRock sei für eine Reihe von Optionen offen gewesen, darunter auch eine Teilübernahme oder eine Kooperation mit anderen. Ein solches Szenario hätte es Michael Klein, dem ehemaligen Citigroup-Manager und Verwaltungsratsmitglied der Credit Suisse, erleichtert, einen bereits vereinbarten Deal über den Kauf seiner Beratungsboutique aufrecht zu erhalten und anschliessend Chef der CS First Boston zu werden.

«Die glaubwürdigste Alternative war BlackRock. Aber das war nicht das, was die Schweizer Regierung wollte», sagt eine Person, die direkt mit der Angelegenheit vertraut ist.

Am späten Freitag hatte BlackRock angedeutet, nicht die ganze Bank kaufen zu wollen. Die Credit Suisse schlug daraufhin eine Minderheitsbeteiligung vor, einschliesslich einer Art Vermögensverwaltungspartnerschaft. BlackRock entschied schliesslich, die Ausarbeitung eines Angebots zu stoppen.

«Fink war nicht wirklich in der Stimmung, die UBS zu verärgern, da sie eine seiner grössten Kund:innen ist. Deshalb habe ich immer gedacht, dass er sich irgendwann zurückziehen würde. Er musste sich mit den US-Aufsichtsbehörden auseinandersetzen, was eine schwierige Sache war», sagt eine Person aus dem Umfeld der Credit Suisse.

Die Verhandlungen dauerten den ganzen Samstag an, und die globalen Regulierungsbehörden versuchten, die Struktur eines Abkommens im Prinzip bis zum Abend zu unterzeichnen. Die Deadline wurde immer wieder verschoben, weil die Beamt:innen verzweifelt versuchten, die richtigen Dokumente für den Kontrollwechsel zu finden.

IT-Probleme bei der UBS verlangsamte den Fortschritt zusätzlich. Es dauerte lange, bis E-Mail-Nachrichten ankamen. Verzweifelte Vorgesetzte forderten die Mitarbeitenden auf, stattdessen zum Telefon zu greifen.

Frustriert über die mangelnde Kommunikation seitens der UBS beschloss Lehmann, stattdessen einen Brief an Kelleher und die Schweizer Behörden zu schreiben. Der Brief, der von Markus Diethelm – der im Juni von der UBS gekommen war – ausformuliert war, wurde am Samstagabend zugestellt und enthielt eine Reihe von Gründen, warum die geplante Transaktion inakzeptabel sei.

Dazu gehörte das Beharren der UBS auf Ausstiegsklauseln, einschliesslich einer Klausel über wesentliche nachteilige Veränderungen im Zusammenhang mit einem Anstieg der Credit Default Swap Spreads (CDS) [Ein so genanntes Kreditderivat, das die Möglichkeit bietet, Ausfallrisiken von Anleihen, Krediten oder Schuldnernamen an Börsen zu handeln].

Lehmanns Mitteilung enthielt auch eine Drohung. Er schrieb, dass die drei grössten Aktionäre der Credit Suisse – zwei aus Saudi-Arabien und einer aus Katar – ihr «grosses Unbehagen» über die Undurchsichtigkeit der Transaktion zum Ausdruck gebracht hätten. Sie forderten einen fairen Preis, eine Abstimmung über den Deal und die Streichung aller Ausstiegsklauseln. In diesem Brief wurde auch darauf hingewiesen, dass die Saudis und Kataris Grosskunden beider Banken seien.

Daraufhin rief Kelleher am Samstagabend seinen Kollegen bei der Credit Suisse von einem Restaurant aus an und teilte ihm mit, dass die UBS bereit sei, 1 Milliarde Dollar in Aktien für die gesamte Gruppe zu bieten. Was etwa 0,25 Schweizer Franken pro Aktie entsprach und weit unter dem Schlusskurs vom Freitag von 1,86 Franken lag.

Die Regierung teilte der Credit Suisse anschliessend mit, dass sie zu Notrecht greifen werde, um den beiden Aktionärsgruppen das Stimmrecht zu entziehen.

Die Credit Suisse war empört und verweigerte die Unterschrift. Sie lehnte die CDS-Klausel ab, weil die Möglichkeit, aus dem Geschäft auszusteigen, dieses nach seiner Bekanntgabe zunichte gemacht hätte. Eine solche Bedingung hätte zu einem Chaos geführt, sagen Personen, die direkt an den Verhandlungen beteiligt waren.

Auch die Aktionäre im Nahen Osten waren verärgert.

«Man macht sich über Diktaturen lustig, und dann kann man an einem Wochenende das Gesetz ändern. Wo ist da der Unterschied zwischen Saudi-Arabien und der Schweiz? Das ist wirklich schlimm», sagt eine Person aus dem Umfeld eines der drei Grossaktionäre.

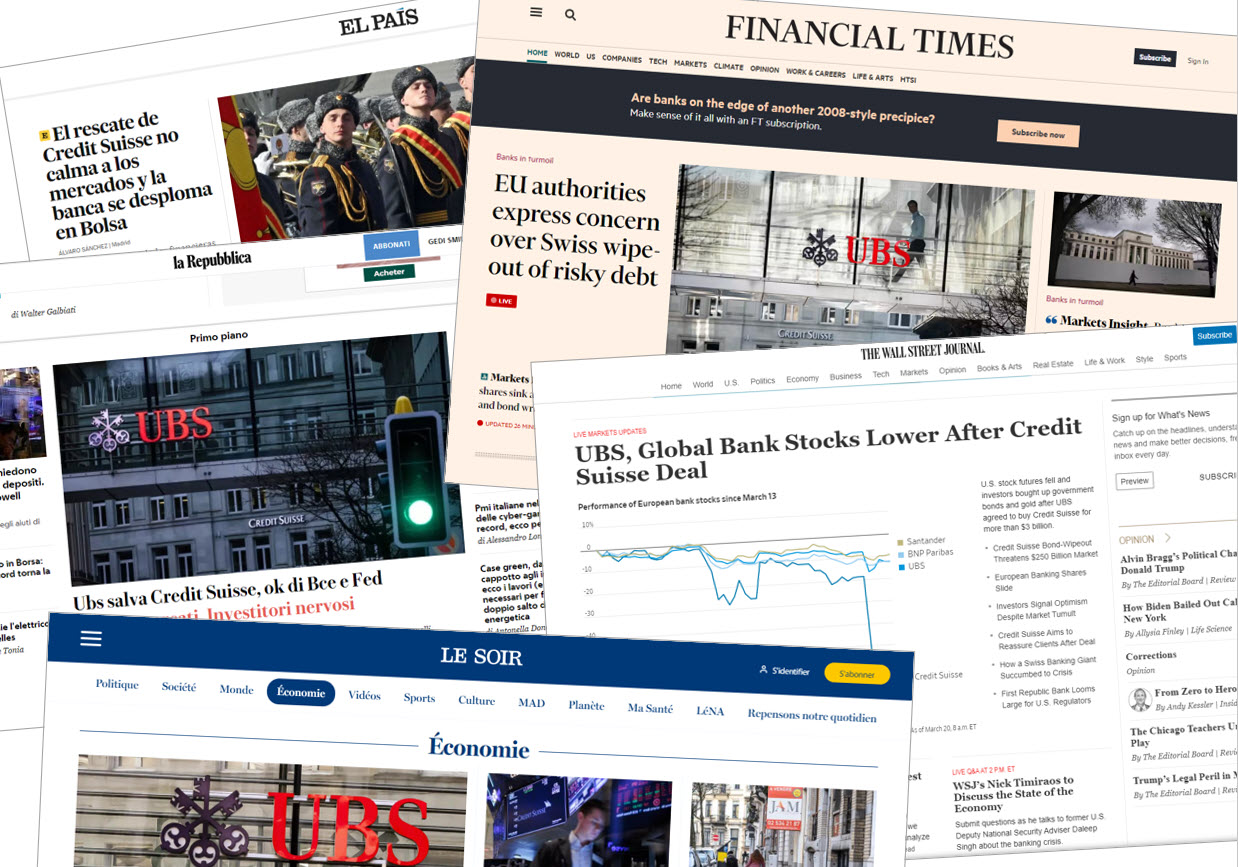

Am Sonntagmorgen, als die Bedingungen des Milliardenangebots in der Financial Times veröffentlicht wurden, sagte diese Person, dass der Deal in der Region mit «Unglauben» aufgenommen worden sei.

Erhöhter Druck

Unter Druck, noch vor Ende des Tages zu einem Abschluss zu kommen, erhöhte das «Trio» den Druck auf beide Seiten und drohte damit, den Verwaltungsrat der Credit Suisse abzusetzen, sollte dieser nicht zustimmen.

Auf der anderen Seite wurde die UBS aufgefordert, ihren Preis zu erhöhen, und sie stimmte widerwillig zu, so dass das Angebot schliesslich auf 3,25 Milliarden Dollar in Aktien erhöht wurde. Im Gegenzug handelte die UBS weitere Staatshilfen aus, darunter eine Liquiditätslinie der SNB in Höhe von 100 Milliarden Franken und eine staatliche Verlustgarantie von bis zu 9 Milliarden Franken, nachdem sie die ersten 5 Milliarden Franken selbst tragen würde.

Die endgültigen Bedingungen waren für die UBS immer noch so günstig, dass sie «ein Angebot waren, das wir nicht ablehnen konnten», wie eine Person aus dem Verhandlungsteam gegenüber der Financial Times sagte. Ein Berater der Credit Suisse bezeichnete sie als «inakzeptabel und empörend» und als «völlige Missachtung von Corporate Governance und Aktionärsrechten».

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden Parteien kaum persönlich getroffen, obwohl sich ihre Büros am Zürcher Paradeplatz gegenüberliegen.

Um den Schweizer Bürger:innen und den Aktionär:innen der Bank den Deal schmackhaft zu machen, beschloss die Regierung zudem, Verluste auf 16 Milliarden Franken der zusätzlichen Kernkapitalanleihe (AT1) der Credit Suisse zu erheben. Diese Anleihen sollen Verluste auffangen, wenn Institute in Schwierigkeiten geraten, werden aber normalerweise nicht ausgelöst, wenn Aktionäre im Rahmen einer Übernahme Geld erhalten.

Das Kleingedruckte in den Anleihendokumenten erlaubte es den Schweizer Behörden jedoch, sich über die normale Rangfolge hinwegzusetzen und die Anleihegläubiger auszuschalten.

«Die AT1-Inhaber wurden geopfert, damit das Finanzdepartement sein Gesicht gegenüber den internationalen Aktionär:innen wahren konnte, nachdem es ihnen eine Stimme auf beiden Seiten der Transaktion verweigert hatte», sagt einer der Banker, der bei der Übernahme beratend tätig war.

Die Details wurden so schnell ausgearbeitet, dass UBS-Chef Ralph Hamers bei einer Präsentation am Sonntagabend nach der Ankündigung nicht in der Lage war, Fragen von Analyst:innen zum Umgang mit den Schulden der Credit Suisse zu beantworten.

«Wir werden auf Sie zurückkommen müssen», sagte er zu den versammelten Analyst:innen.

Mehr

Eine Welt ohne Credit Suisse

Der Verwaltungsrat der Credit Suisse prüfte die Details der definitiven Offerte und teilte dem Dreiergremium nach kurzer Beratung mit seinen Berater:innen mit, dass er das Angebot der UBS von 3,25 Milliarden Dollar annehme.

Als Keller-Sutter noch vor Öffnung der asiatischen Märkte erfuhr, dass der Deal tatsächlich zustande kommen würde, habe die Finanzministerin erleichtert aufgeatmet, sagen Insider:innen.

An einer eilig einberufenen Medienkonferenz in Bern präsentierte das Trio zusammen mit den Präsidenten von UBS und Credit Suisse eine historische Einigung.

«Der Konkurs einer systemrelevanten Bank hätte schwerwiegende Folgen gehabt», sagte Keller-Sutter. «Die Schweiz muss sich ihrer Verantwortung über die Landesgrenzen hinaus bewusst sein.»

Neben ihr auf der Bühne wurde Credit Suisse-Vertreter Lehmann von einem Journalisten gefragt: «Wer ist verantwortlich für dieses Desaster? Er entschied sich, Twitter die Schuld zu geben.

Rückwärts zu schauen und den Finger irgendwo hinzuzeigen, sei «immer einfach», erklärte er. Es sei eine Tatsache, dass sie seit 2021 nie aus den Schlagzeilen gekommen seien. «Letzten Herbst hatten wir einen Social Media (Shit-)Storm in den sozialen Medien und das hatte enorme Auswirkungen. Zu viel kann plötzlich zu viel sein.»

Kelleher war noch direkter.

«Dies ist ein historischer Tag in der Schweiz und ein Tag, von dem wir ehrlich gesagt gehofft haben, dass er nicht kommen würde», sagte er. «Diese Übernahme ist für die UBS-Aktionäre attraktiv, aber was die Credit Suisse betrifft, so handelt es sich um eine Notlösung.»

Copyright The Financial Times Limited 2023

Zum Originalartikel in Englisch bei der FTExterner Link

Übertragung aus dem Englischen: Melanie Eichenberger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch