Was bleibt von der schlimmsten Nuklearkatastrophe der Geschichte?

Es war der Super-GAU, vor dem man sich gefürchtet hat: Am 26. April 1986 setzte eine Explosion im Reaktor des Kernkraftwerks der ukrainischen Stadt Tschernobyl eine radioaktive Wolke frei, die grosse Teile Europas verseuchte. Noch nach 30 Jahren lassen sich in der Schweiz radioaktive Spuren finden – besonders im Tessin. Was sind die Konsequenzen für die öffentliche Gesundheit?

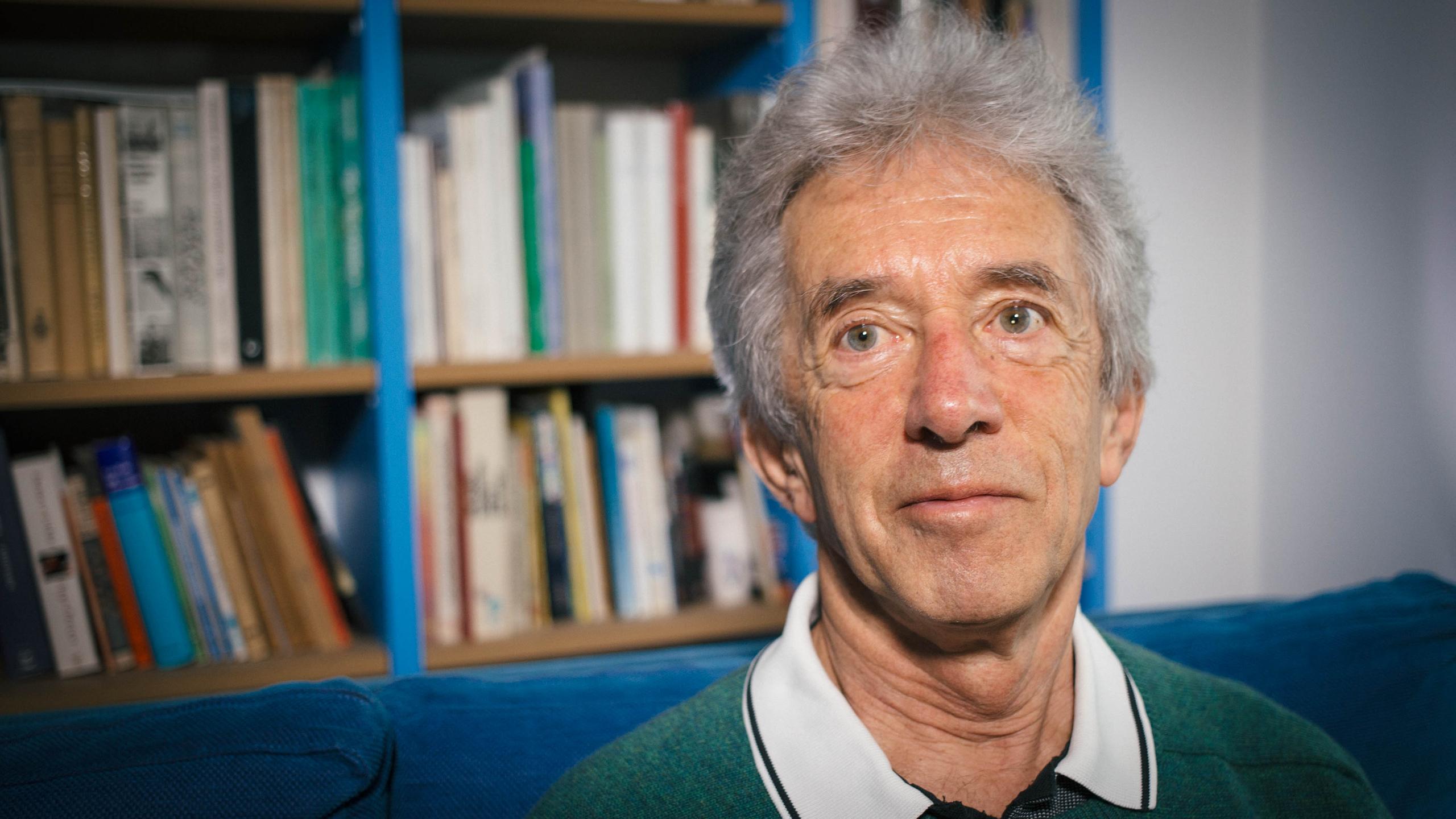

«Die Erinnerungen verschwinden sehr viel schneller als das Cäsium-137, das eine Halbwertszeit von 30 Jahren hat», beginnt Christophe Murith, Leiter der Sektion Radiologische Risiken des Bundesamtes für Gesundheit (BAGExterner Link). In seiner Erinnerung hingegen sind die Ereignisse des Frühlings 1986 noch sehr lebendig. Er war an vorderster Front, als die verseuchte Wolke aus Tschernobyl Mitteleuropa, Skandinavien und die Schweiz erreichte.

«Die Schweden haben uns gewarnt: Sie hatten einen ungewöhnlichen Anstieg an Radioaktivität bemerkt. Ich hatte soeben meine Doktorarbeit beendet und experimentierte mit einer Spektroskopie-Technik. Plötzlich musste ich echte Messungen auf dem Feld machen, umringt von misstrauischen Anwohnern und Verantwortlichen des Bundes, die so viele Messdaten wie möglich wollten», erinnert sich Murith, der damals Labor-Mitarbeiter der Kommission für Strahlenschutz war.

Mit einem geliehenen Armeelastwagen durchquerte der junge Forscher sämtliche Täler des Tessins, die in der Schweiz am stärksten betroffene Region. Die Radioaktivität hat sich dort abgelagert, wo es während dem Durchzug der kontaminierten Wolke regnete, erklärt der Experte. «Im Tessin war der im Boden gemessene Wert des Cäsiums-137 bis zu 100 Mal höher als jener im Mittelland.»

Erste Priorität hatte der Schutz der auf Strahlen besonders sensiblen Personen, das heisst Kinder und schwangere Frauen. «Die Analysen konzentrierten sich auf Lebensmittel: Wir wollten eine Kontaminierung über das Essen verhindern», erklärt Murith. Daher kamen alle diese Ratschläge, wie beispielsweise keine frische Milch zu trinken oder Gemüse und Salat gründlich zu waschen.

Insgesamt ist die durchschnittliche Belastung durch Radioaktivität der Schweizer Bevölkerung als Folge der Tschernobyl-Katastrophe relativ gering. Gemäss Schätzungen des BAG sind es 0,5 Millisievert (mSv) pro Jahr. Zum Vergleich: Die Strahlendosis einer gewöhnlichen Röntgenaufnahme liegt bei 1 mSv. «Wer die Empfehlungen nicht eingehalten hat, könnte eine zehn Mal höhere Dosis abbekommen haben», präzisiert der Experte.

Mehr

Übertriebene Reaktion auf eine reale Bedrohung

Tschernobyl im Wild und in den Seen

30 Jahre später sind die Spuren der Katastrophe immer noch sichtbar. Im Tessin und in einigen Tälern des Graubündens ist immer noch Cäsium-137 von Tschernobyl nachweisbar, so Murith. «Das Cäsium bleibt besonders hartnäckig in den oberen Waldbodenschichten. Es sammelt sich in den Pilzen und dem Fleisch von Wildtieren an. Heute noch kommt es vor, dass die Cäsiumkonzentration in Wildfleisch den Grenzwert überschreitet. In diesen Fällen kann das Fleisch nicht verkauft werden.»

Auch in den Seen werden immer noch Ablagerungen vom Tschernobyl-Unfall festgestellt, wie man in einem kürzlich erschienenen Artikel des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) lesen kann, der eine Schweizer StudieExterner Link aus dem Jahr 2013 zitiert. Im Bielersee kann ein Achtel der Cäsium-137-Ablagerungen zwischen 1950 und 2013 dem Tschernobyl-Zwischenfall zugeordnet werden. Der Rest stammt gemäss Studie aus Nuklear-Tests der Sechzigerjahre und vom Atomkraftwerk Mühleberg.

Kein signifikanter Anstieg von Tumoren

Dass die extrem genauen Messgeräte immer noch radioaktive Substanzen feststellen, sei für Spezialisten sicherlich interessant, meint Bernard Michaud, ehemaliger Vizedirektor des BAG. «Auf die öffentliche Gesundheit hat das aber keine Auswirkungen mehr. In der Schweiz gab es keinen messbaren Anstieg von Schilddrüsentumoren (die durch Aufnahme von Jod-131 verursacht werden, Anm.d.Red.) oder anderen Tumorarten», betont er.

Gemäss Christoph Murith hingegen ist es wahrscheinlich, dass Personen tatsächlich wegen Tschernobyl erkrankt sind. «Einen Kausalzusammenhang festzustellen, ist jedoch schwierig, auch weil Schilddrüsentumore bereits vorher zugenommen haben, besonders bei Frauen.» Eine Entwicklung, die vor allem dem Fortschritt der Diagnostik zu verdanken sei, betont er.

Die Schätzungen des BAG – hochgerechnet aus den statistischen Daten, die nach den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki gesammelt wurden – kommen auf 200 zusätzliche Todesfälle pro Jahr in der Schweiz. «Anders sieht die Situation in den am stärksten betroffenen Ländern wie der Ukraine, Russland oder Weissrussland aus, wo es mindestens 4000 bis 5000 Fälle von Schilddrüsenkrebs gab, die zweifellos auf Tschernobyl zurückzuführen sind», betont Murith.

Wie viele Tschernobyl-Opfer gibt es?

Das Tschernobyl-Forum, ein institutionalisiertes Treffen verschiedener UNO-Abteilungen, ist zum Schluss gekommen, dass mit Sicherheit 65 Tote bestätigt werden können (darunter die so genannten «Liquidatoren»). Die durch Tumore und Leukämie verursachten Todesfälle könnten hingegen während einer Zeitspanne von 80 Jahren bis auf 4000 ansteigen.

Gestützt auf Studien der Europäischen Union, der Internationalen Atomenergie-Organisation und der Weltgesundheitsorganisation schätzt das Schweizer Paul Scherrer Institut die Todesfälle auf insgesamt 9000 bis 33’000.

Laut Greenpeace ist die Bilanz noch viel schlimmer: 200’000 Tote zwischen 1990 und 2004 in Weissrussland, der Ukraine und Russland und bis zu 6 Millionen weltweit (über eine Zeitspanne von 70 Jahren).

Auf Anfrage von swissinfo.ch sagt das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPMExterner Link) der Universität Bern, es seien keine sichtbaren Auswirkungen des Tschernobyl-Unfalls festzustellen, auch nicht auf die Zahl der Tumore bei Kindern. Ben Spycher, Experte für die Gesundheit von Kindern beim ISPM, stellt jedoch fest, dass auch geringe Strahlendosen – beispielsweise die natürlich vorkommenden – bereits Leukämie oder Gehirntumore bei Kindern begünstigen können. «Ein sehr kleiner Teil dieser natürlichen Radioaktivität stammt von Tschernobyl. Aber auch wenn es einen Effekt des Unfalls von 1986 gäbe, wäre dieser wahrscheinlich sehr gering.»

Die Zügel nicht schleifen lassen

Zwar stellen alle Studien keine signifikanten Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit in der Schweiz fest, aber die Daten sind nicht vollständig. In der Schweiz gibt es kein nationales Krebsregister. Das kantonale Register im Tessin wurde erst 1996 gegründet, also zehn Jahre nach dem Unfall, wie dessen Direktor Andrea Bordoni ausführt.

Gemäss Bordoni ist diese Lücke allerdings nicht unbedingt gravierend. «Es stimmt, dass uns die Anfangsdaten fehlen und dass uns theoretisch ein Anstieg bei den Schilddrüsentumoren entgangen sein könnte. Aber wenn Tschernobyl wirklich ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen gehabt hätte, hätten wir es über die Jahre hinweg bemerkt. Aber so war es nicht.»

Jacques BernierExterner Link, Leiter der Radioonkologie-Abteilung an der Grenolier-Klinik im Kanton Waadt, weist gleichwohl darauf hin, dass das Papillarkarzinom (ein Typ des Schilddrüsentumors) bei Patienten, die Strahlen ausgesetzt waren, Chromosomen-Mutationen aufweist, die sich mit der Zeit ändern. «Es ist folglich umsichtig, die Zügel nicht schleifen zu lassen, auch weil diese Mutationen Langzeitrisiken mit sich bringen könnten.»

Auch das internationale Krebs-ForschungszentrumExterner Link in Lyon, eine Abteilung der Weltgesundheitsorganisation, warnt davor, dass sich die Auswirkungen der Strahlen erst Jahrzehnte später zeigen könnten. Für die vollständige Auswertung der gesundheitlichen Folgen der Tschernobyl-Katastrophe empfiehlt sie, ein koordiniertes Langzeit-Forschungsprogramm zu beginnen.

Für Christophe Murith ist hingegen eines sicher: «Für die evakuierte Bevölkerung werden Depressionen, Ängste, Suizide, posttraumatischer Stress und Mangel an Perspektiven weiterhin das grösste Problem sein. Die psychologischen Nachwirkungen der Katastrophe überwiegen jene der Verstrahlungen weitaus.»

Mehr

Von der Schweiz nach Tschernobyl

Tschernobyl – Gefahr der Brände

Nach dem Tschernobyl-Unfall haben sich eine Menge radioaktiver Substanzen auf den Wäldern und dem Boden rund um das Kraftwerk abgelagert. Es besteht die Gefahr, dass diese Partikel wegen der häufigen Waldbrände in der Region in die Atmosphäre gelangen, warnt GreenpeaceExterner Link.

Ein unkontrollierter Brand käme einem Unfall der Stufe 6 auf der Internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse gleich (Tschernobyl war auf Stufe 7), behauptet die Umweltschutzorganisation. Im Jahr 2010 gelangte durch Brandrauch freigesetzte Radioaktivität bis in die Türkei.

Die Frage wird «ernst genommen», sagte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegenüber der Sonntagszeitung Le Matin Dimanche. Beim Ausbruch von Bränden eines gewissen Ausmasses würde die Schweiz schnell gewarnt, da sie Teil eines internationalen Netzwerkes ist, erklärte das BAG.

Gemäss den Gesundheitsbehörden würde im schlimmsten denkbaren Fall eine Dosis von Cäsium-137 in die Schweiz gelangen, die zwischen 100 und 1000 mal tiefer wäre als die im Jahr 1986 in der Schweiz gemessene.

(Übertragung aus dem Italienischen: Sibilla Bondolfi)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch