Handwerkskunst schreitet in die digitale Ära

Bis vor kurzer Zeit waren sie nur einem kleinen Kreis von hochtechnisierten Betrieben und Berufsleuten vorbehalten, heute sind 3D-Drucker praktisch allen zugänglich. Die Möglichkeit, rasch und mit minimalem finanziellem Aufwand einen Prototypen herzustellen, öffnet dem gestalterischen Sektor neue Wege.

«Ein Glas Wasser mit Eis!». Innert kürzester Zeit hält Captain Kirk, der Held von Raumschiff Enterprise (Star Trek), das Gewünschte in seinen Händen. Die Replikatoren an Bord der Enterprise waren unglaublich: Sie konnten alles herstellen, auch Essbares, so lange die chemische Zusammensetzung in der Datenbank gespeichert war.

Pure Science Fiction? Klar: Die Rekonstruktion von Wasser und Eiswürfel basierend auf einer Datei dürfte die Wissenschaft noch ein paar Jahrzehnte auf Trab halten. Das Glas hingegen stellt heute kein Problem mehr dar. Es braucht dazu lediglich einen dreidimensionalen Drucker, beispielweise den Replicator 2X, so getauft zu Ehren der interstellaren Fernsehserie.

Vom Gläser drucken sollten Normalsterbliche allerdings noch die Finger lassen. Zwar erlaubt das sogenannte selektive Lasersintern, ein Objekt aus Glas oder Metall herzustellen, doch das ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht ist es besser, mit einem 3D-Drucker anzufangen, der in Harz druckt.

Mehr

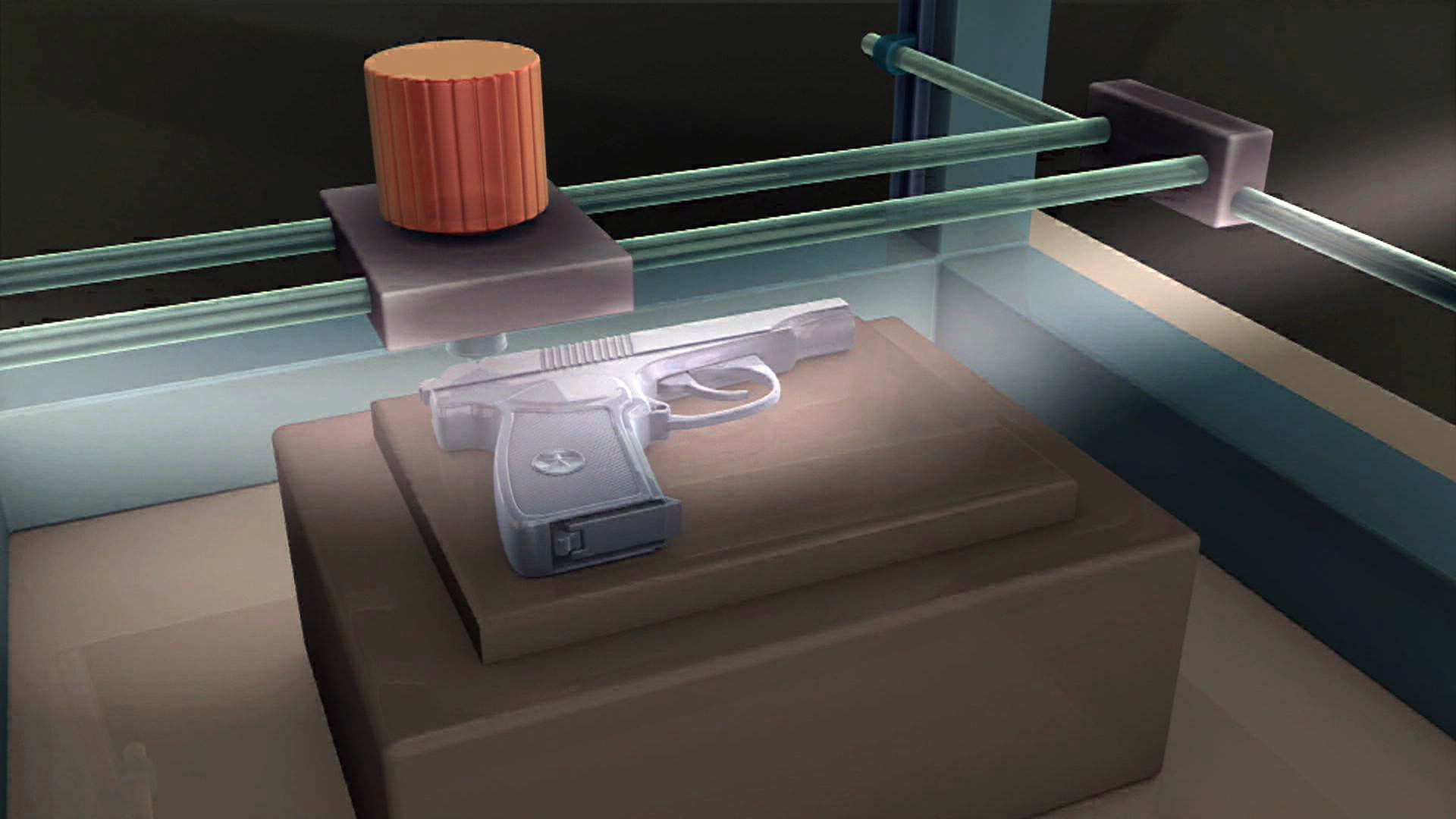

3D-Drucker als Wundergerät oder Gefahrenherd?

Prototypen in Null-Komma-Nichts

«In der traditionellen Industrie geht man von einem Materialblock aus, den man bearbeitet. Wir machen das Gegenteil», sagt Lucien Hirschi, Direktor der zedax AG in La Neuveville im Kanton Bern.

Hirschi, der seine Firma 2005 gegründet hat, war unter den ersten in der Schweiz, die das enorme Potenzial des dreidimensionalen Druckens aufgezeigt haben. Oder, um korrekt zu sein, der Stereolithographie für das Rapid Prototyping, wie die in seinem Labor eingesetzte additive Fertigungstechnologie genannt wird.

Am Tag unseres Treffens hat der Jungunternehmer gerade die Daten für den Uhren-Prototypen einer namhaften Luxusgüter-Marke erhalten. Er startet das Programm für die dreidimensionale Modellierung, macht ein paar Anpassungen am Design und startet das Druckprogramm.

Es erscheint einfach wie ein Kinderspiel. Doch in Wirklichkeit ist es etwas komplizierter. «Die Leute vergessen oft, dass die erste Etappe die Programmierung ist. Wenn man kein dreidimensionales Design des zu druckenden Objekts hat, muss man das Original scannen. Das braucht viel Zeit. Es ist oft einfacher, etwas von A bis Z neu am Computer zu entwerfen, als das Original zu scannen», sagt Hirschi.

Der Druckprozess hat angefangen. Die Spritzdüsen laufen schnell über eine Platte und fügen bei jedem Durchgang eine neue Harzschicht von etwa 16 Mikron Höhe hinzu. Nach wenigen Minuten beginnen sie, einige Uhrengläser und das Uhrenmodell zu drucken, das wir auf dem Computerbildschirm gesehen haben.

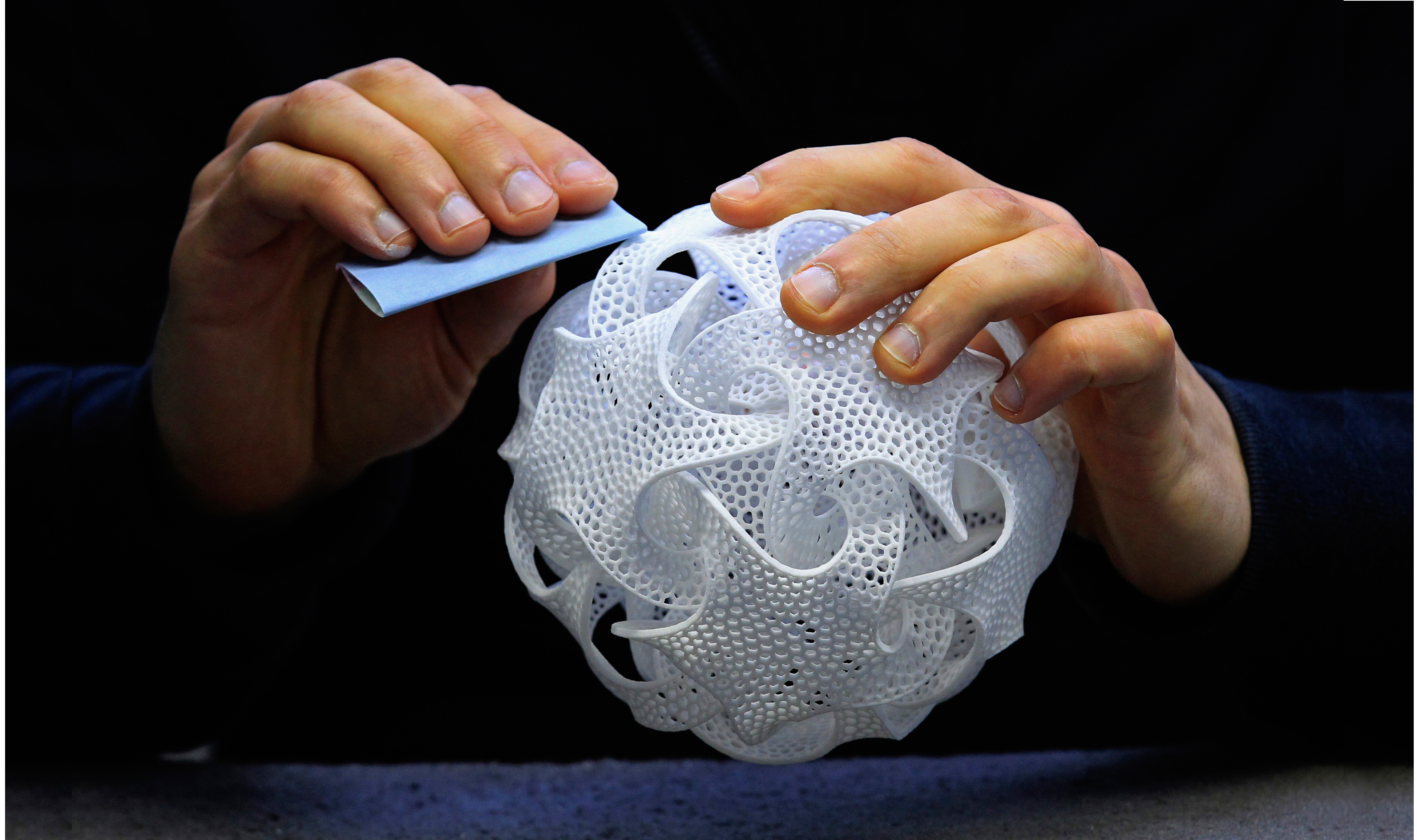

Nach 37 Minuten, zeigt das Display an, sind die Harz-Prototypen praktisch fertig. Nun muss noch das Unterstützungs-Gel entfernt und das Objekt mit einem anderen Gerät geschliffen werden – bereit. Die Harz-Kopien sind die Form gewordenen 3D-Modelle, die wir zuvor auf dem Computerbildschirm gesehen haben.

Gegenwärtig gibt es verschiedene Arten des Rapid Prototyping («schneller Modellbau»). Die 3D-Drucker für das breite Publikum funktionieren mit dem Prinzip der Schmelzschichtung (Fused Deposition Modeling), einer Technologie, die Ende der 1980er-Jahre entwickelt wurde.

Diese Maschinen, mit denen kleine Objekte gedruckt werden können, schmelzen das Produktionsmaterial, ein polymeres Thermoplastik, und drucken es gemäss dem 3D-Modell im Computer dreidimensional auf eine Arbeitsfläche.

Mit der Stereolithografie werden die Daten eines Objekts in kleine «Schnitze» aufgeteilt und Schicht für Schicht an den Drucker geschickt. Das Objekt entsteht in einem Bad aus Kunststoff. Ein Laserstrahl polymerisiert nur jene Teile, die hart werden sollen. Zum Schluss muss das Objekt ausgehärtet werden.

Das selektive Lasersintern setzt einen hochpotenten Laser ein, um in einem Fusionsprozess kleine Partikel eines Pulvers zu vereinen. Auch dies geschieht Schicht für Schicht, bis ein solides Objekt entstanden ist. Verschiedene Pulver können eingesetzt werden (Thermoplaste, Metalle, Sand). Mit dieser Methode können etwa hochkomplizierte Metallobjekte produziert werden, die auf traditionelle Weise nicht herzustellen sind.

Totale Formenfreiheit

Bei Druckern der neusten Generation ist es sogar möglich, verschiedene Harze zu mischen. Auf dem Markt gibt es etwa 50 Sorten. Dank ihnen kann mit Eigenschaften wie Farbe und Härte gespielt werden.

Ausser dass sie die totale gestalterische Freiheit für alle möglichen Formen erlaubt, ist einer der Vorteile dieser neuen Technologie ihre Geschwindigkeit. «Wir können in maximal drei Tagen einen Prototypen liefern», sagt Lucien Hirschi. Die meisten seiner Kunden kommen aus der Uhrenbranche.

«Wenn die Manager eines Unternehmens zwischen fünf Varianten eines neuen Modells entscheiden müssen, ist es für sie viel einfacher, wenn sie einen Prototypen in den Händen halten können, als wenn sie nur einen Plan anschauen müssten. So kann der Entscheidungsprozess verkürzt werden.»

Auch sei die Herstellung eines Prototypen viel preiswerter, als mit der herkömmlichen Methode. So koste das Plastikmodell eines Uhrenglases lediglich zwischen 100 und 150 Franken.

Gehen die Möglichkeiten auch über jene eines «einfachen» Prototypen hinaus? «Ich hatte bereits Kunden, die von mir Spezialelemente herstellen liessen, die dann Bestandteile einer Maschine wurden. Sie wären zu teuer, um in Serie hergestellt zu werden, weil nur wenige Unternehmen solche Teile brauchen», erklärt Hirschi. «Es sind quasi Einzelstücke. Diese Technik ist nichts für die Massenproduktion.»

Mehr Evolution als Revolution

Eine Meinung, die Gaëtan Bussy teilt, mit Jérôme Mizeret Gründer des Fab Lab in Neuenburg, wo «fast alles hergestellt werden kann», wie das Massachusetts Institute of Technology in Boston schrieb, als es 2001 als eines der ersten Institute ein ähnliches Labor eröffnete.

«Die 3D-Drucker werden das gegenwärtige Industriemodell nicht ersetzen, sondern es umgestalten», sagt Bussy. Dem Begriff «Revolution», den US-Präsident Barack Obama im Februar in seiner Rede zur Lage der Nation benutzte, zieht Bussy «Evolution» vor.

Der Name Fab Lab ist vom englischen «Fabrication Laboratory» abgeleitet. Das Atelier in Neuenburg stellt verschiedene Geräte für die digitale Produktion zur Verfügung, wie etwa 3D-Drucker und Laserschneider.

Am Massachusetts Institute of Technology in Boston wurde 2001 das erste Labor dieser Art gegründet. In der Schweiz wurde das erste 2011 in Luzern eröffnet.

Die prinzipiellen Merkmale des Fab Lab sind Offenheit und Zusammenarbeit. Jedermann darf diese Labors benützen, und die Nutzer werden dazu aufgerufen, ihre Kenntnisse mit allen zu teilen.

Einer der grossen Vorteile dieses System sei der intensive «multidisziplinäre Austausch», wie der Verantwortlich Gaëtan Bussy erklärt. Ein Austausch, der dank des Internets keine geografischen Grenzen mehr kenne.

Aus der Sicht der Promotoren dieses Ateliers könnte das Fab Lab die Logik des Marktes fundamental verändern. Indem es beispielsweise jedem und jeder erlaubt, Objekte des täglichen Gebrauchs zu fabrizieren oder zu personalisieren, wie das bereits bei den Schutzhüllen für Smartphones geschieht.

Oder es könnte die Produktion in Regionen erleichtern, die abgelegen von den traditionellen Industriezentren sind. So arbeitet Bussy beispielsweise bei einem Wasserwirtschafts-Projekt in Tansania mit, das von der Forschungsgruppe EDANA der Fachhochschule Neuenburg (siehe Link) durchgeführt wird.

Ziel dieses Projektes es ist, vor Ort die nötigen elektronischen Bauteile herzustellen.

«Gewisse Materialien zu drucken, bleibt unmöglich», betont er. «Es stimmt aber, dass diese Technologien extrem komplizierte Objekte ermöglichen und die Denkweise ändern können.» Es reicht beispielsweise, an die Lagerung zu denken, die durch den 3D-Druck bis zu einem gewissen Grad unnötig wird. Oder an gewisse einfache Objekte, die jeder daheim herstellen kann.

Gaëtan Bussy zeigt uns zum Beispiel ein kleines Plastikteil, das eine Person hergestellt hat, die etwas brauchte, um eine Projektionsleinwand an die Wand zu fixieren, was sie in keinem Geschäft gefunden hatte. «Es ist eine Art Handwerk Version 2.0», sagt er.

«Vor zwanzig Jahren ging man in ein Print Center, wenn man Dokumente drucken wollte. Heute haben alle einen Drucker daheim und die Print Center mussten sich spezialisieren. Mit den 3D-Druckern werden wir vermutlich die gleiche Entwicklung erleben.»

Demokratisierung

Diese Demokratisierung ist schon seit ein paar Jahren im Gang, als das Patent auf dem Fused Deposition Modeling, einer anderen Methode des 3D-Drucks, abgelaufen ist. Heute kann man für 500 Franken einen 3D-Drucker kaufen. Natürlich ist das Resultat einfach, verglichen mit jenen der professionellen Maschinen, die mehrere zehntausend Franken kosten. Aber es reicht, um die Kreativität von digitalen Bastlern, so genannten «Makers», und angehenden Unternehmern zu stimulieren.

François Pellet und seine Frau Anne-Sylvie sind per Zufall darauf gestossen. «Meine Frau produziert Schokolade und will allein arbeiten. Ich bin Vermesser und versuche, ihr zu helfen, wo ich kann. Für ihr Projekt wollte sie hölzerne Formen für Schokoladentafeln herstellen. Wir hatten eine genaue Idee der Form. Wir haben verschiedene Schreiner angefragt, doch keiner konnte die gewünschte Präzision liefern.»

Nach Recherchen im Internet stiess das Paar auf das Fab Lab in Neuenburg, wo jedermann zu einem sehr moderaten Preis das zur Verfügung stehende Material benutzen kann.

«Ich bin mit einem USB-Stick hierhergekommen, auf dem ich das vektorbasierte Design gezeichnet hatte. Zuerst wollten wir den 3D-Drucker einsetzen, dann haben wir herausgefunden, dass es mit dem Laserschneider besser geht. Das Resultat war perfekt. Es wäre zwar auch mit dem 3D-Drucker möglich gewesen, doch das Plastik-Modell wäre nicht genügend solide für den täglichen Einsatz gewesen», so Pellet.

Der Besuch im Fab Lab aber hat die Inspiration des Ehepaars Pellet gekitzelt. Ihr Traum ist, in den nächsten Monaten immer originellere Schokoladenformen zu schaffen.

«Wir müssen noch Tests durchführen, aber technisch scheint es machbar. Ich mache das Design in 3D, dann können wir mit dem 3D-Drucker das Negativ des Modells herstellen, in das wir die Schokolade giessen.» Captain Kirk wird vermutlich ganz neidisch: Nicht einmal er konnte in seinem Replikator ein Modell der Enterprise aus Schokolade anfordern.

(Übertragen aus dem Italienischen: Christian Raaflaub)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch