Sie rettete das Leben vieler Kinder – ihr eigenes verstiess sie

Die Ärztin Frida Imboden-Kaiser ist die Begründerin des Kinderspitals St. Gallen. Mit ihrem Engagement in der Säuglingspflege rettete sie wohl tausenden Kindern das Leben. Ihr eigenes Kind jedoch verstiess sie.

St. Gallen zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Die Stickerei-Industrie blüht, St. Galler Spitze ist weltberühmt. Die Stadt gehört zu den reichsten der Schweiz und schmückt sich mit Prunkbauten.

Doch eine Frau ist entsetzt über die Zustände, die hier herrschen: Die damals 25-jährige Frida Kaiser (* 3. Juli 1877 in St. Gallen; † 25. April 1962) ist eben erst in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, nachdem sie als eine der ersten Frauen in Genf und Bern Medizin studiert und promoviert hat.

Als die Ärztin in der Kinderabteilung des Kantonsspitals St. Gallen zu arbeiten beginnt, bietet sich ihr ein jammervolles Bild: «In einem schmalen, langen Zimmer, mit einem einzigen grossen Fenster, waren der ganzen Länge nach auf einer Bank Körbe mit kranken Säuglingen aufgestellt», schreibt sie in ihrer Autobiografie.

«Fiebernde, abgemagerte, schreiende Säuglinge, die nach oben den Magen entleerten und nach unten flüssige Stühle in die Windeln ergossen. Es war ein Jammer, hilflos zusehen zu müssen, wie ein Kind nach dem andern (…) in der Prosektur [A.d.R.: Pathologie oder Seziersaal] landete.» Frida Kaiser fasst einen Entschluss: «…mich einmal um die armen Säuglinge anzunehmen.»

Sie denkt gar nicht erst daran, zu heiraten und sich um eine Familie zu kümmern, wie es für junge Frauen aus den wohlhabenden Schichten, zu denen auch Frida gehört, damals üblich ist.

Schon als Teenager haben sich Frida und ihre Jugendfreundin Hedwig Scherrer – die später eine bedeutende Malerin wurde und der sie lebenslang verbunden blieb – geschworen, ihr Leben der Arbeit zu widmen und ledig zu bleiben. «Niemals», so gelobt Frida, «sitze ich in den grossen Wartesaal und harre des Prinzen, der vielleicht kommt und vielleicht nicht.»

Mittlerweile ist Frida 30-jährig, führt in St. Gallen eine eigene Arztpraxis und verfolgt eifrig ihr Ziel, den Säuglingen zu helfen. 1909 schafft sie es, 50 freiwillige Helferinnen zu motivieren und gründet ein Säuglingsheim – eine Art Kindertagesstätte für die berufstätigen Mütter der St. Galler Industrie.

Diese Frauen gehen oft nur wenige Wochen nach der Geburt schon wieder zur Arbeit und hören auf zu stillen. Doch viele der Kinder im Säuglingsheim sind krank, leiden an dem gleichen Brechdurchfall, den Frida schon im Kantonsspital beobachtet hat.

Nun will sie der Sache auf den Grund gehen; Sie will verlässliche Zahlen. Zusammen mit hundert Freiwilligen besucht sie von 1910 bis 1912 rund 1800 Neugeborene der Stadt, hält fest, wie diese leben und ernährt werden.

Sie entdeckt: Nur 45 Prozent der Schweizer Mütter stillen ihre Kinder, und das auch nur für wenige Wochen. Viele Kinder erhalten aus der Flasche Kuhmilch mit Mehlzusätzen. Wahrscheinlich war es die mangelnde Hygiene bei der Zubereitung dieser Flaschenmilch, die den Neugeborenen die tödlichen Brechdurchfälle bescherte.

Frida selbst bezeichnet das, was sie dann unternimmt, als einen «Feldzug für das Stillen». Sie will die Mütter überzeugen, länger als ein paar Wochen zu stillen und ihnen zeigen, wie sie ihre Kinder vor Krankheiten schützen. Dazu schreibt sie Zeitungsartikel, organisiert eine Ausstellung und hält Vorträge.

Ihre Freundin Hedwig Scherrer malt ein Plakat: «14 von 100 Flaschenkindern sterben, aber nur 7 von 100 gestillten Babys.» Frida schreibt das Buch «Wie ich mein Kindlein pflege» und bildet Hebammen und Kinderpflegerinnen aus.

Und sie engagiert sich politisch: Damals gibt es eine Stillprämie, eine Art Lohn für Mütter, die stillten und deswegen kein Geld verdienen konnten. Frida schafft es, die gesetzliche Zusicherung für diese Prämie zu erhöhen: von 20 Franken für 10 Wochen Stillzeit auf 70 Franken für sechs Monate.

Frida Kaiser ist unermüdlich: «Ungewollt, der Not gehorchend, (…), entwickelte sich unser Säuglingsheim zu einem (…) Säuglingsspital mit grossem Einzugsgebiet aus der ganzen Ostschweiz (…). Ungewollt avancierte ich also zu einer Art Chefärztin (…)», erzählt sie in ihrer Autobiografie.

Zu Beginn der 1910er-Jahre bekommt das Spital auch eine Mütterberatung und eine Milchküche. Dort können Frauen, die nicht stillen, saubere Säuglingsmilch abholen. Nebenbei organisiert Frida auch noch Ferienheime für St. Galler Arbeiter, hilft bei der Armee aus und ist Mitbegründerin des heute noch aktiven Vereins «Pro Juventute».

Frida ist eine Macherin; heute würde man sie als «tough» bezeichnen. In hochgeknöpften Kleidern, mit hochgesteckten Haaren. Durch die Brille, die sie zeitlebens trug, blickt sie streng und ernst auf den Betrachter alter Fotografien.

Sie weiss, sich durchzusetzen: Als die Stillprämie später einmal abgeschafft werden soll, erscheint sie persönlich beim damaligen Bundesrat Walther Stämpfli und bringt ihn davon ab.

Sie selbst lebt sparsam und enthaltsam: Sie trinkt nicht, raucht nicht, bessert alte Kleider aus, statt neue zu kaufen. Sie arbeitet auch in ihrer Freizeit und geht nicht zum Coiffeur, «um mit solchen ‹Sitzungen› keine kostbare Tageszeit zu verlieren».

Doch noch geheiratet

Im Alter von 34 Jahren tut Frida etwas Überraschendes: Sie bricht ihren Jugendschwur und heiratet. Er heisst Karl Imboden, ist Psychiater, sie kennt ihn von der gemeinsamen Arbeit in einem Verein. Frida und Karl haben drei Kinder, das letzte bringt sie mit 43 Jahren zur Welt.

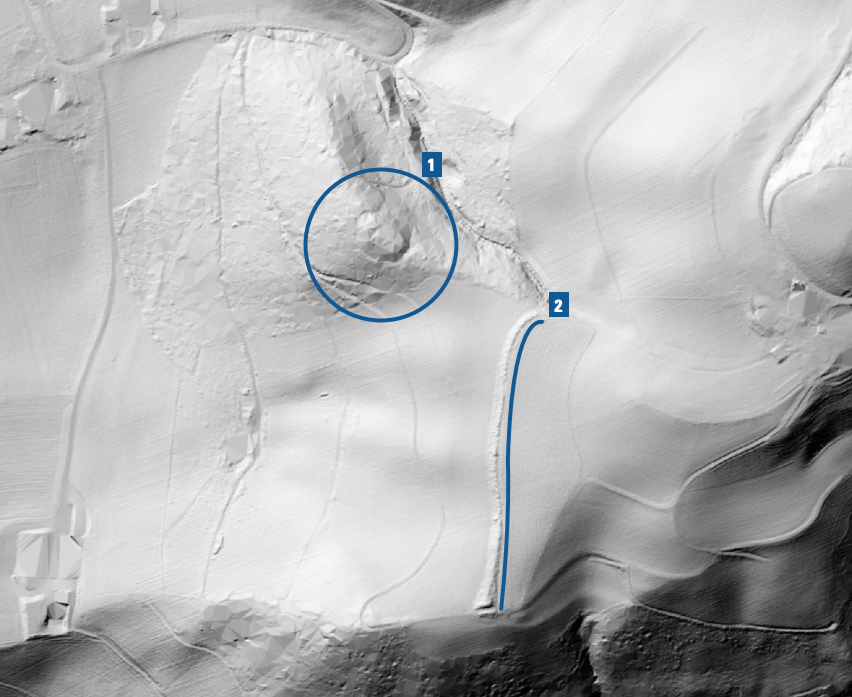

Das zweite Kind, Sohn Max, ist der Vater von Dieter Imboden. Dieser ist heute 76 Jahre alt und emeritierter ETH-Professor für Umweltwissenschaften. Dieter Imboden wuchs in Küsnacht am Zürichsee auf und kennt seine Grossmutter von Besuchen in St. Gallen. Auch die Sommerferien verbrachte er regelmässig mit ihr in den bündnerischen Bergen, wo sie in den 1920er-Jahren ein Haus gekauft hat.

«Wenn wir Kinder nicht genau das taten, was unsere Grossmutter wollte, dann tobte sie», erzählt Imboden, der sich heute intensiv mit der Geschichte seiner Familie beschäftigt. «Ich kann mich nicht erinnern, sie lachen gesehen zu haben, oder dass sie uns je in den Arm genommen hat.»

Zu der Entscheidung der Grossmutter, doch noch zu heiraten und Kinder zu bekommen, sagt Dieter Imboden: «Ich glaube, es ging ihr darum, zu zeigen: Ich kann nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Sie brauchte das Mutterdasein als Bestätigung.»

Tatsächlich – obwohl sie selber Vorreiterin ist, studiert, selbstbestimmt lebt und arbeitet –, hält sie die traditionelle Rolle der Frau als Gattin und Mutter in einem Vortrag 1930 hoch: «Die jungen Mädchen brauchen vor allem wieder ein rechtes Mutterideal. Es soll ihr Wunsch und Wille sein, einmal selber Frau und Mutter zu werden, im eigenen Hausstand, in der Ehe», schreibt sie im Manuskript des Vortrags.

Fridas eigene Ehe ist allerdings von Krisen gezeichnet. Dieter Imboden erinnert sich: «Ich und meine Geschwister waren sehr lebhaft. Wenn wir uns arg stritten, wurde der Vater still und mahnte uns: Hört auf! Ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt.»

Denn Max’ Kindheit war geprägt vom Streit seiner Eltern. «Mein Grossvater war wohl etwas träumerisch und – was finanzielle und materielle Dinge anging – etwas lebensuntüchtig», sagt Imboden. Möglich, dass sich dies mit Fridas Strenge und Pragmatismus nicht vertrug.

1928 wird die Ehe geschieden. Im Scheidungsurteil wird die tiefe Zerrüttung deutlich: Darin beschuldigen sich Karl und Frida gegenseitig, den anderen geschlagen zu haben. Laut Frida fehle ihrem Mann «jeder Wirklichkeitssinn», und er sei «zu keiner Freundschaft fähig». Und Karl sagt, Frida sei «ehrsüchtig» und «häufig in eine affektive Erregung geraten, die nicht selten in Toberei ausgeartet habe».

Verstossen und enterbt

Vor Gericht will Frida bewirken, dass alle Kinder bei ihr wohnen bleiben. Doch: Max wird dem Vater zugesprochen. Frida – die wohl hunderten und tausenden von Kindern das Leben gerettet hat – verstösst daraufhin den eigenen Sohn: Sie regelt ihr Erbe über eine Familienstiftung und gesteht ihrem eigenen Kind dabei keinen Rappen zu.

Max zieht mit 13 Jahren zum Vater und hat viele Jahre kaum Kontakt zu seiner Mutter. «Das alles durfte damals natürlich in St. Gallen niemand wissen, das wurde geheim gehalten», erzählt Dieter Imboden.

Hatte Frida das Gefühl, gescheitert zu sein? Genau wissen kann man es nicht, denn in ihrer Autobiografie erwähnt sie ihren Mann, ihre Ehe sowie ihre Kinder so gut wie gar nicht.

Immerhin, die Früchte ihrer Arbeit kann Frida, die ihren Lebensabend in ihrem Haus in Graubünden verbringt, ernten. Im Jahr 1953, Frida ist mittlerweile 76 Jahre alt, ist die Säuglingssterblichkeit im Kanton St. Gallen auf zwei Prozent gesunken – Als Frida 1907 anfing, waren es 16 Prozent.

Die von ihr durchgesetzte Stillprämie gab es bis 1996, und selbst heute zahlen einige Krankenkassen dieses Stillgeld noch aus. Und Fridas Säuglingsheim existiert noch immer: als Ostschweizer Kinderspital St. Gallen.

Dieser Artikel wurde am 23. Januar 2020 auf Higgs.ch veröffentlichtExterner Link, dem ersten unabhängigen Magazin für Wissen in der Schweiz. SWI swissinfo.ch veröffentlicht Beiträge von Higgs in loser Folge.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch