Wie versunkene Siedlungen im Alpenbogen ans Licht kommen

Dank besseren Forschungsmethoden haben Archäologen schon viel mehr über die Zivilisationen erfahren, die vor Tausenden von Jahren in Pfahlbau-Dörfern an den Seen des Alpenbogens lebten. Doch bis heute werden sie immer wieder überrascht von neuen Funden – und dem, was noch zu entdecken ist.

Langsam bricht die frühe Morgensonne durch den Nebel auf dem Bielersee in der Westschweiz. Von einer Holzplattform aus beobachtet eine Gruppe von Tauchern das kalkhaltige, smaragdgrüne Wasser des Sees.

«Der Winter ist die beste Zeit zum Tauchen, denn es ist klar, es gibt keine Boote und keine Vegetation», sagt Lukas Schärer, Leiter der Tauchequipe des Archäologischen Diensts des Kantons Bern.

Heute ist das Seeufer von Strassen, Gebäudekomplexen und Weinbergen durchzogen. Zwischen 5000 und 500 v.Chr. gab es in diesem Teil der Schweiz Pfahlbau-Siedlungen, in denen Hunderte von Menschen lebten, die Fischfang und Landwirtschaft betrieben.

Die Region gehört nach wie vor zu den landwirtschaftlichen Zentren des Alpenlands. Schärer und sein Team sind für die Erforschung der heute versunkenen Pfahlbaudörfer und anderer archäologischer Stätten in der Region verantwortlich.

Ihr Stützpunkt ist das Dorf Sutz-Lattrigen am Südufer des Bielersees, wo sich viele neolithische (jungsteinzeitliche) und bronzezeitliche Fundstellen befinden. Dort entdeckten Archäologen 2007 Spuren des ältesten bekannten Gebäudes der Schweiz, eines Pfahlbaus aus dem Jahr 3863 vor Christus.

Regelmässig werden neue Funde gemacht. Erst in diesem Jahr meldeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen spektakulären Unterwasserfund im rund 100 Kilometer östlich gelegenen VierwaldstätterseeExterner Link. Dort stiessen sie auf eine Pfahlbau-Siedlung und Artefakte, die zeigen, dass die Region bereits 2000 Jahre früher besiedelt war als bisher angenommen.

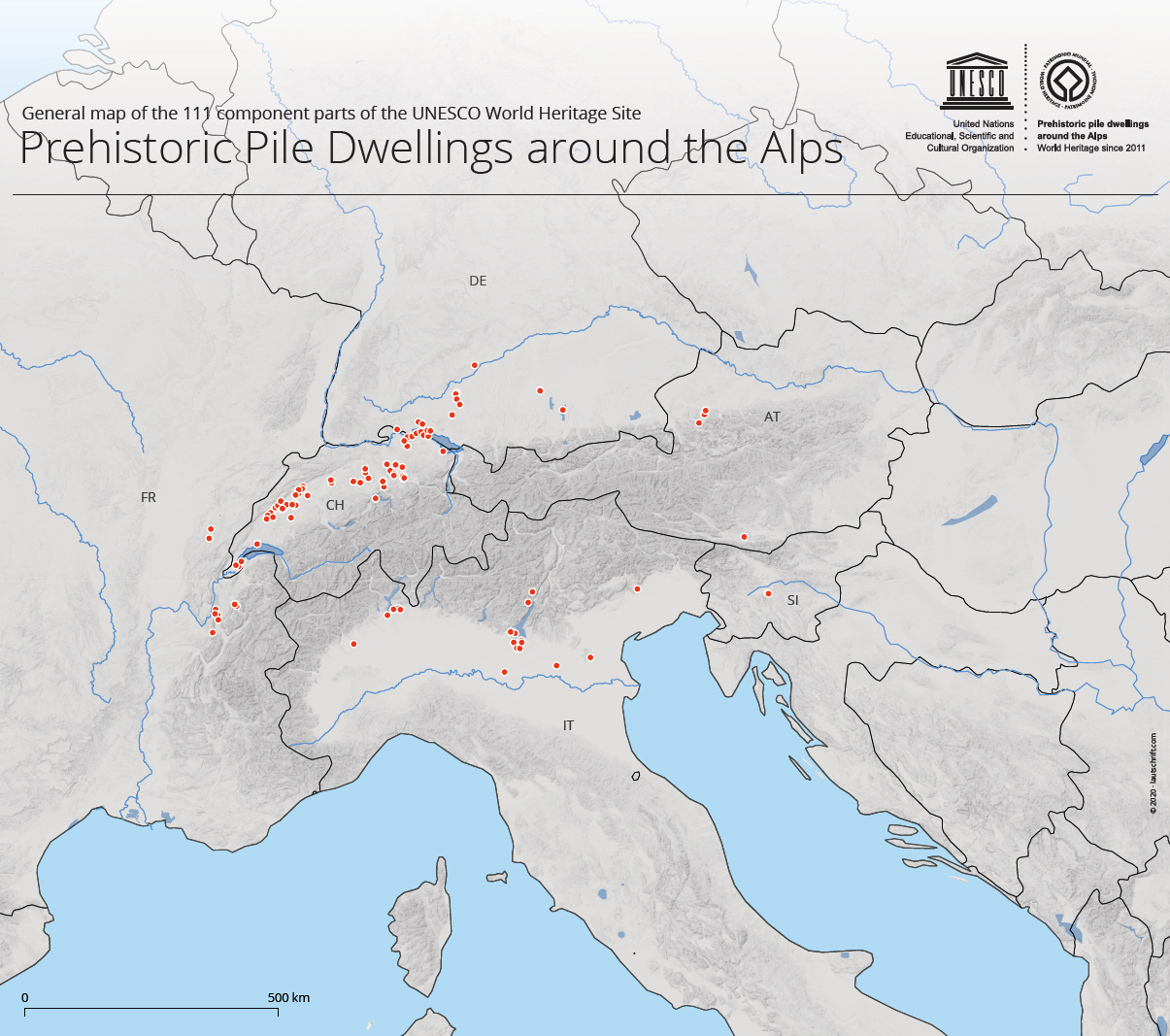

Bis heute wurden in sechs Ländern des Alpenbogens (Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und Slowenien) fast 1000 Pfahlbau-Fundstellen in Seen, Flüssen und Mooren dokumentiert. Am 27. Juni ist es zehn Jahre her, dass die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die Unesco, 111 der Stätten den Status des Weltkulturerbes verlieh.

Am 27. Juni ist es zehn Jahre her, seit die prähistorischen Pfahlbauten in den Alpenländern – darunter auch in der Schweiz – in die ListeExterner Link des Unesco-Welterbes aufgenommen wurden.

Im Jahr 2011 erhielten 111 der bedeutendsten Pfahlbau-Fundstätten in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und Slowenien das prestigeträchtige Welterbe-Label. 56 der ausgezeichneten Stätten befinden sich in der Schweiz.

Die Unesco bezeichnet die Gruppe der Pfahlbauten als «eine der wichtigsten Quellen für das Studium der frühen Agrargesellschaften in der Region».

Harte Arbeit

Die Unterwasser-Archäologie, die sich ab den 1960er-Jahren dank der Erfindung des Atemreglers entwickelt hat, ist heute eine etablierte Technik und ein wesentlicher Bestandteil der Erforschung von Seeufer-Siedlungen. Fortschritte in der Forschungstechnik haben zu weiteren Durchbrüchen geführt, aber die Arbeit kann hart sein.

«Es ist körperlich anstrengend, da man auch beim Tauchen im flachen Wasser viel Gewicht tragen muss», sagt Schärer. «Und wir sind zu jeder Jahreszeit im Einsatz. Das kann manchmal schwierig sein, besonders wenn es im Winter unter Null Grad ist oder den ganzen Tag regnet.»

Auch das Sehen unter Wasser kann eine Herausforderung sein. Um eine gute Sicht zu gewährleisten, verwenden die Taucherinnen und Taucher eine künstliche Strömung. Manchmal werden auch Saugrohre oder Druckluft eingesetzt, um Stellen freizulegen oder auszugraben.

Die Arbeit variiert von Ort zu Ort. Viel Zeit entfällt darauf, die Fundstellen zu dokumentieren und zu überwachen. Während früher ein Grossteil der Arbeit von Hand erledigt wurde, werden heute Hightech-Geräte wie Seitensicht-Sonare, Fächer-Echolote, Unterwasser-Digitalkameras und Drohnen eingesetzt.

Wenn die Stätten von Erosion bedroht sind, setzen die Forschenden andere Methoden ein, um die empfindlichen archäologischen Schichten zu schützen. Eine effektive Technik besteht darin, das Seebett und die Holzpfähle mit natürlichen Textilien wie Kokosfasern abzudecken, die mit Kies beschwert werden.

Verborgene Schätze

Konserviert unter Wasser, Sand und Schlamm haben die prähistorischen Vorfahren unschätzbare Hinweise auf ihr Leben hinterlassen, die dank den aussergewöhnlichen Bedingungen nach all der Zeit manchmal nahezu unversehrt geblieben sind.

Immer wieder finden Taucherinnen und Taucher einzigartige Objekte, darunter eines der ältesten Räder der Welt, Steinguttöpfe, Einbäume, Kleidung und sogar uraltes Brot und Kaugummi.

«Wir haben für die Unesco-Stätten einen Managementplan, wir suchen sie nicht komplett ab», sagt Regine Stapfer, stellvertretende Leiterin des Archäologischen Diensts des Kantons Bern. «Das Ziel ist, sie zu belassen und so weit wie möglich zu schützen. Wenn es aber Teile gibt, die stark erodiert sind, ist es am besten, dort eine Suche durchzuführen.»

An einem nahe gelegenen Standort bei Täuffelen ist die Erosion weit fortgeschritten. Schärer und sein Team graben die Stelle systematisch aus, zwei Taucher legen pro Tag etwa 15 Quadratmeter frei. Wenn die Sedimentschichten sehr dick sind, können sie jedoch pro Tag nur etwa einen Quadratmeter freilegen und untersuchen.

Jahrringe messen

Eine zentrale Frage der Archäologinnen und Archäologen dreht sich um das Alter der Siedlungen und der gefundenen Objekte. Das macht das Sammeln von Holzproben zu einer der wichtigsten Aufgaben der Taucher, denn mit der Dendrochronologie – der Datierung mit Hilfe der Jahrringe von Bäumen – können sie das Alter ziemlich genau einschätzen.

Auf der Seeplattform schneidet einer der Taucher Holzpfähle aus dem See in dicke runde Scheiben. Diese werden zur weiteren Analyse an die Kolleginnen und Kollegen im Dendrochronologie-Labor in Sutz-Lattrigen weitergegeben.

Die Baumring-Datierung hat nach Angaben von Forschenden in den letzten 30 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Dank der umfangreichen Sequenzierung von bestimmten Baumarten und detaillierten lokalen Referenzchronologien, die es den Fachleuten ermöglichen, weit in die Vergangenheit zu gehen, ist diese Methode heute extrem genau. So kann zum Beispiel die europäische Eiche 10’000 Jahre zurückverfolgt werden.

Auf den ersten Blick scheint die Datierung von Holz ein recht einfacher Prozess zu sein. Eine Probe wird vorbereitet, indem eine dünne oberste Schicht mit einer Rasierklinge entfernt wird. Danach wird Kreide aufgetragen, um die Ringe unter dem Mikroskop sichtbar zu machen. Erst dann kommt die Technik ins Spiel: Ein Computerprogramm stellt die Ringe grafisch in einem Diagramm dar und vergleicht die Abfolge mit Standardreferenzen.

Puzzleteile zusammensetzen

Dank der Dendrochronologie können Archäologen heute das genaue Jahr bestimmen, in dem ein bestimmter Baum gefällt wurde. Indem sie ihr Material mit Unterwasserfotos von Holzpfählen und anderen Funden abgleichen, können sich die Forschenden langsam ein Bild eines Dorfs machen, wie es besiedelt war und wie der lokale Wald genutzt wurde.

Doch das Zusammensetzen der Pfahlbau-Puzzles ist komplex. Oft existierten Siedlungen nur für relativ kurze Zeiträume, und nachfolgende Generationen siedelten oft Jahre später wieder an der gleichen Stelle am See.

«Manchmal hat man am Ende neun Dörfer übereinander», sagt Matthias Bolliger, Leiter des Dendrochronologie-Labors in Sutz-Lattrigen. Auf seinem Bildschirm sind Dutzende verschiedenfarbige Punkte – jeder steht für einen Unterwasserpfahl – in Form einer rechteckigen Siedlung angeordnet, die er untersucht.

«Plötzlich ist da etwas»

Ausgefeilte Forschungstechniken haben auch viel mehr darüber enthüllt, wie die Menschen in den Pfahlbau-Siedlungen der Schweiz um 4300 v.Chr. Ackerbau betrieben und Tiere hielten. Wir wissen auch mehr darüber, wie sie jagten und Wildpflanzen sammelten, wie sie Seen zum Fischen und als Transportwege nutzten und Wälder nachhaltig bewirtschafteten.

Stapfer weist darauf hin, dass diese Zivilisationen viel fortschrittlicher waren, als ihnen allgemein zugestanden wird. «Sie hatten eine wirklich gute Vorstellung davon, wie man verschiedene natürliche Materialien zur Herstellung von Kleidung und anderen Gegenständen verwenden konnte», sagt sie.

Neolithische Jäger benutzten Materialien wie Birkenrinde, um regenfeste Pfeilhüllen und andere Materialien herzustellen, nicht unähnlich wie wir im 20. Jahrhundert Gore-Tex erfunden haben. Stapfers Team fand in Sutz-Lattrigen einen Schuh aus Bastfasern, der aus dem Jahr 2700 v.Chr. stammt.

Aber noch gebe es viele Unbekannte, wenn es um den Alltag der Menschen gehe, die in den Pfahlbau-Siedlungen lebten, sagen die Archäologen. «Wir finden zwar Materialien, die sie benutzten, und Werkzeuge oder Schalen, aber wir haben sehr wenig Informationen über ihr Leben, wie sie organisiert waren, welche Glaubensvorstellungen sie hatten», sagt Schärer.

Manchmal stossen die Taucherinnen und Taucher auch auf Fischgräten oder Tierknochen, aber nur selten finden sie menschliche Überreste oder Gegenstände, die mit Bestattungen in Verbindung stehen könnten. «Es ist nicht klar, ob sie ihre Leute an einem anderen speziellen Ort begraben oder sie verbrannt und ihre Asche auf dem See verstreut haben», sagt Stapfer.

Gehe man von den jüngsten spektakulären Pfahlbau-Funden in der Schweiz im Thuner- und im VierwaldstätterseeExterner Link aus, gebe es unter den Wellen noch viel mehr zu entdecken, sagen Fachleute.

«Das sind Orte, die vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren schon einmal untersucht wurden», sagt Andreas Mäder, Leiter des Zürcher Dienstes für Unterwasserarchäologie. «Damals haben wir gesagt: ‹Da ist nichts›. Plötzlich ist da etwas. Das heisst einfach, dass das Seebett erodiert ist und neue Funde zu Tage gekommen sind.»

(Übertragung aus dem Englischen: Rita Emch)

(Übertragung aus dem Englischen: Rita Emch)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Aufregende Entdeckung mit sorgfältiger Rekonstruktion! Für mich könnte der Prototyp eines Bewohners dieser alten Pfahlbaudörfer im Tal Ötzi gewesen sein. Ein zäher Kämpfer mit Metallspuren im Haar, die auf die Nähe zur Kupferverhüttung hinweisen, und einer Mischkost mit Medikamenten."

"Obwohl eine einzige Mahlzeit nichts über die Ernährung eines ganzen Lebens aussagt, könnte eine fettreiche Ernährung Ötzi die Energie gegeben haben, die er zum Überleben in großen Höhen benötigte. Die letzte Mahlzeit des Mannes aus dem Eis enthielt Körner von Einkornweizen und Spuren einer Gattung giftiger Farne namens Bracken."

▪︎ Lizzie Wade (12.7.2018) Die 5300 Jahre alte gefrorene Mumie [Ötzi] hatte einen Magen voller tierischer Fette, Science.org, https://www.science.org/content/article/iceman-s-last-meal-was-high-fat-feast

Exciting discovery wth careful reconstruction! For me, a prototypical dweller of these ancient valley lake pile-villages might have been Ötzi. A tough fighter with metallic traces in his hair indicating copper smelting proximity and a mixed diet with medicines."

"Although one meal doesn't reveal a lifetime's diet, a high-fat diet may have given Ötzi the energy he needed to survive at high altitudes. The Iceman's last meal was balanced with grains from einkorn wheat and traces of a genus of toxic ferns called bracken."

▪︎ Lizzie Wade (12.7.2018) The 5300-year-old frozen mummy [Ötzi] had a stomach full of animal fat, Science.org, https://www.science.org/content/article/iceman-s-last-meal-was-high-fat-feast

Diskutieren Sie mit!