So kann die Schweiz den Fleischkonsum bis 2050 verringern

Fleisch dominiert die Schweizer Ernährung und Landwirtschaft. Doch das muss sich ändern, will die Schweiz ihre Klimaziele bis 2050 erreichen. Trends wie der steigende Geflügelkonsum bereiten Fachleuten Sorgen. Doch es gibt einen Ausweg.

Die meisten von uns haben schon oft gehört, dass wir weniger tierische Produkte essen sollen, vor allem Fleisch.

Wie ich Ihnen in dieser Serie erzählt habe, habe ich meine Ernährung vor zwei Jahren umgestellt und esse nur noch ein- bis zweimal im Monat Fleisch.

Ich war sehr überrascht, als sogar die Schweizer Regierung begann, eine fleischarme Ernährung zu fördern, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und die Klimaziele bis 2050 zu erreichen.

Und das in einem Land, das für seine staatlich subventionierte Kuhhaltung bekannt ist, in dem viele Bäuerinnen und Bauern im Parlament sitzen und die starke Tradition von Fleisch- und Milchprodukten in der Schweiz verteidigen.

In der Klimastrategie der SchweizExterner Link heisst es aber, der Fleischkonsum sei «immer noch zu hoch». Das ist richtig: Der Fleischkonsum in der Schweiz (mehr als 50 kg pro Person und Jahr) ist zwar geringer als in Frankreich, Spanien oder Deutschland, aber immer noch etwa doppelt so hoch wie der weltweite DurchschnittExterner Link.

Konkrete Massnahmen, um die Menschen davon zu überzeugen, weniger Fleisch und mehr pflanzliche Produkte zu konsumieren, enthalte das Bundespapier jedoch nicht, sagen Fachleute.

«Ohne den Einbezug der Konsumentinnen und Konsumenten bleibt die Strategie ein Stück Papier», sagt Michael Siegrist, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH).

Siegrist, der sich seit fast 20 Jahren mit dem Konsumverhalten beschäftigt, weiss, dass es für die Menschen sehr schwierig ist, ihre Essgewohnheiten freiwillig zu ändern. «Wenn die Leute keinen Anreiz sehen, tun sie es auch nicht», sagt er.

Alternativen sind schwierig zu finden

Fleischersatzprodukte zum Beispiel bleiben eine Nische: Nach einem anfänglichen Boom stagniert der Absatz, wie eine Umfrage von Coop Schweiz ergabExterner Link, einem der grössten Detailhändler des Landes.

Als Gründe für den KaufverzichtExterner Link nennen die Konsumentinnen und Konsumenten hohe Preise und gesundheitliche Bedenken gegenüber verarbeiteten Produkten.

Die Forscherin und Agronomin Priska Baur sieht in der Strategie der Regierung dennoch einen wichtigen Schritt nach vorn.

«Vor ein, zwei Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, von einer Reduktion des Fleischkonsums zu reden», sagt sie.

Baur, die das Forschungsprojekt Novanimal für eine gesunde, naturverträgliche Ernährung leitet, ist seit ihrer Jugend Vegetarierin.

Sie würde nur dann wieder Fleisch essen, wenn sie das Tier, das auf ihrem Teller landet, selbst töten würde. «Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet, ich wüsste, wie das geht… aber ich will das nicht», sagt sie.

Baur räumt ein, dass der Weg zur Reduktion des Fleischkonsums in der Schweiz steinig ist. Fleisch ist nicht nur nach wie vor ein zentraler Bestandteil der Schweizer Esskultur – man denke nur an Würste, Fondue Chinoise oder Zürcher Geschnetzeltes –, sondern dominiert auch die landwirtschaftliche Produktion des Landes.

Weniger Rind- und Schweinefleisch, mehr Poulet in Schweizer Gerichten

In der Schweiz dominieren Fleisch- und Milchprodukte die Landwirtschaft, die für mehr als 15% der Treibhausgasemissionen des Landes verantwortlichExterner Link ist.

Um diese Emissionen zu reduzieren, müsse auch die Zahl der Nutztiere reduziert werden, was in der Strategie der Regierung nicht explizit erwähnt werde, so Baur.

Insgesamt sieht die Agrarwissenschaftlerin keine grossen Veränderungen. Die Fleischproduktion zum Beispiel steige seit den 1960er-Jahren, ebenso der Fleischkonsum, «auch wenn uns die Politik etwas anderes weismachen will», sagt sie.

Der Agrarbericht 2023 des BundesExterner Link zeigt, dass die Menschen zwar weniger Rind- und Schweinefleisch essen, dafür aber immer mehr Geflügelfleisch.

Das ist ein weltweiter Trend: Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat sich der Geflügelkonsum in den letzten 60 Jahren verdreifachtExterner Link.

Die Menschen glauben, dass es besser ist, Pouletfleisch zu essen als andere Fleischsorten, weil es als gesünder und weniger umweltschädlich gilt. Im Gegensatz zu Kühen stossen Hühner kein Methan aus.

Andererseits grasen Hühner nicht auf der Weide und sind deshalb vollständig von Futtermitteln abhängig, vor allem von Soja, das billig aus dem Ausland importiert wird.

Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist auch der generell tiefere Preis von Geflügelfleisch attraktiv. «Poulets ersetzen andere Fleischsorten», sagt Baur.

Die Schweiz, ein Land der Hühner

Wenn es um die Zahl der Nutztiere in der Schweiz geht, lässt sich Baur nicht von Äusserlichkeiten täuschen.

Sie hält die Statistik des Bundes für irreführend und intransparent, vor allem weil «auf einen Tag und nicht auf ein ganzes Jahr gerechnet wird. Das berücksichtigt nicht, dass Hühner ein sehr kurzes Leben haben», sagt sie. In der Massentierhaltung werden diese bereits nach etwa einem Monat geschlachtet.

Baur rechnete auf ein Jahr statt auf einen Tag und stellte fest, dass die Zahl der Nutztiere in der Schweiz im Jahr 2022 bei über 96 Millionen liegen wird, davon 94% Geflügel.

Diese Zahl liegt deutlich über den 16,6 Millionen Tieren, die das Bundesamt für Statistik und AgristatExterner Link für dasselbe Jahr angeben.

Die Zahl der Geflügelschlachtungen in der Schweiz, die laut Proviande 2022 bei rund 80 MillionenExterner Link lag, bestätigt Baurs Berechnungen.

Das bedeutet, dass auf jede Einwohnerin und jeden Einwohner der Schweiz mehr als zehn Hühner kommen. Und dies, ohne dabei die grosse Menge an importiertem Geflügelfleisch zu berücksichtigen.

Zwei Drittel weniger Fleisch, und Kühe auf der Weide

Aber ist die Schweiz nicht eher bekannt für ihre Kühe, die auf schönen Bergwiesen grasen? Ja, und das sei der Weg zu einer ökologischeren Landwirtschaft, sagt Matthias Meier, Professor für nachhaltige Ernährungssysteme an der Berner Fachhochschule.

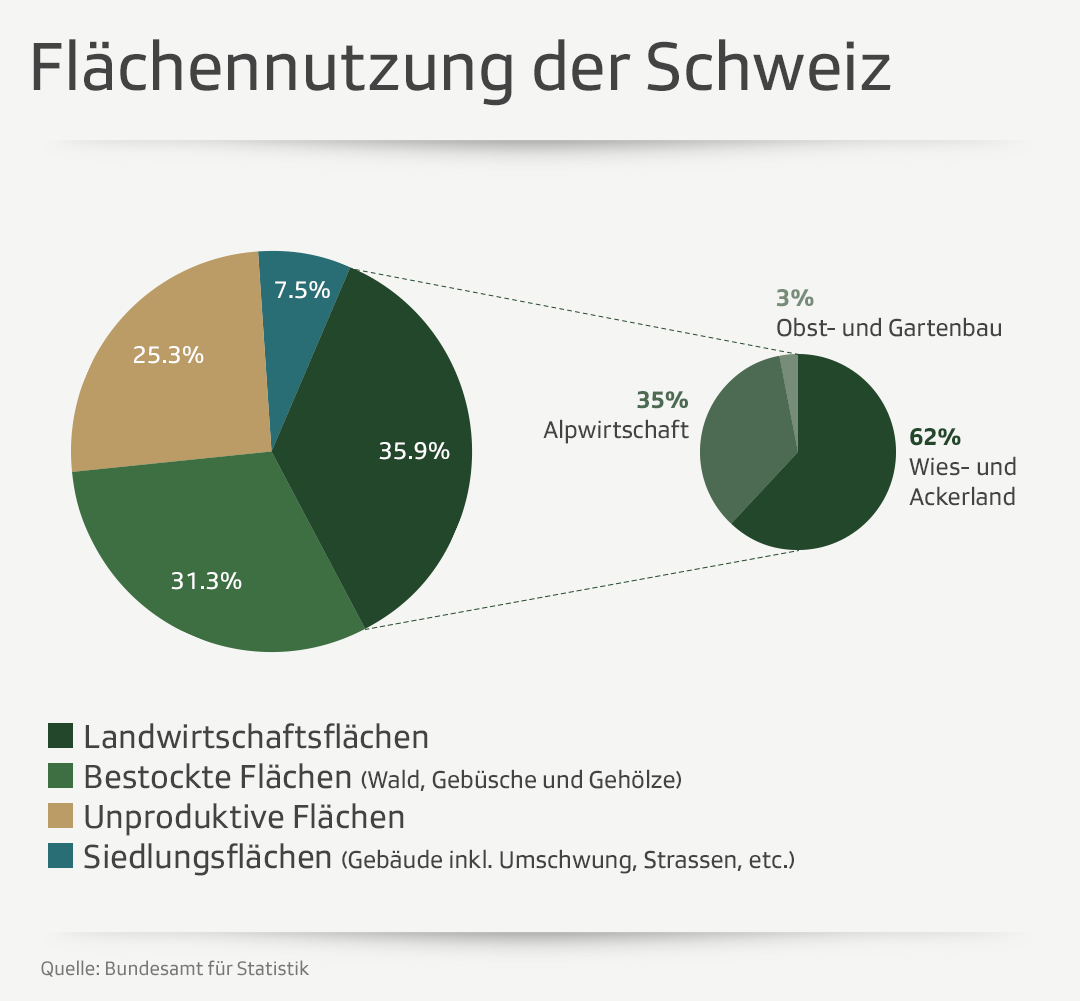

Über 60% der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz bestehen aus Dauergrünland, das nicht für den Ackerbau genutzt werden kann.

Deshalb sei die Nutzung als Weide für Rinder und Schafe die einzige Möglichkeit, sie rentabel zu machen. «Wir brauchen Wiederkäuer. Das Problem ist aber, dass wir heute zu viele Tiere haben und zu intensiv produzieren», sagt Meier.

Meier plädiert dafür, dass die Schweiz ihre Kühe künftig nur noch mit Gras füttert. So müssten keine Futtermittel mehr importiert werden, und ein Grossteil der für Futtermittel genutzten Ackerflächen könnte für den Anbau von Pflanzen für den menschlichen Verzehr genutzt werden.

Ein Modell, mit dem Deutschland, Schweden, Italien und einige Schweizer Betriebe bereits experimentierenExterner Link. Auch die Schweizer Regierung erwähnt es in ihrer Strategie.

Dies würde bedeuten, dass die Kühe weniger Milch und Fleisch bieten, da sie nicht mehr mit Kraftfutter (hauptsächlich Soja- und Getreideproteine) überfüttert werden, um sie zu mästen.

Dann würden wir laut Meier zwar zwei Drittel weniger Fleisch essen, dieses dafür aber nachhaltiger produzieren und abwechslungsreicher essen.

«Wir müssen nicht ganz auf Fleisch und Milch verzichten, denn sie sind wertvolle Eiweisslieferanten», sagt er. Obwohl er sich selbst als «Teilzeit-Veganer» bezeichnet, gehört er zu jenen, die nicht glauben, dass Veganismus die Lösung ist.

In der Schweiz wie auch weltweit sind die Anbauflächen zu begrenzt, und es ist schwieriger, mit einer pflanzlichen Ernährung alle notwendigen Mikro- und Makronährstoffe aufzunehmen.

Die Abwechslung machts aus

Ein Teil von mir ist erleichtert. Auch ich kann «Teilzeit-Veganerin» sein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben: Die Menge macht’s.

Doch ob wir wollen oder nicht: Eines Tages werden wir gezwungen sein, unsere Essgewohnheiten zu ändern, sagt Meier, denn die Ressourcen und Rohstoffe für die heutige Produktion von Fleisch und anderen tierischen Produkten gehen zur Neige.

«Der Klimawandel wird uns keine andere Wahl lassen.»

Editiert von Sabrina Weiss und Veronica DeVore, Übertragung aus dem Italienischen: Christian Raaflaub

Datenerhebung unter Mitwirkung von Priska Baur

Mehr

Newsletter

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch