La sorprendente scoperta di uno semisconosciuto

Artista e intellettuale sospeso tra Svizzera e Italia, Federico Pfister, in arte De Pistoris, nato nel 1898 a Napoli in un’agiata famiglia di commercianti svizzeri originari di Sciaffusa, è al centro di una mostra al Museo Vela di Ligornetto (Ticino).

Difficile, davvero, stare dietro a Federico Pfister il cui itinerario, incredibilmente ricco, è condensato nella monografia curata dalla direttrice del Museo Vela, Gianna A. Mina. Umanista, intellettuale, pittore, filosofo, archeologo, architetto, storico dell’arte: i suoi talenti si intrecciano fitti nella trama di una vita decisamente fuori dal comune, eppure così poco conosciuta tanto da essere quasi dimenticata.

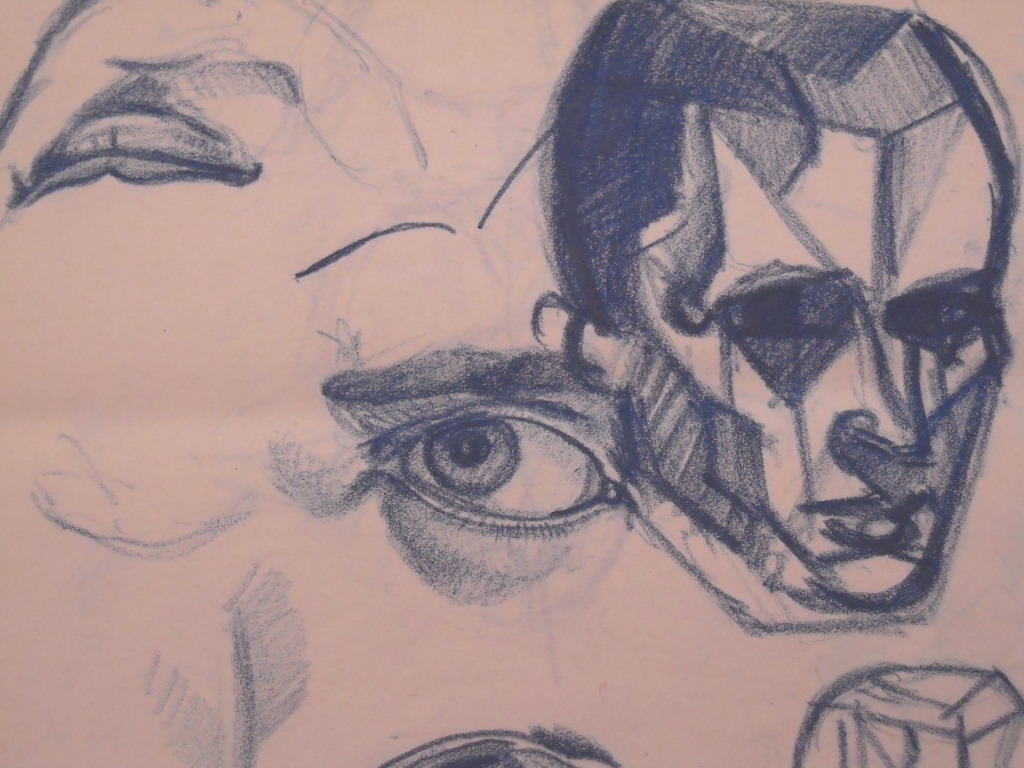

Al Museo Vela, dunque, il merito di colmare questa lacuna. La mostra presenta per la prima volta il percorso pittorico dell’artista attraverso oltre centoventi lavori tra disegni, taccuini, acquarelli, dipinti a olio e tele preparatorie per un ciclo di affreschi mai realizzato. Parte dell’universo di Pfister – che attende di essere esplorato dai visitatori fino al 12 dicembre – è dunque tutti lì, al primo piano del Museo.

La visita è un’immersione in un universo di colori: quelli intensi e vivaci delle tele dipinte dopo il viaggio in Egitto, quelli caldi dei ritratti. E’ l’incontro di un artista e di un disegnatore dal tratto deciso e sicuro, nato a Napoli, dove frequenta la Scuola Svizzera prima di spiccare il volo verso altri lidi.

Futurista e intellettuale tra Svizzera e Italia

«Intelletto agilissimo, indole combattiva e aperta, uomo ingegnoso dall’eccezionale ricchezza, uomo favorito da straordinarie doti intellettuali, personalità determinata». Sono solo alcune delle descrizioni che costellano le pagine della preziosa e utilissima monografia (“Federico Pfister/De Pistoris (1898-1975) – Futurista e intellettuale tra Svizzera e Italia”) – che accompagna l’espozione dedicata a Pfister.

Di natura schiva e riservata, come fa notare il figlio Andrea, Federico Pfister è una personalità poliedrica che attraversa quasi tutto il Novecento a cavallo tra italianità ed elveticità e che rappresenta l’autentica rivelazione dell’anno dedicato al Futurismo (2009), cui Pfister si lega negli anni Venti, all’inizio del suo percorso artistico.

Si avvicina al movimento futurista con lo pseudonimo di De Pistoris nel 1917 e ben presto diventa, con Enrico Prampolini, un grande esponente dell’arte futuristica meccanica. Eppure, fa notare il critico Enrico Crispolti, De Pistoris è stato il grande assente della mostra in omaggio al Futurismo organizzata l’anno scorso a Palazzo Reale a Milano.

«Tutto da rifare, o meglio da ridire, su Pfister pittore, in questa occasione e non solo in quanto futurista (il maggiore, ma anche il meno noto, svizzero)» sottolinea Crispolti. Tra i massimi studiosi di arte futurista, egli individua in De Pistoris «il quarto uomo nell’arte meccanica futruista».

La mostra di Ligornetto, dunque, si presenta anche come una paziente e documentata ricostruzione filologica di un artista che coltiva diverse modalità espressive. Senza mai perdere di vista le necessità del soggetto come elemento centrale della rappresentazione pittorica, Pfister alterna fasi più naturalistiche a periodi in cui privilegia la scomposizione della forma umana e del paesaggio a favore dell’astrazione.

Il contributo di svizzero al suo paese di adozione

Lo svizzero Federico Pfister è attivo in Italia, in momenti anche difficili, non solo come artista, ma come uomo di cultura a tutto tondo, contribuendo alla crescita del Belpaese in ambito scientifico. Grazie alla sua rete di conoscenze, al suo spessore culturale, e forse anche alla sua cittadinanza elvetica (neutrale, dunque, durante la seconda guerra mondiale), il suo apporto alla patria di adozione è particolarmente efficace nella ricostruzione post-bellica.

Vi contribuisce sia in qualità di commissario della Biblioteca Archeologica “ex Germanica” di Roma (per conto dell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell’arte in Roma), sia come segretario generale dell’AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica), ruoli nei quali si adopera con successo al recupero di un prezioso patrimonio librario trafugato dalla capitale durante il conflitto.

Scrive in proposito la direttrice del museo: «Lui cittadino svizzero, originario di una città, Sciaffusa, anch’essa colpita dai bombardamenti, non si rassegnava all’idea che il mondo degli studiosi italiani – di cui si sentiva parte integrante – non considerasse lo statuto internazionale dell’istituto come unica garanzia per il futuro di questi tesori».

Umanista e ricercatore intransigente

Tra le sue molteplici attività, Federico Pfister dedica molta attenzione anche alla storia dell’arte, non solo in qualità di autore di saggi sulla Scuola di Posillipo e su Vincenzo Camuccini, ma soprattutto come traduttore de Il bello nell’arte di J. J. Winckelmann e del Cicerone di J. Burckhardt, quest’ultimo insieme all’amico e collega archeologo Paolino Mingazzini.

In queste pagine illustra concetti importanti anche per il proprio approccio alla conoscenza in campo umanistico, come spiega Gianna A. Mina: «La legittimità di unire l’analisi scientifica a una visione soggettiva senza temere che quest’ultima mini il rigore analitico di una ricerca; la necessità di considerare la propria sensibilità come guida preziosa e sufficiente; l’opportunità di esaminare un’epoca nella sua globalità per coglierne la vera portata».

Per Federico Pfister la ricerca di un equilibrio tra scientificità e umanità, tra conoscenza ed emozione, tra astrazione e figurazione, diventa irrinunciabile. E questo approccio ben rispecchia il suo amore per la filosofia. Sarà l’altro suo amore, la pittura, ad occuparlo negli ultimi anni della sua vita. Sono più di venti i quadri di grandi dimensioni che egli completa malgrado il peggioramento delle sue condizioni di salute.

A 35 anni dalla morte, Federico Pfister/De Pistoris rivive al Museo Vela. Quasi una seconda nascita che gli rende, in fondo, giustizia.

Nato nel 1898 a Napoli, in un milieu cosmopolita e agiato, rimasto orfano in tenera età, Federico Pfister studia storia dell’arte con Heinrich Wölfflin a Monaco di Baviera, e in seguito si laurea in archeologia a Firenze.

Negli anni ’30 lavora come architetto a Roma, mentre nei decenni successivi traduce e commenta importanti testi di storia dell’arte.

Laureatosi in archeologia a Firenze (1941), Pfister è attivo come archeologo – in collaborazione con l’illustre collega Paolino Mingazzini già a partire dagli anni ’30, in scavi nella zona di Sorrento e in Campania; insieme i due pubblicano gli scavi delle ville romane di Sorrento (1946).

Pfister manifesta inoltre una particolare propensione per lo studio della filosofia, che diventa suo principale campo di ricerca, al quale contribuisce con i testi Il metodo della scienza (1948) e I fondamenti del divenire (1973).

Tale è il suo riconoscimento in questo settore, che Giovanni Gentile gli offre la cattedra di Filosofia all’Università di Napoli, a cui dovette rinunciare in quanto cittadino straniero.

Malato di cancro, muore Roma nel 1975, assistito dai suoi famigliari.

Ligornetto

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.