Si è fatta strada nel jazz a suon di jodel, ora vuole farsi conoscere anche in Svizzera

Gabriela Martina ha imparato a cantare da bambina, nel cuore delle campagne svizzere, per poi affinare le sue doti canore all'estero. Nonostante il plauso ottenuto negli Stati Uniti e ora anche nei Paesi Bassi, nel suo Paese natale rimane pressoché ignorata.

Il recente video musicale di Gabriela Martina, This Country – That CountryCollegamento esterno, ricorda le scene iniziali di una versione aggiornata di Heidi, la leggendaria serie animata svizzera ambientata tra idilliaci pascoli alpini. Nel video, tuttavia, il paesaggio montano visibile dietro il verde dei prati non è un disegno: Gabriela Martina è cresciuta in una fattoria poco fuori dalla città di Lucerna, nella Svizzera centrale, nel cuore delle campagne svizzere.

La cantante e compositrice ha poi trapiantato le sue radici a Boston, dove si è iscritta al prestigioso Berklee College of Music e ha iniziato a combinare le tradizioni del suo Paese natale – in particolare lo jodel – con la musica sperimentale e il jazz.

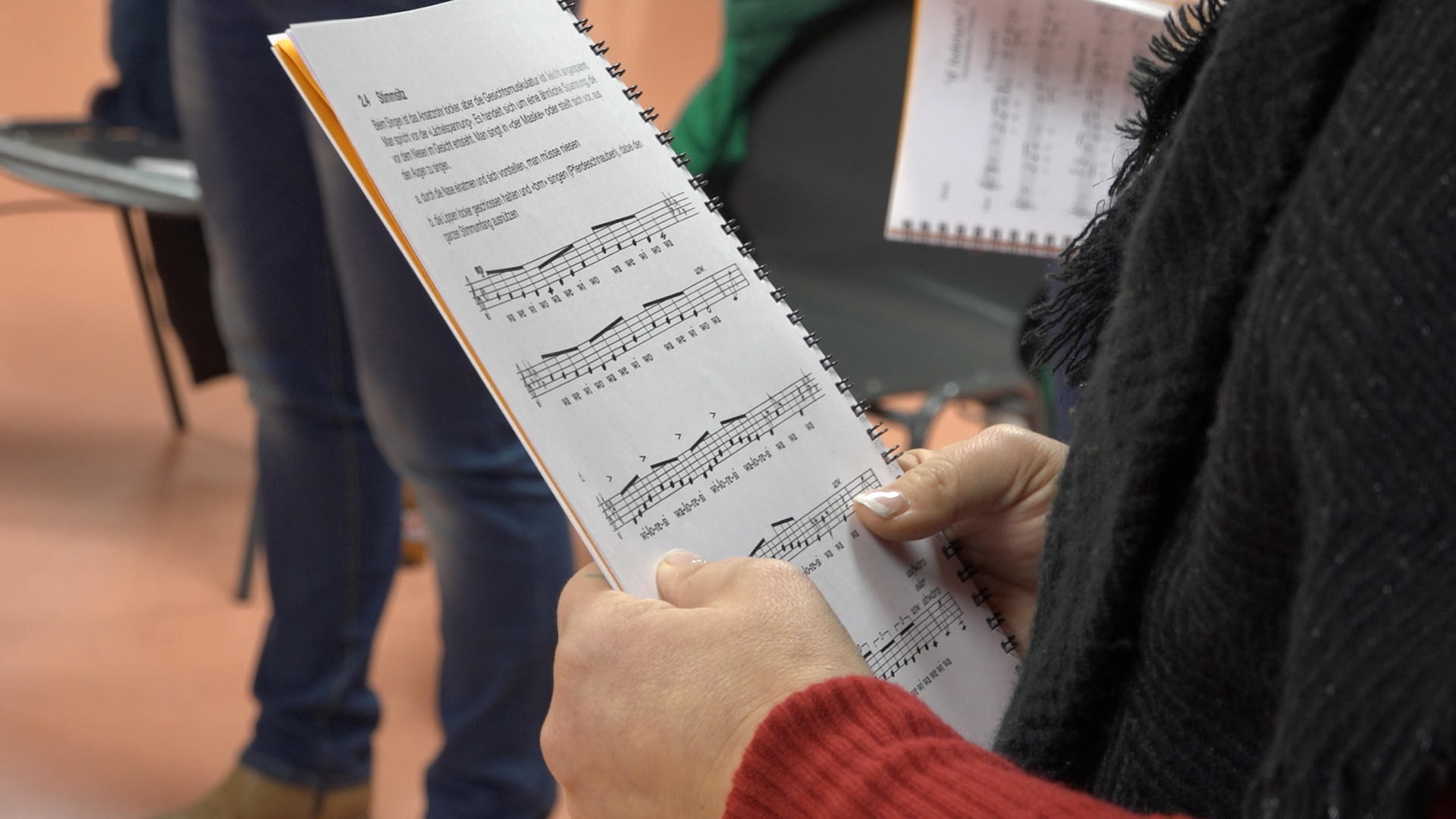

Dopo 13 anni negli Stati Uniti, con diversi premi e recensioni incoraggianti sulla stampa di settore, Gabriela Martina ha deciso di tornare in Europa con il marito: prima in Svizzera, durante la pandemia da Covid-19, e ora ad Amsterdam. Se da un lato la pandemia ha ritardato l’uscita del suo secondo album, Homage to Grämlis, dall’altro l’ha spinta ad affinare ulteriormente il suo talento nello jodel all’Università di Lucerna, sotto la guida della cantante Nadja Räss, e a comporre molti dei brani del suo ultimo album, States, la cui uscita è prevista per la primavera del 2024.

Gabriela Martina, però, non sembra volersi fermare qui. Accompagnata da una band di ex colleghi del Berklee, a breve inizierà a registrare nuovi brani per un quarto album. Molti pezzi sono stati composti per un progetto poi accantonato, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei matrimoni infantili.

“Nel frattempo ho composto dieci nuovi brani sui temi della femminilità, della sessualità e dell’empowerment”, afferma a SWI swissinfo.ch nel corso di un’intervista telefonica da Amsterdam.

SWI swissinfo.ch: Dopo più di un decennio trascorso negli Stati Uniti, oggi ha scelto di vivere ad Amsterdam. Perché proprio i Paesi Bassi?

Gabriela Martina: Mio marito è finlandese, io svizzera. Siamo andati via dagli Stati Uniti in un periodo di grande incertezza: da un lato c’era la pandemia da Covid-19, dall’altro le tante tensioni politiche. Il tutto a fronte di un sistema sanitario molto carente.

Senza contare che io avevo perso tutta la mia attività e l’agenzia di booking Red Velvet Sounds, e che il tour per promuovere Homage to Grämlis era andato in perdita.

Così abbiamo deciso di tornare in Europa. Avremmo potuto scegliere la Svizzera o la Finlandia, ma in entrambi i Paesi uno dei due avrebbe dovuto ricominciare da zero; quindi abbiamo optato per un luogo neutrale. Amsterdam è una città davvero multiculturale, con molti locali in cui suonare.

Che formazione musicale ha seguito e come si è avvicinata allo jodel?

Lo jodel è un’eredità dei miei genitori e del mio ambiente familiare. A casa, il sabato e la domenica pomeriggio, ci mettevamo tutti a suonare: mia madre al piano, qualcuno alla fisarmonica, i miei fratelli e sorelle su altri strumenti, tutti che ballavano in cerchio… Io ho suonato il violino per otto anni, ho frequentato diversi cori e ho iniziato le lezioni di canto a 15 anni.

I membri della sua famiglia sono professionisti del settore?

Mia madre faceva parte del coro della chiesa, cantava da solista e prendeva lezioni di musica. Mio padre, invece, da 50 anni fa parte di un club di jodel a prevalenza maschile, con 20-30 uomini e solo due o tre donne. Il gruppo si esibisce nelle “feste di jodel” in chiesa o in occasione di eventi locali come matrimoni o funerali. Con lo jodel ci siamo esibiti anche come famiglia: ho due sorelle e un fratello più piccolo, con cui ho cantato diverse volte in pubblico.

Come è arrivata a fare carriera come musicista?

Ho cominciato a scuola, a Lucerna. Una volta, a 17 anni, ho cantato La ragazza di Ipanema e la reazione del pubblico mi ha davvero commossa. La gente sembrava reagire in sintonia con la mia voce. In quel momento ho capito che forse avrei dovuto prendere il canto più seriamente.

Un paio di anni fa, abbiamo pubblicato un servizio sul corso di laurea sullo jodel dell’Università di Lucerna. Lo conosce?

Certo! Ho seguito il loro corso di Jazz Voice tra il 2005 e il 2008 e ci sono tornata al mio rientro in Svizzera nel 2020, poco dopo l’inizio della pandemia, perché mio padre era molto malato. Avevo bisogno di qualcosa da fare. A causa del Covid ho perso la mia attività e le mie tournée sono state cancellate, così come ogni concerto da quel momento in poi. Nel tentativo di preservare la mia salute mentale, ho fatto domanda per il programma di certificazioneCollegamento esterno. Finalmente ho potuto studiare lo jodel a livello professionale.

Un tempo lo jodel veniva tramandato di generazione in generazione, in modo informale. La tradizione sta cambiando?

Direi di sì. Oggi ci sono studenti e studentesse che arrivano da tutto il mondo per studiarlo. All’ultima festa di jodel a cui ho partecipato, c’era un cantante della Corea del Sud. Persone così vengono ascoltate con un orecchio molto diverso, ma è tutta una questione di accettazione, rispetto e ammirazione per l’impegno che ci mettono. Personalmente lo trovo meraviglioso.

Il mix culturale?

Sì. Sarebbe come se io andassi in Brasile a imparare la lingua locale e ad approfondire la musica brasiliana. Non la conosco minimamente e so che mi ci vorrebbero anni, se non una vita intera. Perché non è solo la musica: è il cibo, la lingua, il modo di ballare, dormire, parlare.

Lo jodel non è solo svizzero. Fa parte della cultura svizzera, certo, ma lo si trova anche in Austria e in Germania. In Lapponia i Sami hanno il loro joik, mentre in Svezia c’è il kulning. Esiste una forma di jodel anche tra i pigmei dell’Africa occidentale. E se poi si va in India… Ho appena incontrato un indiano, qui ad Amsterdam, che mi ha detto: “Ah, ma lo facciamo anche noi. Non sapevo che in Svizzera praticaste lo jodel” (ride).

Si può dire che stiamo assistendo alla nascita di uno jodel moderno?

Certo, ma se davvero esiste un modo moderno di fare jodel, ci sono tantissimi artisti che lo sfruttano. Nadja Räss ha un approccio molto attuale, così come Simone Felber ed Erika Stucky, per citare alcuni nomi svizzeri. Purtroppo, non ho una gran familiarità con la scena musicale locale.

A quale musica si ispira quando compone?

Dipende sempre dal concetto di fondo. In Homage to Grämlis, per esempio, volevo rendere omaggio alla mia infanzia, ai miei genitori, ai miei fratelli e sorelle, alla terra in cui sono cresciuta, per cui sapevo che avrei dovuto inserire lo jodel da qualche parte.

In realtà, ho riscoperto questa forma di canto dopo parecchi anni, credo nel 2016. Ero a Boston, ho cantato lo jodel a un evento e sono scoppiata a piangere. In quel momento ho capito che mi commuoveva profondamente e che avrei dovuto approfondirne l’arte. Non potevo far finta di niente. Da lì ho iniziato a comporre brani su Grämlis, la fattoria di famiglia. I miei genitori avevano deciso di lasciarla nel 2018, per cui è stato anche un modo per ringraziarli del loro contributo alla comunità locale.

Ha vissuto negli Stati Uniti per 13 anni e ora abita nei Paesi Bassi. In che misura riesce a mantenere vivo il dialogo con la Svizzera? La distanza ha cambiato il rapporto con il suo paese?

Una cosa che in cui dovrei impegnarmi di più è votare, perché la politica mi interessa molto, ma per qualche motivo faccio davvero fatica a rispettare le scadenze. Ricevo la Gazzetta Svizzera [la rivista per le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero, ndr] e so che il voto online è ancora molto complesso. Ma mantengo sempre un contatto con la Svizzera, indipendentemente da dove vivo.

A Boston conoscevo tutte le organizzazioni elvetiche (Swissnex, Friends of Switzerland, Swisslink, ecc.) e ho cantato l’inno nazionale svizzero in occasione di un grande evento a New York, quando il regista Daniele Finzi Pasca è venuto a farci visita, poco prima dello scoppio della pandemia.

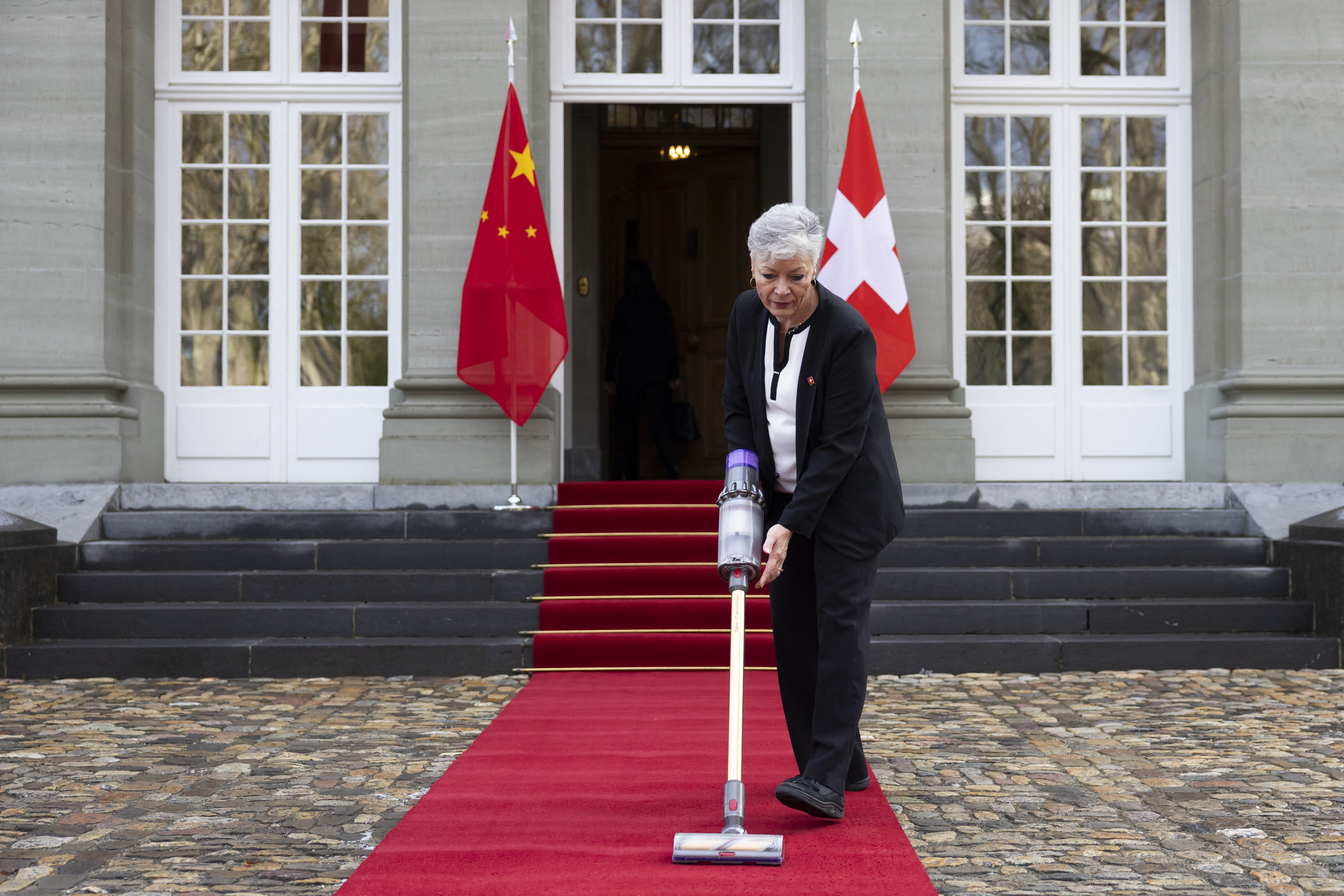

Nei Paesi Bassi sono in contatto con l’ambasciata svizzera e, quando mi chiedono di tenere un concerto o di cantare lo jodel o altro, sono felice di partecipare. Ironia della sorte, invece, trovo molto più difficile organizzare concerti in territorio elvetico.

Come mai?

Forse perché lì non mi sono ancora fatta un nome. È piuttosto frustrante.

Molti artisti e artiste svizzeri si lamentano che bisogna avere un grande successo all’estero per riuscire a farsi “scoprire” in Svizzera.

Sì, mi chiedo solo quando succederà a me. I musicisti con cui suono sono grandi nomi, con curriculum e background incredibili, e mi piacerebbe farli conoscere nel mio Paese. So che il pubblico li apprezzerebbe, ma se non riesco a esibirmi in Svizzera, la gente non conoscerà mai il mio nome e la mia musica, e il ciclo continuerà a ripetersi. Tutti dovrebbero avere almeno un’occasione!

A cura di Virginie Mangin/dos

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.