チューリヒ大の公共社会研究機構(FÖG)は、スイス国内の主要メディアに取り上げられたテーマを網羅。このデータから、過去どのようなテーマが最も動いたかを知ることができる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

チューリヒ大の公共社会研究機構(FÖG)は、スイス国内の主要メディアに取り上げられたテーマを網羅。このデータから、過去どのようなテーマが最も動いたかを知ることができる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

HIV感染者の治療ができるようになったとはいえ、いまだに患者は多くの薬を飲む必要がある。しかも薬は一人ひとりの病状によって異なる。手助けになるのが有能なアルゴリズムの存在だ。写真は、細胞核にぶつからないよう遺伝子を動かすゲームを楽しむ女の子(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

HIV感染者の治療ができるようになったとはいえ、いまだに患者は多くの薬を飲む必要がある。しかも薬は一人ひとりの病状によって異なる。手助けになるのが有能なアルゴリズムの存在だ。写真は、細胞核にぶつからないよう遺伝子を動かすゲームを楽しむ女の子(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

言語データを大規模に集積したコーポラ(コーパス)は宝の山だ。「私たちの言語はどう変化してきたのか?」「子どもたちはどのように言語を習得するのか?」「言語は時代とともに劣化しているのか?」などの疑問解明に役立つ(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

言語データを大規模に集積したコーポラ(コーパス)は宝の山だ。「私たちの言語はどう変化してきたのか?」「子どもたちはどのように言語を習得するのか?」「言語は時代とともに劣化しているのか?」などの疑問解明に役立つ(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

ヒトのゲノムはこの約10年間でほぼ100%解明された。ゲノムの仕組みをさらに究明するため、科学者たちは「規則の地図」と呼ばれるものを使って、遺伝子がどんなときに動き、あるいは止まるのか、またどんな場合に異常な遺伝子が生まれるのかを調べている。このイベントでは、自分の細胞を実際に観察することができる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

ヒトのゲノムはこの約10年間でほぼ100%解明された。ゲノムの仕組みをさらに究明するため、科学者たちは「規則の地図」と呼ばれるものを使って、遺伝子がどんなときに動き、あるいは止まるのか、またどんな場合に異常な遺伝子が生まれるのかを調べている。このイベントでは、自分の細胞を実際に観察することができる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

患者一人ひとりの遺伝子特性に基づいてカスタマイズした治療法は、がん治療に新しい道筋を生み出している。細胞の変異に応じた薬を処方することで治癒率を上げ、副作用を抑える。写真は、ゲームで自分だけのDNAを組み立てる男の子(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

患者一人ひとりの遺伝子特性に基づいてカスタマイズした治療法は、がん治療に新しい道筋を生み出している。細胞の変異に応じた薬を処方することで治癒率を上げ、副作用を抑える。写真は、ゲームで自分だけのDNAを組み立てる男の子(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

音と煙だけじゃない。化学の実験ショーをエンターテインメント性の高い演出で盛り上げた(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

音と煙だけじゃない。化学の実験ショーをエンターテインメント性の高い演出で盛り上げた(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

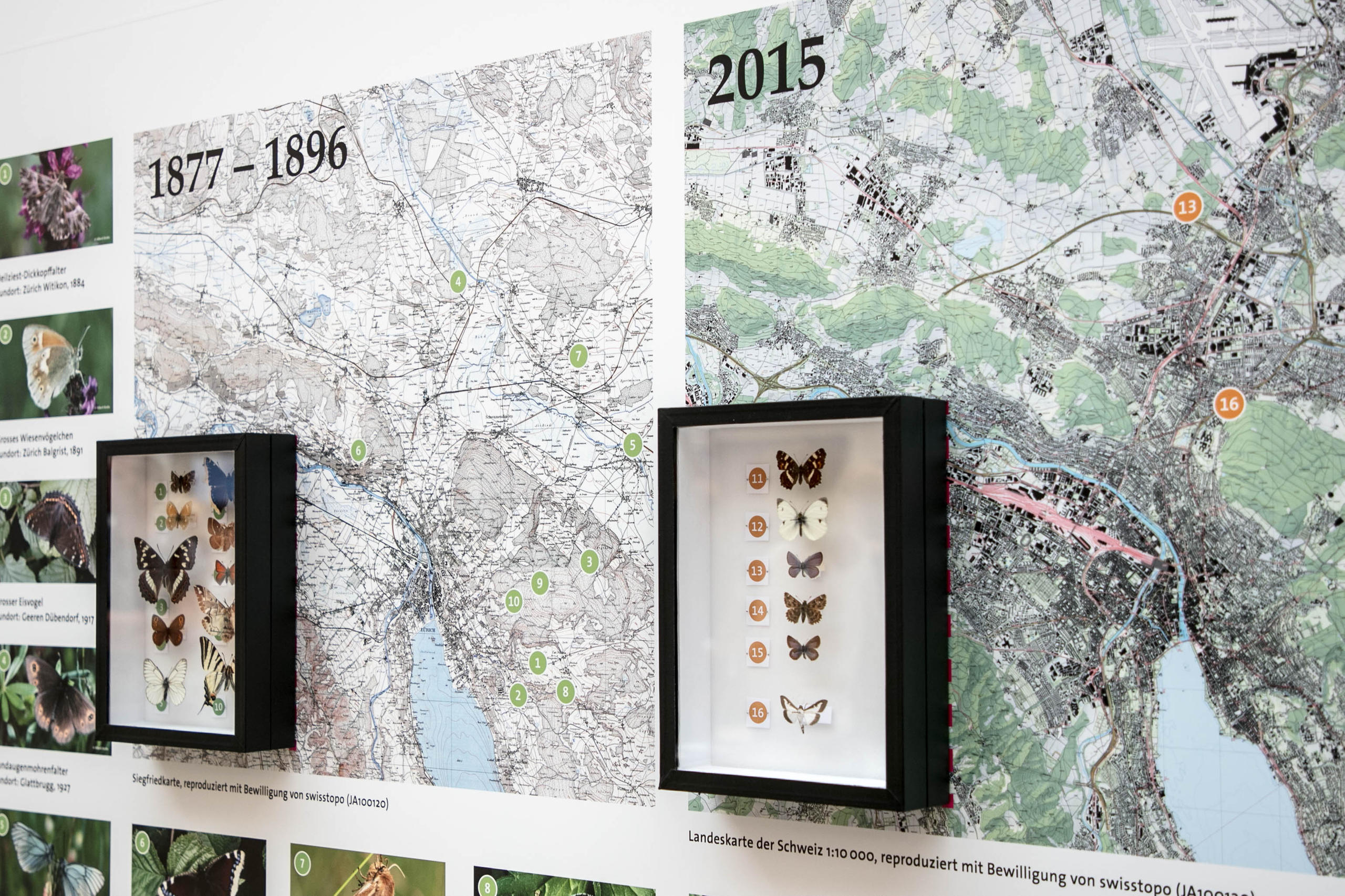

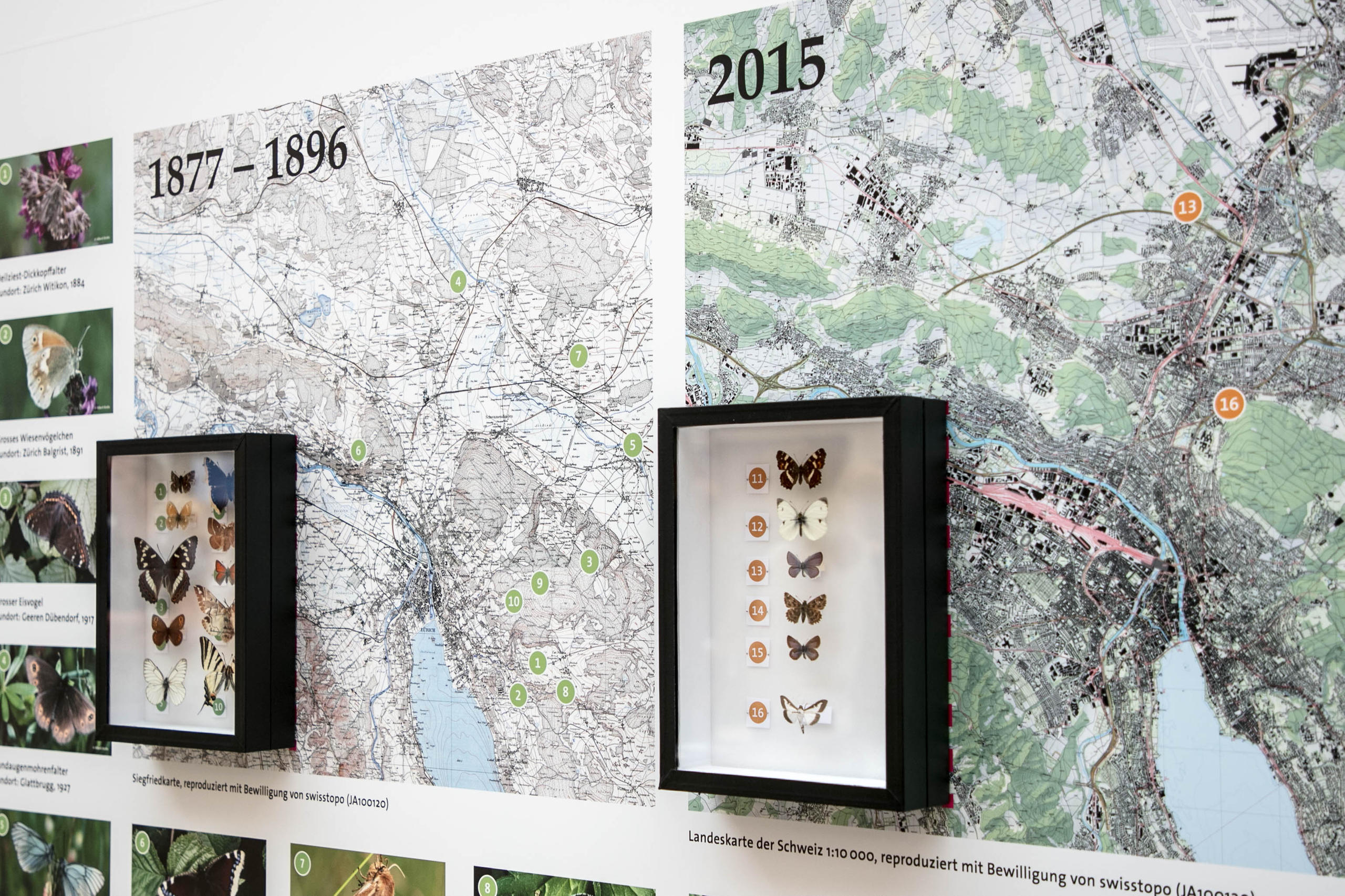

最近の研究は以前にまして歴史的な資産を重要視するようになった。チューリヒ地域のApollofalter(チョウの一種)の分布はどのように変化したのだろうか?(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

最近の研究は以前にまして歴史的な資産を重要視するようになった。チューリヒ地域のApollofalter(チョウの一種)の分布はどのように変化したのだろうか?(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

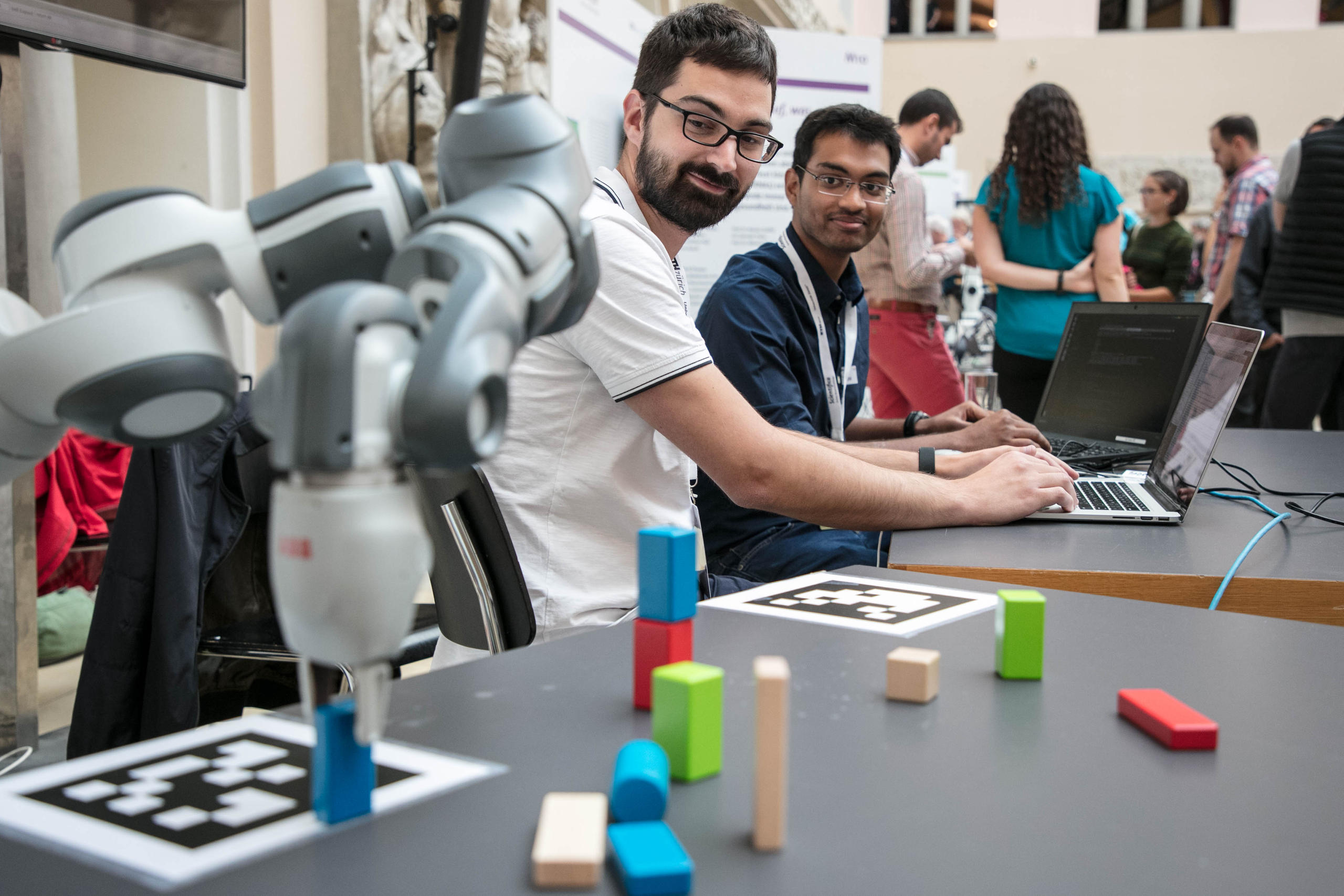

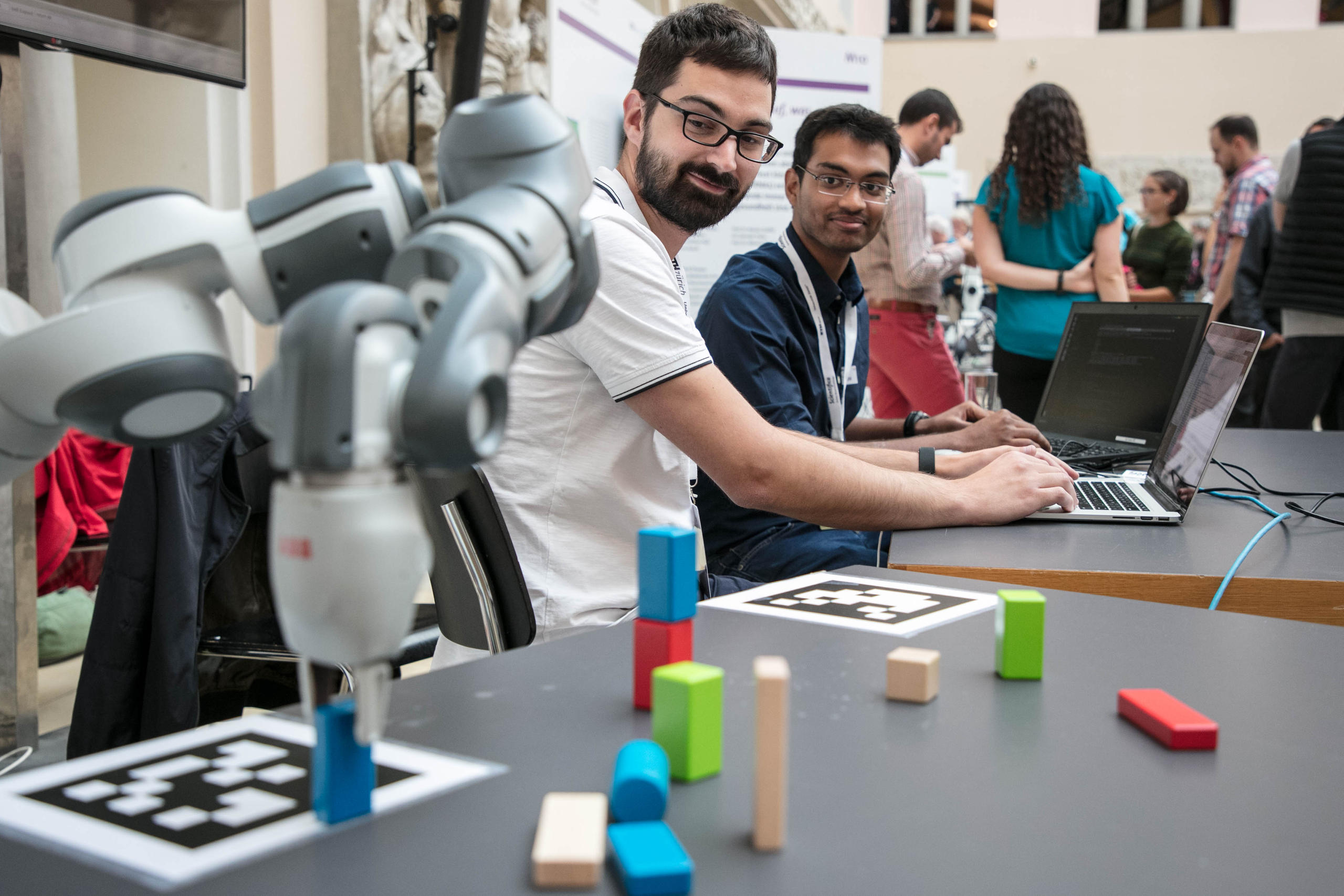

産業、看護、その他さまざまな分野でロボットは生活の中に浸透し、多様な役割を担っている。人間とロボットが関係を築くのに不可欠な条件は、ロボットが自動で動くことだ(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

産業、看護、その他さまざまな分野でロボットは生活の中に浸透し、多様な役割を担っている。人間とロボットが関係を築くのに不可欠な条件は、ロボットが自動で動くことだ(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

視覚的な装置を使って、地理情報工学の研究者たちは誰が何を見ているのかを判別し、見ている対象物に関する情報をユーザーに提供する。例えば山の風景を見ると、山の名前が出てくるといったようなものだ(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

視覚的な装置を使って、地理情報工学の研究者たちは誰が何を見ているのかを判別し、見ている対象物に関する情報をユーザーに提供する。例えば山の風景を見ると、山の名前が出てくるといったようなものだ(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

プラスチックは土壌でどうなるのか?解けるのだろうか?劣化にどのような影響があるのか?1年間土壌の中に入れておいたプラスチック片を取り出してみると・・・(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

プラスチックは土壌でどうなるのか?解けるのだろうか?劣化にどのような影響があるのか?1年間土壌の中に入れておいたプラスチック片を取り出してみると・・・(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

人体を3Dスキャンすると、1秒も経たないうちに人体表面の詳細なイメージが出来上がる。人体測定学の研究者らはこれを元に人体内部における脂肪や筋肉の構造を詳しく調べることができ、これが健康リスクの研究につながる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

人体を3Dスキャンすると、1秒も経たないうちに人体表面の詳細なイメージが出来上がる。人体測定学の研究者らはこれを元に人体内部における脂肪や筋肉の構造を詳しく調べることができ、これが健康リスクの研究につながる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

3Dプリンターは、デジタルデータのモデルに基づいて、何層もレイヤーを重ねて(この場合の素材は接着剤と砂岩)立体の造形物ができる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

3Dプリンターは、デジタルデータのモデルに基づいて、何層もレイヤーを重ねて(この場合の素材は接着剤と砂岩)立体の造形物ができる(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

自分の運動能力を測る実験もあった(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

自分の運動能力を測る実験もあった(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

長期にわたる調査で、生態系としての森や平野が気候変動にどのように反応してきたのかが明らかになってきた。植物や土壌もそうだ。要因は気候変動に限らず土地の耕作も含まれる。写真に写る2本の植物の標本は、水と光の量が異なる環境で変化の度合いを調べたもの(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

長期にわたる調査で、生態系としての森や平野が気候変動にどのように反応してきたのかが明らかになってきた。植物や土壌もそうだ。要因は気候変動に限らず土地の耕作も含まれる。写真に写る2本の植物の標本は、水と光の量が異なる環境で変化の度合いを調べたもの(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ester Unterfinger/swissinfo.ch

連邦工科大学チューリヒ校とチューリヒ大学が主催する恒例の科学体験イベント「サイエンティフィカ」が1~3日、チューリヒ市内にある両校の校舎で開かれ、3万人を超える来場者でにぎわった。5回目となる今年のテーマは「データが語るもの」。ビッグデータや人工知能(AI)などに関するさまざまなイベントが催された。

このコンテンツが公開されたのは、

Ester Unterfinger, swissinfo.ch

ビッグデータ、デジタル化、人工知能、モノのインターネット化(IoT)。最近よく耳にする言葉だが、そもそも何を意味しているのだろうか。今年のイベントでは、来場者が大学の研究者たちに直接話を聞き、質問できるまたとない機会となった。

会場には60以上のブースが設置され、こうした複雑なテーマについて目で見たり手で触ったりできる工夫を凝らした。研究者たちは土、日の2日間で40のミニ講義を開講。ワークショップも開かれた。

AIと投資、データジャーナリズムなどといったテーマについて専門家と議論できるサイエンスカフェも人気だった。

両校では、データやデジタル化が主要なテーマになっている。デジタル化はロボット工学や気象学の分野にとどまらず、言語学や文化学にも変化をもたらしている。

ビッグデータ自体は決して新しい発見ではない。かねて学者は情報を集めて分析し、何らかの結論を導くという手法をとっていた。だがデジタル化によって収集できる情報量が増え、手作業など従来の手法では処理しきれないほど複雑で移り変わりが激しく、まとまりがないものになった。

知識を世界に広めたり共有したりする可能性や、あるいはデータを自在に操ることができる能力は魅力的だ。だが一方で脅威でもある。

(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。