スイス全土を巻き込んだ「リギ病」論争

およそ120年前、スイス中部のリギ山に滞在した多数の観光客が急性胃腸炎を発症した。いわゆる「リギ病」の原因は長年、高地の薄い空気だと考えられていた。だが、スイス中を騒がせた訴訟をきっかけに、実は深刻な環境問題だったことが明らかになった。

swissinfo.chでは、スイス国立博物館のブログ外部リンクから歴史に関する記事を定期的に紹介します。ブログの記事はドイツ語、フランス語、英語などでも掲載されています。

1900年当時、「リギ病」はまだあまり問題視されていなかった。現地の人々は風土病と諦めていた。ホテル経営者やその家族、従業員は1シーズンに何度も急性胃腸炎にかかり、宿泊客の半数が発症することもあった。ホテル経営者は山の空気のせいにした。他にも、特に子どもの場合、水分や食べ物、中でも果物の過剰摂取や、発熱時に冷水を飲むことなどが原因とされた。

後に公表されたチューリヒ市顧問医の報告の言葉を借りると、リギ病は1909年に「傲慢」になる。リギ山への修学旅行から戻ったクラス全員が発病し、一部は重症化したのだ。同報告では287人の症例が確認された。教師・生徒全員がかかったクラスもあれば、生徒26人中21人と教師全員が感染したクラスもあった。

リギ山への修学旅行を禁ずる!

そこで、チューリヒ市とヴィンタートゥール市は教師にリギ山への修学旅行を禁止する。また、チューリヒ市の保健局はシュヴィーツ州政府に書簡で、「リギでの滞在で数百人が深刻な病気や死に至る危険にさらされる事態は容認できない」として再発防止策を講じるよう要請した。

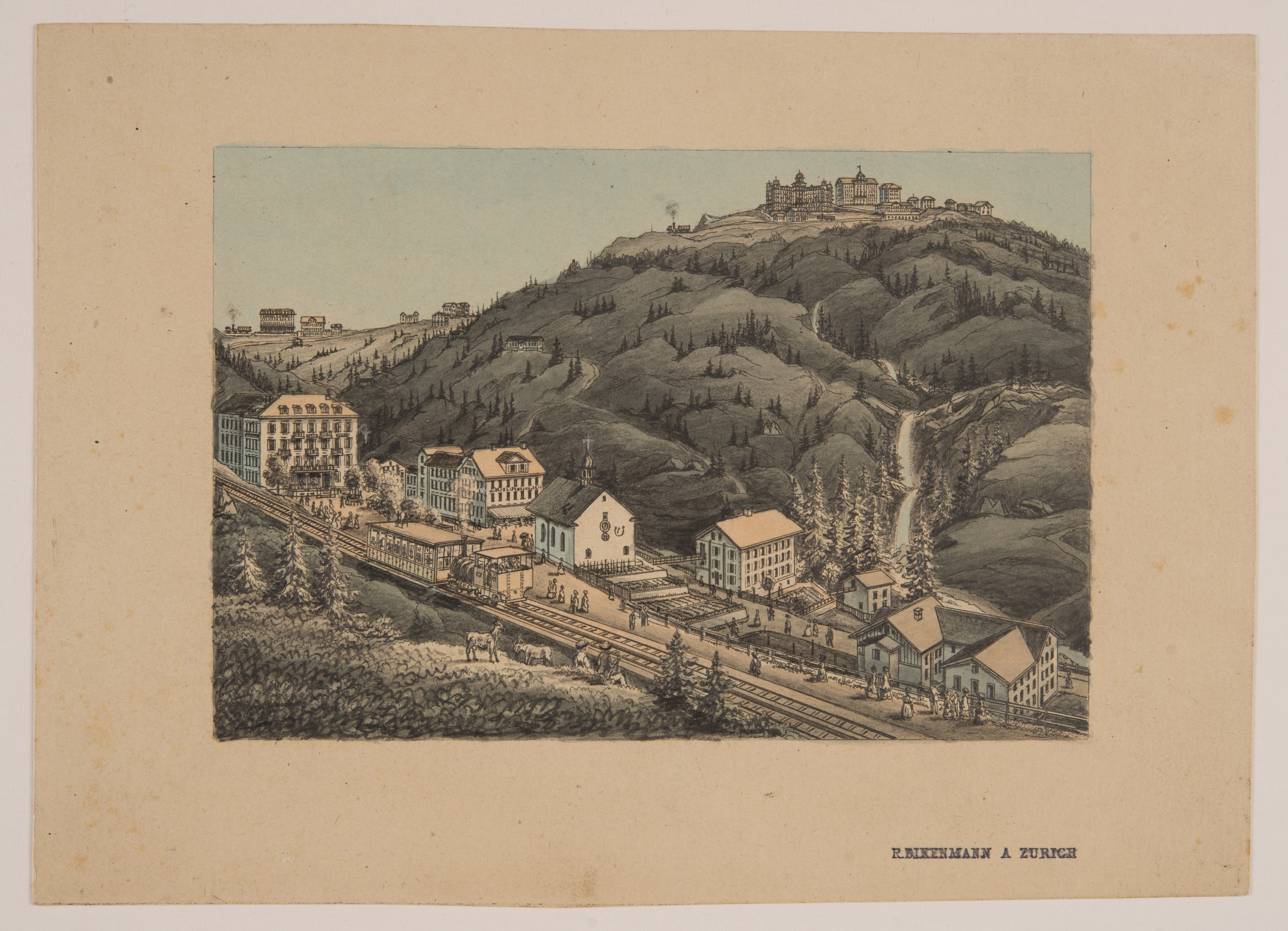

リギ山は19世紀、欧州で人気の高い観光地だった。1840年にはすでに、毎夏約4万人の観光客が訪れていた。1871年に欧州初の機械式リフトが建設されると、年間7万~8万人もの観光客が押し寄せた。当時、リギ・クルム、リギ・シュタッフェル、リギ・クレステルリ、リギ・フィルスト、リギ・シャイデック、リギ・カルトバートの計6カ所に高級ホテルがあり、総ベッド数は約2千床に上った。

ホテル経営者たちは山の恩恵を盛んに宣伝した。新鮮な空気と乳清は、健康な人にも、療養中や病気の人にも効果があると評判だった。だが、リギ病のせいで特に1909年以降、この牧歌的なイメージは失われる。もはや病気を隠したり、過小評価したりすることはできなかった。シュヴィーツ州政府はチューリヒ当局の要請を受け、直ちに調査を開始。顧問医のカール・レアル氏に委託した。1909年末に発表された報告書は、リギ病の原因は高地の薄い空気ではなく、時には劣悪ともいえる飲料水の集水環境にあると結論づけた。リギ病の正体は大腸菌だった。その後の数年間、飲料水から何度も大腸菌が検出された。

中でも、リギ・クルムとリギ・シュタッフェルにある高級ホテルの集水環境は危機的だった。複数の水源から引いた水と屋根に溜まった雨水は、上流にあるホテルの廃水とともに大きな貯水池に集められる。上流のホテルは草原に排水し、窪地に溜まった水をほとんど濾過せず再利用していた。さらに高地にあるホテルは貯水池の水をポンプで汲み上げ、飲料水にしていた。

一部の水は湿地帯を「水源」としていた。報告書にかっこ書きで記されたこの水場は、人と牛の排泄物で汚染されていた。別の水源では、屋外にある家畜用の水飲み場からあふれた水を飲料水用の貯水池に集めていた。

レアル氏の調査と並行して、チューリヒ衛生研究所所長のオスカー・ヴィス教授も、リギ・クルムのホテル経営者である友人に頼まれて調査を始めた。ヴィス氏は高名な地質学者のアルベルト・ハイム教授に相談。ハイム氏は即座に、このような給水は「健康にとって極めて危険かつ有害」だと断じた。

リギ・クレステルリのチフス

本来は1909年よりずっと前に汚染水対策が講じられていたはずだった。リギ病に加え、チフスが定期的にリギ山のホテルを襲っていたからだ。1893年、リギ・クレステルリのホテル・ゾンネで17人が発症。ドアスタッフを含む4人が死亡した。チフスの原因は、液体肥料や上流にあるホテル・フィルストの廃水で汚染された水源だった。だが、シュヴィーツ州が要求した対策は半分しか実施されなかった。

1909年、この環境問題が明るみに出る。多くの新聞がすでに給水の不備を報じていた。チューリヒ市議会(当時の名称は大市議会)は1910年、市の顧問医または校医による飲料水の給水環境の分析が終わるまで修学旅行は再開できないと決定した。

ところが、事態はなかなか改善しない。汚染が特に深刻だった水源は飲料水に使われなくなり、ホテル・クルムの廃水は東側の岩壁に排出されるようになった。だが1912年にはまだ、貯水タンクは土に埋めた古い灯油用の樽で代用することが多かった。

1914年、事態はエスカレートし、スイス全土を巻き込む論争に発展した。火をつけたのはチューリヒ市議会だ。フリードリヒ・エリスマン議員が、シュヴィーツ州がチューリヒ市の保健当局による分析を禁じたことを非難。修学旅行を解禁しないよう要求した。シュヴィーツ州の化学顧問ジャン・ビュルギ氏はこれを受け、ドイツ語圏の大手紙NZZに、州当局はすべて権限の範囲内で行っており、他の機関による干渉は望んでいないとの記事を寄稿した。州の顧問医と化学顧問が少なくとも年に1回、水源を検査する責任を負うことになったため、この問題には片が付いている、と主張した。

「一滴の水も飲んではならない!」

ところが、ビュルギ氏の記事に対し、ハイム氏が反論した。。NZZに、年1、2回の分析で十分と考えるのは「危険なおめでたさ」だとする長文記事を寄せたのだ。小さい水源は、乾燥した季節には長期間衛生状態を保てるが、雨が降り始めればすぐに汚染される可能性がある。実施された措置は適切だったが、決して十分ではなかった、と。ハイム氏は重い病気にかかった何千もの人々を代表し、チューリヒ市民にこう訴えた。「リギに行ったら、一滴の水も飲んではならない!」

ハイム氏の寄稿はスイス国内で大きな反響を呼び、多数の新聞に転載された。ドイツ語圏の地方紙シュヴィーツァー・ツァイトゥングの「読者投稿」欄では、「チューリヒの利き水師」の「嘆き」は美しいリギへの中傷だ、とするハイム氏への反論が展開された。

NZZに掲載されたビュルギ氏の記事は不思議なことに、当時、リギ・クレステルリにあるホテルのオーナーでシュヴィーツ州政府のメンバーだったヨーゼフ・ファスビント氏のホテルについて一切触れていない。ファスビント氏がビュルギ氏に記事を書かせた可能性は否定できなかった。

ハイム氏が記事の中でこの点を指摘すると、ファスビンド氏は直ちにハイム氏を名誉毀損で提訴した。訴状によると、ハイム氏の記事は爆弾発言であり、甚大な損害を引き起こした。ファスビント氏のホテルの予約は激減。だが、ハイム氏は、1914年のホテル稼働率の落ち込みはむしろ第1次世界大戦の勃発の影響だとして異議を唱えた。

リギの水は毎年検査されるようになった。1914年には「有名な紙上論争をきっかけに」分析が強化された。ホテル2軒が濾過装置を購入した。ところが、8月の分析では、ホテル・クルムの装置はすでに故障していたうえ、ホテルも戦争を理由に廃業していた。当時、雨が降っており、さまざまな水源から大腸菌が検出された。その後数年間、状況に改善はあまりみられなかった。

チューリヒ地方裁判所は1917年10月3日、ファスビント氏の訴えを却下した。ホテルが使用していた水は極めて危険な地域で採取されたことが証明されたのだ。ファスビンド氏は最高裁判所に上訴したが、最終的にハイム氏と和解した。ファスビント氏が訴えを取り下げる代わりに、ハイム氏は、リギ・クレステルリの給水環境は「人為的に可能な限り」浄化されたと宣言した。

第1次世界大戦は、リギのあらゆるホテルを倒産の危機に追い込んだ。外国人富裕層の顧客がリギに来なくなったからだ。ほとんどのホテルはこの打撃から立ち直れず取り壊された。中には火事で全焼したところもあった。チフスの最後の症例は1932年、ルツェルン州側のリギ・カルトバートで記録された。そこでも飲料水の水質改善措置が実施された。

アディ・ケリン(Adi Kälin)氏は歴史家でフリージャーナリスト。

L’article original sur le blog du Musée national suisse外部リンク

原文外部リンクは2024年10月22日、スイス国立博物館のブログに掲載されました。

仏語からの翻訳:江藤真理、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。