武装中立を支えた小要塞

ジュラ州都ドレモン(Delémont)とアジョワ(Ajoie、ポラントリュイを行政中心地とする地方)を結ぶ主要幹線道路の一部に峠道の「レ・ランジエ」(Les Rangiers)がある。ここは、毎年8月半ばに開催される国際自動車レースで有名である。しかしながら、レ・ランジエを囲む美しい山々に、第二次世界大戦中、スイス第3国境旅団が駐屯し、スイスの軍事戦略の一地点として重要な役割を果たしていたことは、一般にはほとんど知られていない。

ある初冬の日曜日、夫が属しているコルノル(Cornol)村吹奏楽団員と共に、レ・ランジエの途中にある「シェットラ小要塞」(Fortin de Chételat、高度720m)ガイド付きツアーに参加した。雨上がりの空の下、道路脇の駐車スペースに車を止めて幹線道路を5分ほど歩いた後、急な坂になっている山道を上ると小要塞が見えてきた。この坂はツアーの軍用ジープだけが走行可能だ。

今日のガイドはイヴ・ドーモン(Yves Domont)さん。まず、シェットラ小要塞入口前で、普仏戦争(1870-1871間に起こった、フランスと、当時ドイツにあった国家の一つ、後に統一ドイツの核となったプロイセンとの戦争)以降のスイス軍事史をかいつまんで説明してくれた。イヴさんは、軍事遺産財団第3国境旅団セクター(Fondation du Patrimoine militaire secteur Brigade frontière 3)のメンバーである。この財団は1997年に創設され、1938年から1994年まで第3国境旅団セクター内で機能していた要塞の再評価、修復や保存に努め、一部を一般公開している。

シェットラ小要塞は1939年8月着工、翌年3月には通信機能を備え、9月にはその役割を果たしていた。当時の土木技術から考えると驚異的な建築スピードで、相当な数の作業員を投入したのであろうと専門家は推測している。ちょうど正対する山中にはギー要塞防御施設(Contre-Ouvrage du Gy、高度880m)があり、峠道や渓谷に侵入する敵を迎え撃つための機関銃が設置されていた。2つの要塞は互いに援護攻撃する関係にあった。

このような偏狭地でさえ、第二次世界大戦の終わりまでに約30もの要塞が建設されたというから、いかに要所だったかが分かる。これら大小の要塞が、マジノ線(フランス・ドイツ国境を中心に構築されたフランスの対ドイツ要塞線)の延長上にあると認識している軍事研究家もいる。ちなみに、1939年から1945年の間、スイス全土に存在した要塞は1万3000と伝えられている。

スイスは、ナチス・ドイツによる侵攻がヨーロッパ中を脅かし始めた1930年より税関付近にバリケードを張り巡らし、敵の侵攻時に重要な道路を寸断できるよう、地雷を埋め始めた。この地雷設置中に作業員の一人が爆死したという痛ましい事故を記したメモリアルプレートを、夫の実家近くの険しい峠道で見かけたことがある。

1938年、ドイツがオーストリアを併合すると、スイス議会は国民に「最後の血の一滴まで搾り出し」国防に備えるよう、公式に声明した。1939年より、ベルン政府機関である「スイスの要塞化」を担う部署が、北部ジュラなどで新たな要塞建設にとりかかった。また、失業者を中心に集められた志願兵約3000人が国境や重要防衛区域に配備された。

要塞自体は、互角に戦ったり打ち負かすためというよりは、敵の侵攻をできるだけ遅延・停滞させる役割だった。スイス各地に1万3000ある要塞を一つ一つ潰しながら進軍する敵を高度山岳地帯にまでおびき寄せ、最終的にはゲリラ戦に持ち込む。地理的条件を楯に決死の徹底抗戦を仕掛けてくるスイスを降伏させ占領するためには、ドイツ軍とてかなりの人的・物的犠牲を払わなければならないという、いわば警鐘を鳴らすための要塞だった。

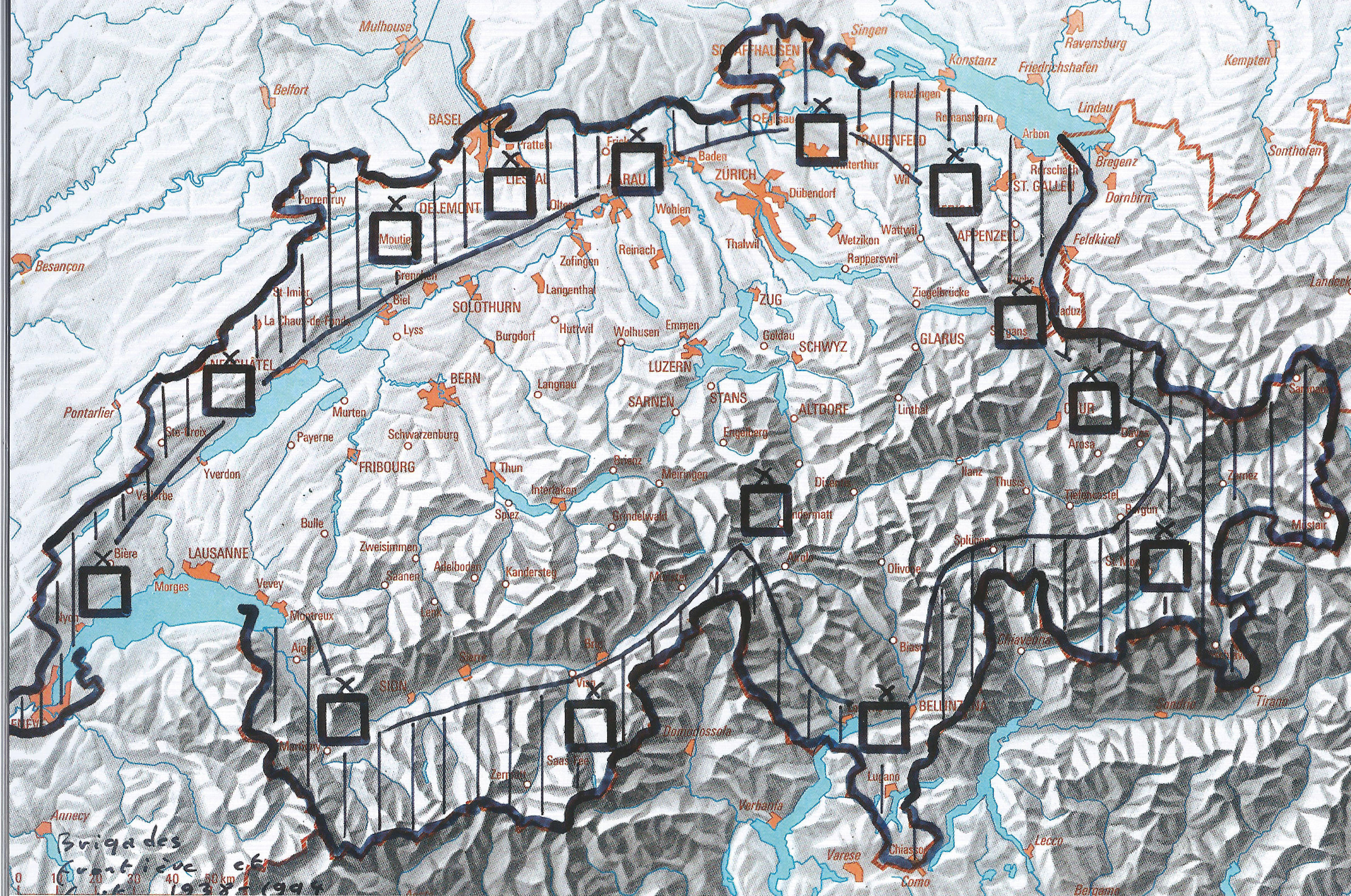

しかし、当時の国境旅団配備図を見て気がついたことがある。国境線を遠目になぞるように旅団を配置しているが、そこに至るまでの地域はどうなっていたのか? 大小の隊が配備されていても、ナチス及び他の枢軸国の大軍が攻め入れば、一たまりもなかったであろう。国境隣接地域、特にフランス国内に突き出たアジョワ地方は、残酷にも最初の「捨石」として存在していたのだと、イヴさんは説明した。太平洋戦争の末期、民間人を巻き込み大量の犠牲者を出した悲惨な戦闘が日本の南の島々であったことが語り継がれているが、私が住んでいる町でも同様の惨劇が繰り広げられていたかも知れないとは、背筋が凍る思いだった。

イヴさんに案内されて要塞内部に入った途端、かび臭く湿気を伴った冷気に全身を包まれた。コンクリートの壁は2.5~3mの厚みがあるが、山の内部をくり貫いて建造されているため、どの壁に触れても、べったりと濡れていた。通路の幅、高さ共、平均2.5m。息苦しくはないが、湿っぽいコンクリートの壁に囲まれているとかなりの閉塞感がある。第二次世界大戦中は13人の兵士が常駐しており、快適とは言えないこの状況下で、レ・ランジエと渓谷の監視を続けていた。

全長70mある薄暗い廊下をしばらく歩き、対戦車砲と監視哨が隣り合わせになっている部屋に入った。イヴさんは、分かりやすいように大砲の筒を内側に引いた状態で説明し、榴弾の込め方を教えてくれた。当時、大砲を扱う兵士は、マスクを被らなければならなかった。新鮮な空気が流れ込んでくる管が付いているものだ。撃つ度に一酸化炭素が室内に発生し、普通のマスクのフィルターでは阻止できないからだという。

燃料は、爆発防止のためガスではなく石油を使い、毒ガス攻撃をも想定して換気装置及び空気浄化フィルターを備えていた。飲料水は特別仕様の敷板の上を流れた雨水を集め、濾過して数平方メートルもある貯水タンクに溜められるようになっていた。また、廊下にやや傾斜をつけることにより、結露した水と空気より重い一酸化炭素を、出入り口から逃すように工夫されていた。湿気による短絡(ショート)を防ぐよう電圧は24ボルトに抑えられ、電球は空爆中に振動で落下しないよう、ねじ込み式のものが使用された。当時持ち合わせているありったけの技術と知恵が、この地下世界に集結されていた。

次に、階段を上って行くと、重機関銃が設置されている部屋に出た。現在見学用に備え付けてある銃は1951年型、つまり東西冷戦下の監視時に導入されたものである。世界大戦が終わっても常に他国による侵略攻撃を警戒し、配備を怠らなかった中立国スイスの強固な武装ぶりが端々に伺えた。

重火器を見学した後は、いささか気持ちが安らぐ居住エリア、「宿営」に入った。司令官室は信じられないほどの狭さ。司令官と言えども手足を伸ばして熟睡できなかったであろうと想像するにたやすいほど小さな折り畳み式簡易ベッドが印象的だった。そのすぐ隣には同じく窮屈そうな台所、そして司令官を除く兵士12人が寝泊りする寝室と食堂が一つになった部屋がある。トイレは一つ、洗面台も台所のシンク一つだけという不自由さから、13人が一斉に食事を取ることはなく、交代で近所の村のレストランに行っていたようだ。

見学を終えた一行は、ベッドが片付けられた食堂で、昼食をいただいた。イヴさんは迷彩服の上から白いYシャツを着て、ガイドからシェフに早替わり。文字通り献身的な彼が作ってくれたチーズフォンデュに、私達は舌鼓を打った。チーズは、近郊にあるブーリニョン(Bourrignon)村の、チーズフォンデュセット一式がレンタルできる店で購入したそうだ。その村にも大戦中は小要塞や堡塁がいくつもあり、1943年、最高司令官アンリ・ギザン将軍(Général Henri Guisan)が視察に訪れている。正に「小要塞繋がり」である。

ハリネズミのように武装しても、大戦中、ジュラの国境沿いでは度々「誤爆」という名の爆撃や領空侵犯があった。派手な空中戦が展開され、撃墜されたドイツ空軍機がスイス領内に墜落したこともある。さらに、国境警備中、流れ弾に当たって命を落とした将校もいる。軍人ばかりではなく、1943年、ドレモンではアメリカ軍機の機銃掃射によって一般人が死傷しており、「永世中立国」の住民達は決して枕を高くして寝ていたわけではない。

2度の大戦と冷戦危機を乗り越えた小要塞の中で楽しい仲間達と暢気に見学し、フォンデュを囲み、笑いながら食事ができるという幸せをあらためて噛み締めた。

1943年当時の総人口の2割に当たる85万人の陸軍に戦闘配備させ、「備えあれば憂い無し」を、身を持って証明した武装中立国スイス。今後、永遠にこれらの要塞が軍事用として機能しないことを祈るばかりである。

マルキ明子

大阪生まれ。イギリス語学留学を経て1993年よりスイス・ジュラ州ポラントリュイ市に在住。スイス人の夫と二人の娘の、四人家族。ポラントリュイガイド協会所属。2003年以降、「ラ・ヴィ・アン・ローズ」など、ジュラを舞台にした小説三作を発表し、執筆活動を始める。趣味は読書、音楽鑑賞。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。