古代の石が新たな生命を与えられるとき

古代や中世、そして近代においても、古い建築物から石材を切り出して新しい建築に再利用する慣習があった。この慣習ゆえに多くの建造物が姿を消した一方で、新たな生命を与えられ、時を超え生き続けた建築物もある。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

swissinfo.chでは、スイス国立博物館のブログから歴史に関する記事を定期的に紹介します。ブログの記事はドイツ語、フランス語、英語などでも掲載されています。今回の記事の原文(仏語)はこちら外部リンク。

建築における循環経済(サーキュラーエコノミー)、つまり建築素材の再利用というコンセプトは、持続可能な開発の高まりとともに過去数十年間で重要性を増した。ある建物を解体する必要が出てくれば、再利用できそうな資材はできる限り選り分ける。これは、大昔にも一般的に実践されてきたことだ。特に古代から中世にかけ、古い建築物の部材のほぼ全てが保存された。近代も同様だった。

古代の建物から転用された建材や装飾部材は「リユース」や「スポリア」と呼ばれる。後者は「戦利品」を意味するラテン語が語源だ。

スポリアが使われた最も代表的なものの1つが、ローマ皇帝コンスタンティヌスを讃えて312~315年に建てられたローマの凱旋門だ。装飾レリーフの多くは、トラヤヌス帝、ハドリアヌス帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝などの有名な皇帝が建てた2世紀の建造物から転用された。

その理由については見解が分かれる。コンスタンティヌスは名高い先達の軌跡に自らの名を連ねたかったのか?それとも適した石材が不足していたのか、あるいは職人の技量がなかったのか?

ローマ(時代)の礎石

利便性やコストの面から、ローマ人は近隣で調達できる資材を建築に使用することが多かった。資材の輸送は面倒で時間がかかったためだ。

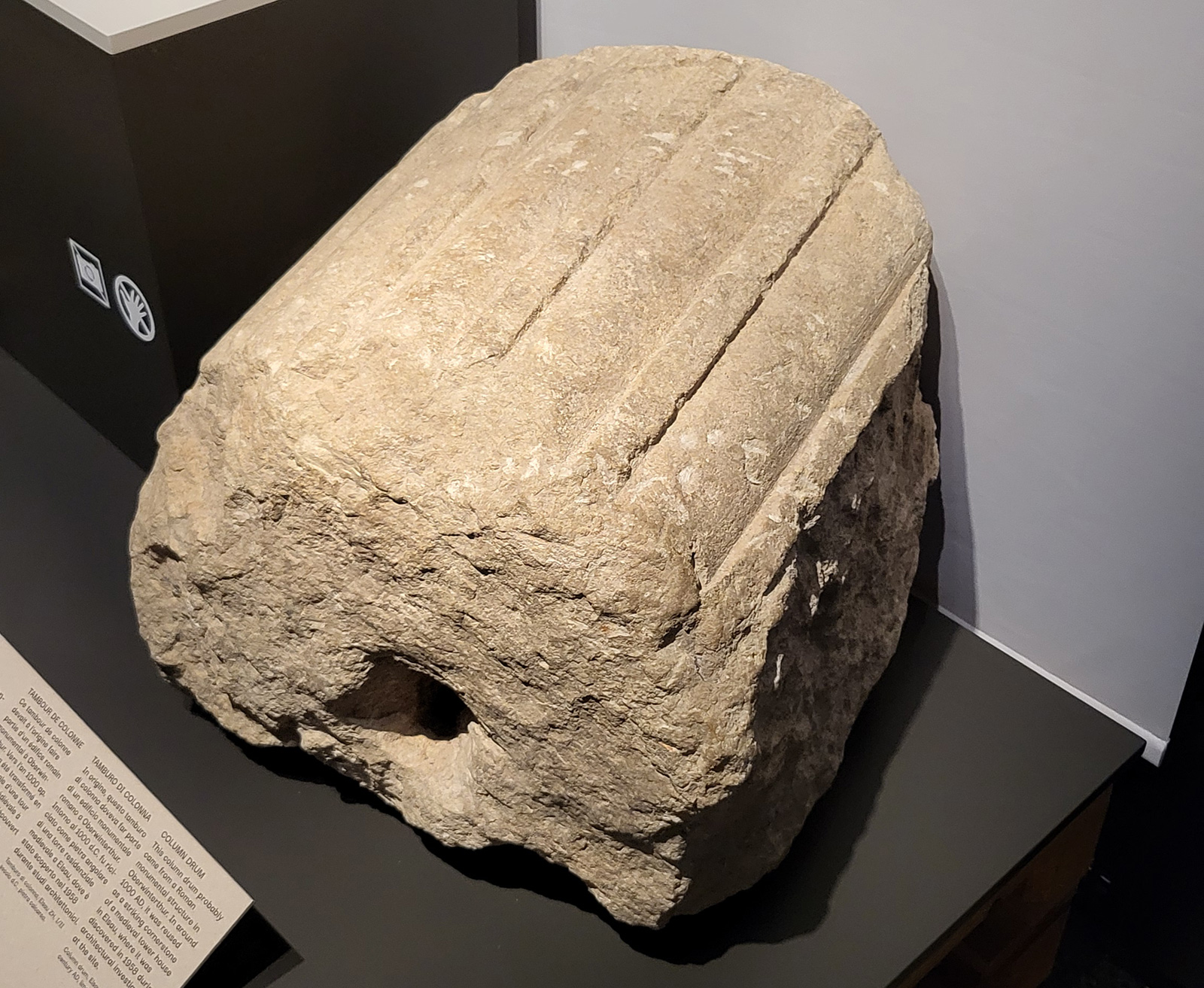

その後継者たちも頻繁にローマ時代の建材を再利用している。その一例が、1958年にチューリヒ州歴史記念物局がエルザウで行った発掘調査で見つかったローマ時代の円柱だ。この円柱は1000年ごろ、中世の塔状建造物の礎石として使われていた。その安定性ゆえに巨大な石の塊が礎石に使われることが多かったとはいえ、直径57㎝の円柱はローマ時代の個人邸宅の一部となるにはあまりにも堂々とし過ぎている。

そのため、この円柱はもともとヴィトゥドゥルム(Vitudurum、現オーバーヴィンタートゥール市街地)にあった記念建造物、おそらく神殿の柱の一部だったと思われる。ヴィトゥドゥルムはエルザウからわずか4㎞しか離れていないため、中世では時間とコストを抑えるためにローマ時代の遺跡から建築資材が調達されていたと考えられる。

塔の神

この事例では、円柱は純粋に実用的な目的で再利用された。だがスポリアは装飾的要素として用いられることもあれば、別の目的でも使われる。

その明確な例が、ヴォー州ニヨンにある中世の「カエサルの塔」の最上部にはめ込まれたローマ時代のアッティス神のレリーフだ。スイス国立博物館には1942年制作の石膏レプリカが所蔵されているが、オリジナルは現在も塔の上にあり、塔の神が物思わしげに町を見守り続けている。

神話によれば、アッティスは夭逝した美青年で、大地母神の恋人だった。古代ローマ人の死者崇拝の儀式にしばしば登場し、弔いの意を象徴する。そのためこのレリーフは1世紀ごろのローマ時代の墓を装飾していたと推測されている。

ではなぜ、このローマ時代の葬祭用の彫刻が本来の用途から900年も経って中世の塔に収められたのか?その答えはこの町の歴史にある。

紀元前45年頃、現在のニヨンの場所にはユリウス・カエサルが築いたローマ帝国の植民都市「コロニア・ユリア・エクエストリス(Colonia Iulia Equestris)」があった。レマン湖畔の要地の1つで、中央広場や神殿のほか、市場や浴場、円形闘技場などの堂々たる建造物を擁していた。今でもその多くの遺構が残る。

スポリアの一部はカエサルの塔に移された。再利用された要素の中でも最も目を引くのが、アッティスのレリーフだ。昔の建築要素をこのように堂々と掲げたのは、町のローマ時代の輝かしい過去を思い出させるためだった可能性が極めて高い。恐らく中世の建築者らはこのレリーフが、町の創始者であり、それゆえに塔の名にもなったカエサルを表していると考えていたのだろう。

博物館のスポリア

スポリアが建築要素や装飾の保存に貢献した一方で、古代の建築物の一部が石材や備蓄資材として使用されたことは歴史的建造物の破壊にもつながった。

18~19世紀にかけて欧州では、「過去の証人」としての古い石の価値が認識されるようになっていた。スイスでは1880年に歴史的建造物保存協会が設立され、美術品の修復や発掘、収集に加え、国内の歴史的建造物の一覧を作成した。少なくとも博物館において、建造物の部材が後世のために保存された。

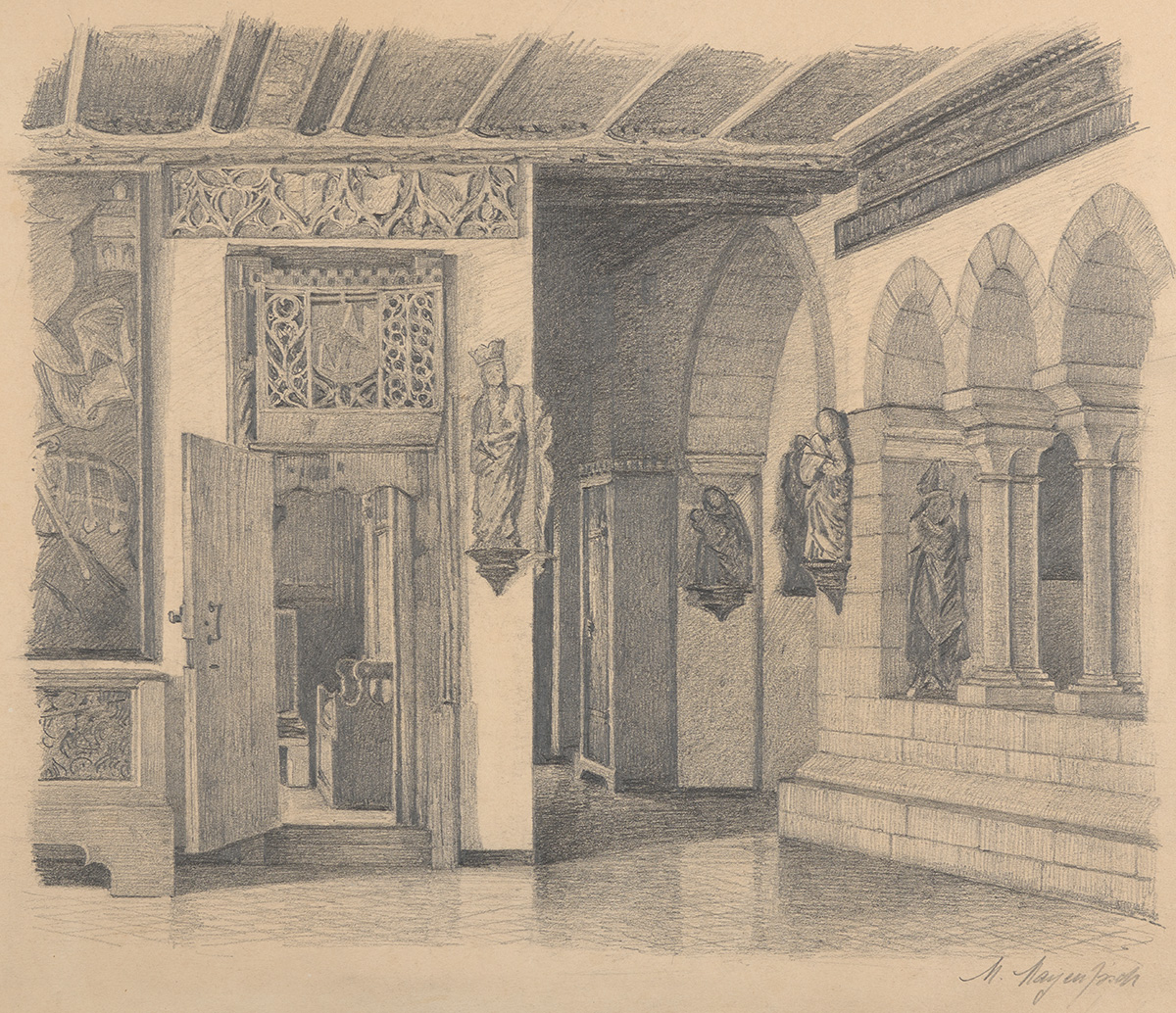

1898年に開館したスイス国立博物館の建築には、歴史的建築部材や装飾彫刻のスポリアが組み込まれている。この設計の裏には、これらにふさわしい展示の場を提供し、訪問者に遠い昔の建築様式を思い描いてもらうという狙いがあった。

今日でもこの博物館では、教会や城の古い木製天井、装飾タイル、扉、大昔に解体された修道院の回廊のトレーサリー窓(装飾窓)や連続アーケード、さらには歴史的建造物から移設して完全に再現された部屋の内装などが建物の重要な要素となっており、これらは常設展「コレクション」で鑑賞できる。

ジャクリーン・ペリファナキス(Jacqueline Perifanakis) はスイス国立博物館展覧会キュレーター。

仏語からの翻訳:由比かおり、校正:宇田薫

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。