スイス製薬業界の隠れたフットプリント

持続可能性への取り組みを進めるスイス製薬業界は、国内のカーボンフットプリントの削減に成功する一方で、排出量の大部分を国外のサプライチェーンで発生させていることが独語圏スイス公共放送(SRF)のデータ分析外部リンクでわかった。

バーゼルにある製薬大手ロシュの本社オフィスタワー(ビル2)はスイス一高層の建築物として知られる。暖房に廃熱、冷房に地下水を利用するなど、同社の持続可能性への意気込みを随所に組み込んだ環境配慮型の建物でもある。ロシュは2050年までに完全排出量ゼロの野心的な目標を掲げる。

ロシュタワーはまるで、経済的成功と持続可能性の二兎を追うスイス巨大製薬企業のジレンマを象徴しているようだ。

ロシュの持続可能性報告書には過去20年間で排出量の7割削減に成功したとあり、一見すると順調だ。

だが実態はそう単純ではない。カーボンフットプリント(商品やサービスの原材料調達から廃棄・再利用までの全過程で排出される全ての温室効果ガスをCO2排出量に換算した値)の削減に向けて努力するロシュやノバルティスなどの製薬企業を悩ませているのは、国外サプライチェーンの排出量だ。

医薬品産業はスイスの主要産業であり、スイスの利益の約1割は医薬品産業のバリューチェーンが創出している。スイスの製薬企業は2023年、世界で約1450億ドル(約21兆7500億円)相当を売り上げた。スイスの業界団体インターファーマは、医薬品産業は「スイス経済のエンジン」であり、持続可能性の観点からも模範的だとする。

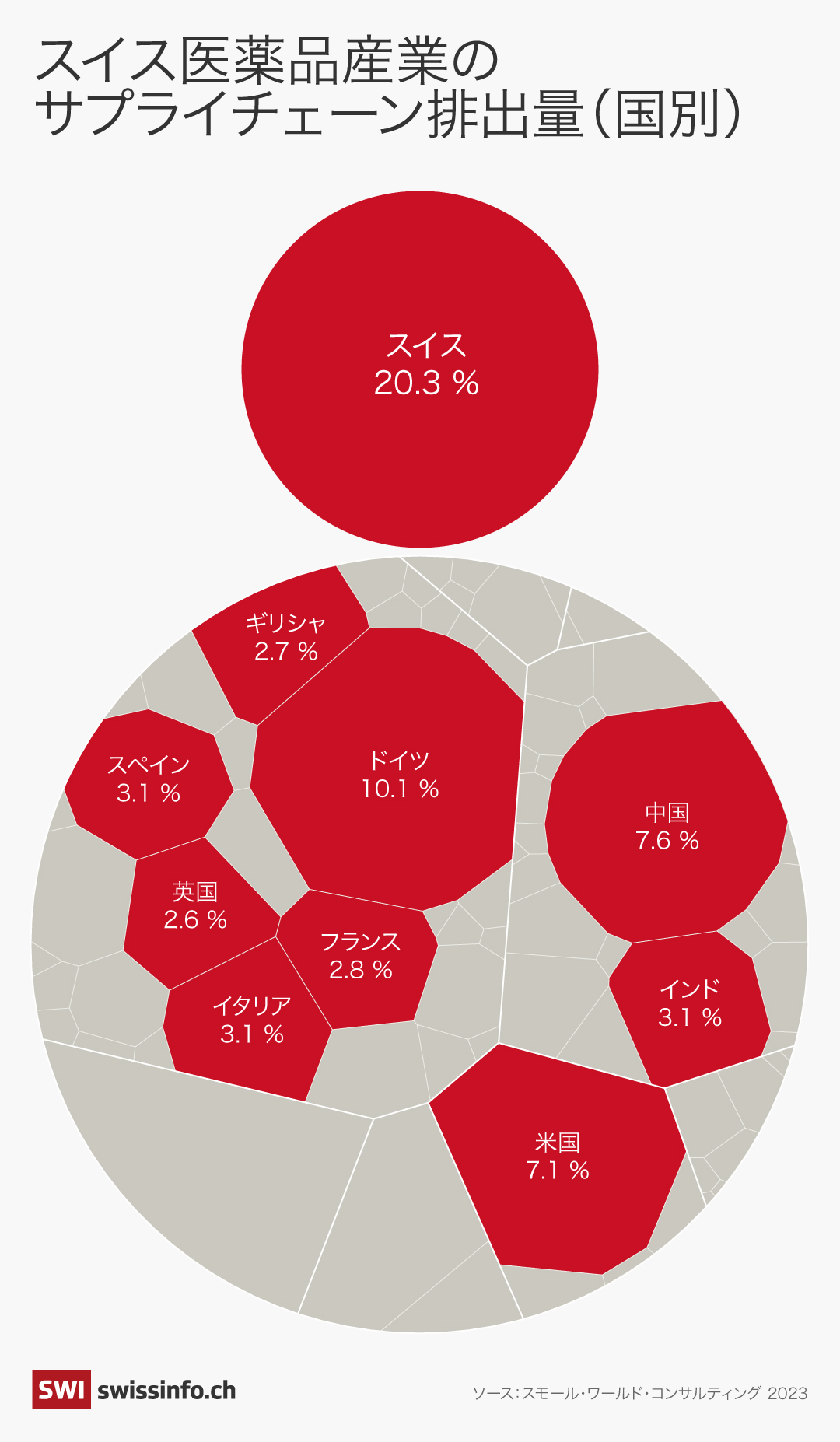

だが今回、ドイツ語圏スイス公共放送(SRF)とオンラインマガジン・リパブリークが英国の著名コンサルティング企業スモール・ワールド・コンサルティングに依頼し実施したデータ分析により、この「エンジン」はスイスに利益と成長をもたらす一方で、その排出量の大部分を国外で発生させていることがわかった。スイス医薬品産業のカーボンフットプリントはスイス国内では減少しているが、国外での排出量は5倍に上る。

【実施企業】スモール・ワールド・コンサルティングは英ランカスター大学拠点のコンサルティング企業。グローバルサプライチェーンの気候への影響分析が専門。創立者で同大学の教員でもあるマイク・バーナーズ・リー氏がディレクターを務める。

【データと方法】2023年の 75カ国、103種の産業分野の経済データを用い、多地域間産業連関モデル(MRIO)と呼ばれる方法で排出量を算出した。

【注釈】「スコープ3」に分類されるサプライチェーン排出量のうち、原材料の調達や自社工場への輸送・配送など、企業から見て「上流」で発生するものを対象とした(一方、企業が直接・間接的に排出するものはそれぞれスコープ1と2に分類される)。二酸化炭素(CO2)以外の温室効果ガスもCO2換算で考慮した。示した数値は全てモデリングによる推定値。

スイス医薬品産業の2023年の温室効果ガス排出量(CO2換算)は約2700万tと推定される。ちなみにこれはスイス国内の全人口・企業による年間排出量の約3分の2に相当する。

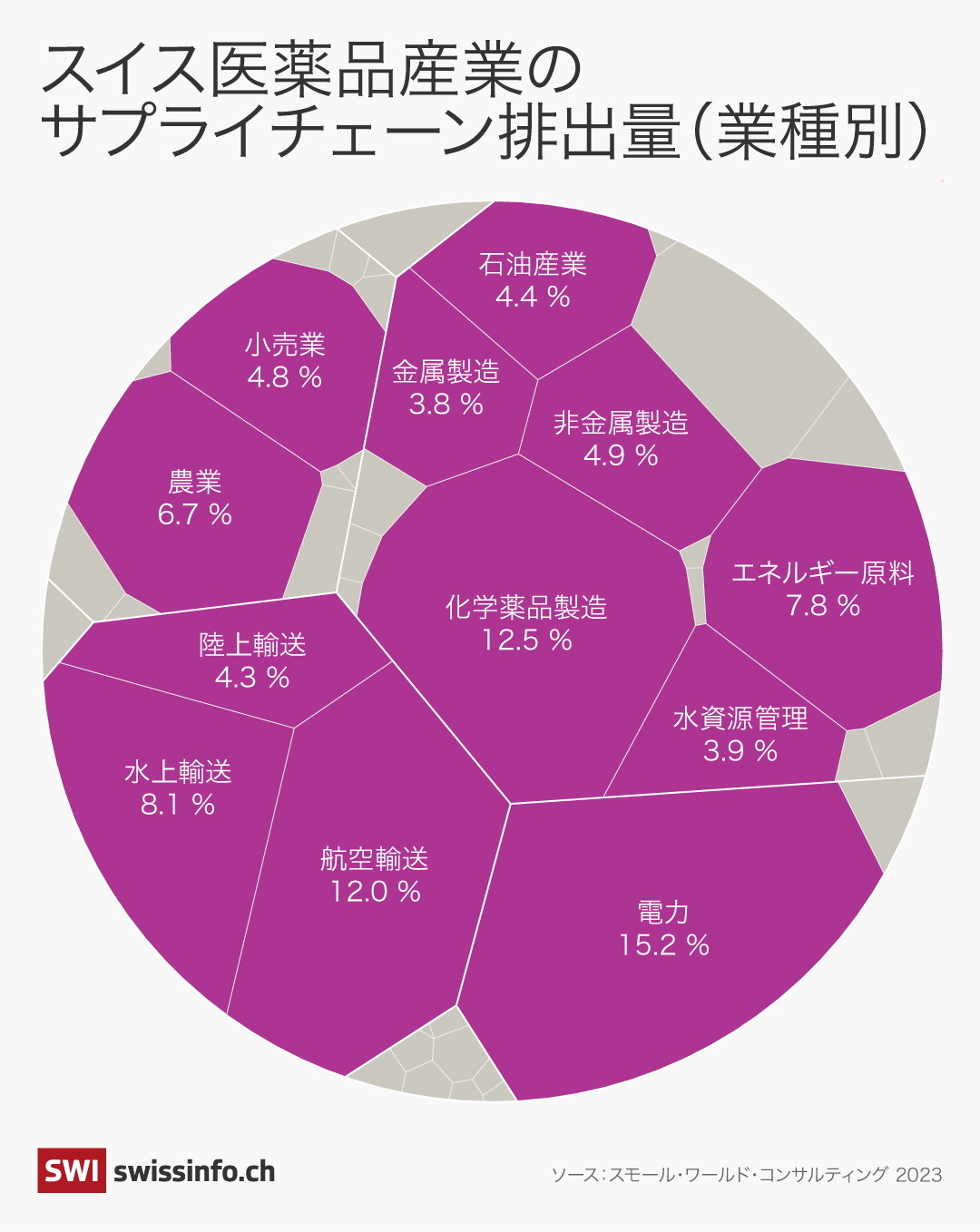

スイス医薬品産業のサプライチェーン排出量

排出量がこれほど多いのは、分析対象が「スコープ3」だからだ。スコープ3とは排出量タイプの1つで、企業が直接(スコープ1)・間接(スコープ2)排出するもの以外の、サプライチェーン全体で発生する排出量に相当し、サプライチェーン排出量とも呼ばれる。

ロシュの持続可能性報告書や2050年までの排出ゼロ目標は、燃焼や製品の製造などで発生する直接排出や、ロシュタワー、自社車両、研究施設でのエネルギー利用を通じた間接排出など、主にスコープ1と2を対象にしており、その大部分はスイス国内で発生する。

一方、スコープ3に相当する外部委託生産や輸送などは考慮されていない。スコープ3排出量の大部分はスイス国外の活動によるもので、かつ環境負荷が高いものが多い。例えば医薬品の原材料・化学薬品の調達と製造、輸送・物流管理、化学薬品メーカーが使用するエネルギーや資源などだ。

ロシュの年次報告書によれば、スコープ3排出量はロシュの総排出量の約95%を占め、その大部分はスイス国外で発生している。

スイス医薬品産業全体でも同様の傾向が見られる。また、サプライチェーンが細分化するほど、つまりサプライヤーの階層(次数)が増えるほど、アジアの排出量が増える傾向がある。

スイス医薬品産業のようにグローバル化した巨大多国籍企業は、多くの専門のサプライヤーが関わる複雑かつ大規模なネットワークを持っているため、サプライチェーンが数十カ国に広がっていること自体は不思議ではない。

だがそれゆえにエコロジカル・フットプリント(人間生活が環境・自然資源にかける負荷)への影響もグローバル化しており、高度に管理された大企業であっても、どこでどのような排出が発生しているかを完全に把握できていないことが多い。

サプライチェーンについて研究するスイス連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)のブブルー・タクール・ヴァイゴールド氏は「最終製品に行き着くまでにたどるプロセスと経由点の膨大な数には圧倒される」と話す。医薬品産業のサプライチェーンは極めて複雑化しており、「もはや国内産業とは呼べない。生産拠点は世界中に広がっている」と指摘する。

スモール・ワールド・コンサルティングが行なっているようなモデリングは、複雑なサプライチェーンやフットプリントの理解に役立つ。どこで排出が発生しているかを特定し、その情報から削減方法を検討できる。

スイス医薬品産業で最も排出量が多いのは陸・水・空路による物質や人の輸送(材料や製品の車・飛行機・船での輸送や出張など)で、全体の約4分の1(約670万t)を占める。これはスイスの農業部門の年間国内排出量に相当する。

次に多いのは医薬品やパッケージなどの製造に必要な電力で、化学薬品製造がその後に続く。

国別では、ドイツ、中国、米国が特に多く排出している。

医薬品製造の原料などを生産する専門産業が盛んな国では排出量が多くなる傾向があるが、米国、インド、中国は特に生産にかかる環境負荷が高く、それも排出量を引き上げる一因となっている。米国の電力の57%は化石燃料由来で、インドと中国はそれぞれ全電力の70%、 61%を石炭火力発電で賄っている。

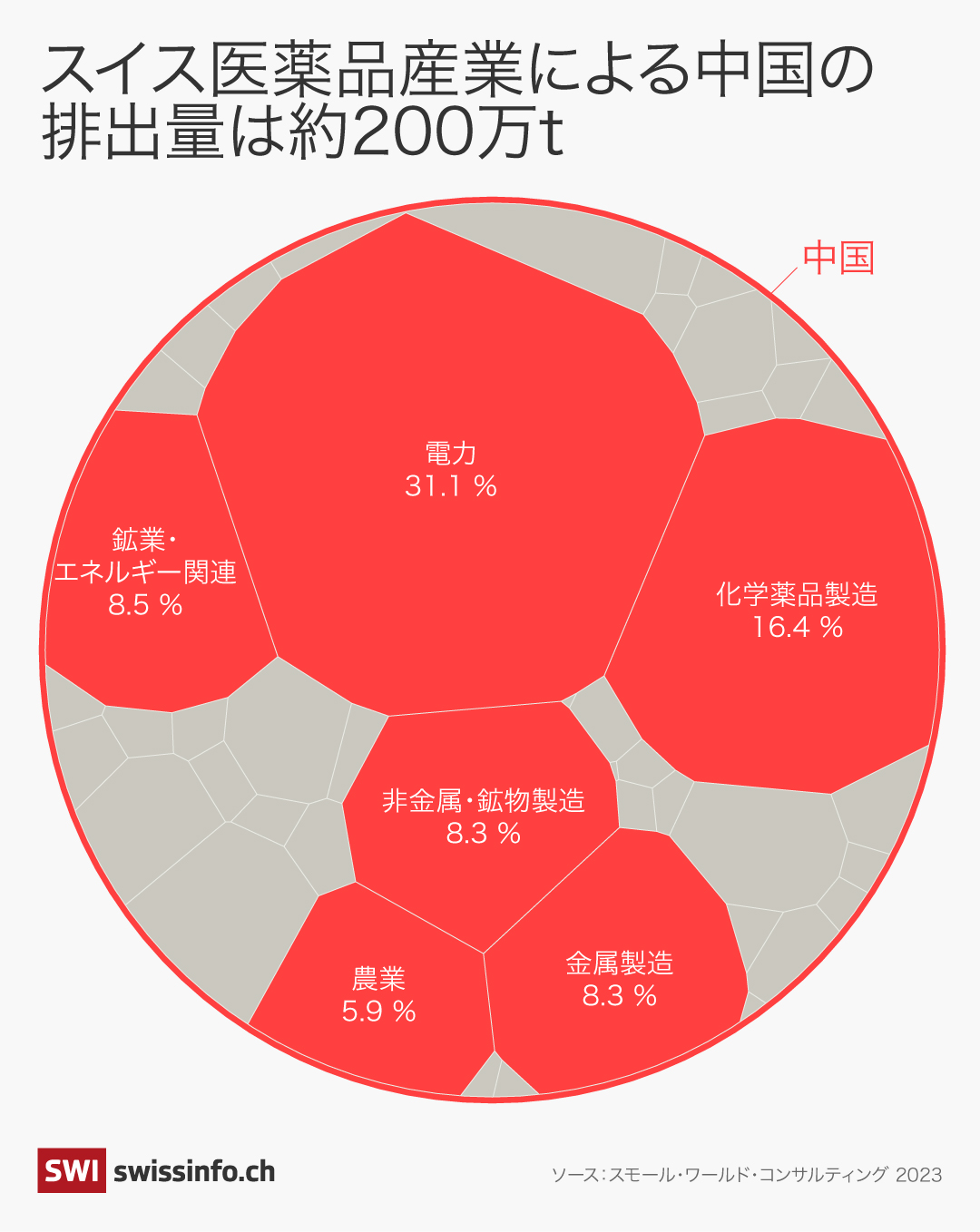

スイス医薬品産業のサプライチェーン排出量に占める中国の割合(7.6%)は2番目に高く、CO2換算で約200万tを発生している。これはスイス国内の2023年の運輸部門の排出量の約4分の1に相当する。

中国の排出量の31%は電力使用によるものだ。中国は主に石炭火力発電で電力を賄っている上、その規模は現在も拡大し続けている。

その次に多いのは化学薬品製造(16.4%)で、例えばアンモニアなどを扱う化学プラントや、温室効果ガスを発生する製造プロセスなどが該当する。

製造がどの程度環境に負荷を与えているかは、医薬品単位重量あたりの製造により発生するCO2排出量で見ることができる。

例えばイブプロフェンは世界で最もよく使われている鎮痛剤で、スイス製薬企業のサンドやメファが後発医薬品を販売しており、その有効成分は主に中国、インド、米国で製造されている。

カーボンフットプリント評価を専門とするフランスの新興コンサルティング企業エコヴァメド(EcovaMed)の2022年の報告書によれば、イブプロフェンの製造により発生する排出量は製造方法や生産施設によって異なり、単位あたりのイブプロフェン製造で中国とインドは米国の2倍以上のCO2を発生させている。中国やインドがより多くのエネルギーを要する製造方法を採用していることや、石炭火力発電が主力であることなどが理由だ。

2000年の時点では、後発医薬品の有効成分の約3分の2は欧州で製造され、アジアでの製造は3分の1程度に過ぎなかった。だがドイツの業界団体プロ・ジェネリカ(Pro Generika)が行った調査によれば、この割合はその後20年間で逆転し、現在では有効成分の約3分の2が中国やインドなどで製造されている。

逆転理由の1つは価格だ。欧州委員会の専門グループは、中国は生産やエネルギーのコストが低いため、価格を欧州製品の最大6割まで下げられると見積もる。つまり中国やインドで生産すればコストを抑えられる一方、環境への負荷が増える可能性は高まる。

排出の責任は巨大多国籍企業に

スモール・ワールド・コンサルティングのマット・ボンド氏(持続可能性シニアコンサルタント)は、「世界の排出量の大部分は、一握りの巨大多国籍企業に起因する」と指摘する。

個人の行動や消費者の選択がよく槍玉に挙げられるが、それらが全体に及ぼす影響はそれほど大きくないと言う。「個人の排出量の大部分は(商品やサービスを)販売する企業に起因し、多くの場合、消費者には選択の余地はほとんどない。巨大多国籍企業は、一刻も早くサプライチェーン全体を巻き込んだ取り組みを始めるべきだ」

おすすめの記事

温室効果ガスの「輸入量」を減らすには?

サプライチェーン排出量削減に動くスイス製薬業界

スイス製薬業界は既に動き始めている。スイスの業界団体サイエンスインダストリーズ(ScienceIndustries)の環境・持続可能性部門の責任者、アンナ・ボッツィー氏は、同業界は利害関係者全員の意識向上への取り組みや排出量削減のための革新的プロセスの開発に多大な投資を行っていると言い、それには「グローバルに連携したアプローチが重要」だと強調する。

巨大製薬企業はグローバルなつながりを活かし、サプライチェーンにおける持続可能な取り組みを積極的に推進している。一方で、医薬品の品質や安全性を確保する社会的責務があるため、できることには限りがある。

ロシュは今年中にサプライチェーン排出量(スコープ3)を約18%削減する目標を掲げている。そのために飛行機より船での輸送の増加、材料リサイクルの増進、再生可能エネルギー利用の促進などに取り組んでいる。

ロシュは問い合わせに対し「スコープ3は依然として弊社のフットプリントの大部分を占めている」と回答。現在、持続可能性目標の見直しを行なっており、2045年までにスコープ3の「大幅な削減」を目指す計画だという。そのために同社はサプライヤーと密に連携し、独自に調査を進め、より持続可能なサプライチェーンの実現の道を探っている。

だが限界はある。医薬品を世界中に届けるために輸送は不可欠で、冷蔵保存が必要な医薬品など、飛行機でしか輸送できないものもあるからだ。

ETHZのタクール・ヴァイゴールド氏は「排出量を削減できたとしても、医薬品が患者に届かなければ意味がない」と言う。スイス国内でも医薬品不足が起こっている。「医薬品を患者に確実に届けるために、飛行機利用が妥当な輸送路もあるだろう」

スイス製薬業界の持続可能性への道は険しい。グローバルサプライチェーンがその一部にある限り、人類の健康を守る医薬品のために地球が病むリスクは消えない。それはいわば、薬の説明書には書かれていない副作用のようなものだ。

本記事のオリジナル版は、SRFニュース外部リンクで2025年3月21日に配信された。グラフはオリジナル版のデータを基にswissinfo.chが再作成した。

編集:Pascal Albisser、グラフの再作成:Pauline Turuban、Kai Reusser、独語からの翻訳:佐藤寛子、校正:宇田薫

おすすめの記事

科学

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。