民主主義の柱である「表現の自由」が揺らいでいる。この権利を支持しない政府は世界中に存在する。表現の自由の名の下に、個人や団体がヘイトスピーチや差別的な発言をすることが昨今問題になっている。スイスでは、表現の自由を巡る法律の是非は国民に判断が求められてきたが、それは非常に危うい綱渡りとも言える。

このコンテンツが公開されたのは、

2023/06/21 11:23

表現の自由は原則として明確に規定されている。世界人権宣言(1948年)と、市民的および政治的権利に関する国際規約(66年)の第19条には次のように記されている。「すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」。そして第21条は「全ての者は、その国の政府に直接または間接に参加できる」と謳う。

欧州では、表現の自由を定めた欧州人権条約(50年)の第10条、法的拘束力のある権利として確立している。スイスは、99年に全面改正された憲法第16条にこの権利を定め、第54条には「世界中で民主主義を促進する」と明記している。

しかし、実際にはまだ多くのことが不明確なままだ。民主主義・選挙支援国際研究所(IDEA)が2022年末に世界の民主主義の現状をまとめた報告書外部リンク によると、過去10年で言論の自由や民主主義が弱体化した国の数は5倍に膨らんだ。一方、swissinfo.chの「表現の自由を求める世界の声」が示すように、基本的な自由や民主主義の強化を求める声も大きくなっている。

おすすめの記事

おすすめの記事

「表現の自由」を求める人達のプラットフォームに

このコンテンツが公開されたのは、

2023/06/21

「表現の自由」は人権だ。だが、当然の権利として存在しているわけではない。世界中で、多くの人達が、この権利を求めて日々声を上げている。swissinfo.chが、こうした人々の声を紹介する。

もっと読む 「表現の自由」を求める人達のプラットフォームに

ソーシャルメディアは公の議論に欠かせないツールとなったが、民主主義の推進力として考えられることは今やほとんどない。フェイクニュース、陰謀論、ヘイトスピーチの発生源としてみなされることの方が多いだろう。SNSを巡る問題への対応策として、世界中の国々が新たな規制や対抗措置を講じようとしている。世界的に先駆的な役割を果たしたのが、「ネットワーク執行法(NetzDG)」を制定したドイツだ。台湾は「プロソーシャル(向社会的)」なデジタルインフラを構築。一方、スイスは今のところSNS関連の規制を定めていない。

おすすめの記事

おすすめの記事

ソーシャルメディア規制 独自路線貫くスイス

このコンテンツが公開されたのは、

2021/05/12

フェイクニュース、ヘイトスピーチ、陰謀論、検閲――。近年はSNSなど、ソーシャルメディア・プラットフォームが持つ力は大きくなりすぎたと専門家は言う。インターネットが再び民主主義の推進力となる方法はあるだろうか?スイスでは個人の判断力が頼りの綱だ。SNS規制を巡る現状を国際比較した。

もっと読む ソーシャルメディア規制 独自路線貫くスイス

表現の自由に必要なのは、社会の中での権力分散だけではない。意思決定を誰かが独占することなく、多くの異なる機関や利害関係者が意見形成に参加すれば、表現の自由は民主主義を強化するという役割を果たすことができる。swissinfo.chは10カ国語での意見交換の場を作り、例えば表現の自由の限界についてなど、多くのテーマでの議論を読者に投げかけている。

おすすめの記事

あなたに「表現の自由」はありますか?

あなたは自分の住んでいる場所の表現の自由が、しっかり守られていると感じていますか?

議論を表示する

スイスでは、表現の自由を巡る可能性と限界について、市民が直接民主制の制度(イニシアチブとレファレンダム)を通して繰り返し幅広い議論を行い、法的拘束力のある国民投票も行う。表現の自由は現代の民主主義における柱であるため、それに関する決定を国民が下すことには危うさも伴う。しかし国民投票がスイスの政治文化には欠かせないことは周知の通りだ。

おすすめの記事

おすすめの記事

スイス国民投票、表現の自由に貢献?

このコンテンツが公開されたのは、

2021/07/08

スイスで年4回行われる国民投票は、表現の自由の促進にどう貢献しているのか。現代の直接民主制は、市民の声が社会に届くのにどんな役割を果たしているのか。スイスの事例から学べることは多い。

もっと読む スイス国民投票、表現の自由に貢献?

スウェーデン・ヨーテボリのV-Dem研究所によると、20カ国・地域(G20)の中でインド、トルコ、インドネシアなどが2023年に権威主義化した。これらの国では執筆活動をする人だけでなく、風刺画家も当局から検閲を受けている。そのため風刺画家は当局の許容範囲を探りながら作品作りに取り組んでいる。

前

次

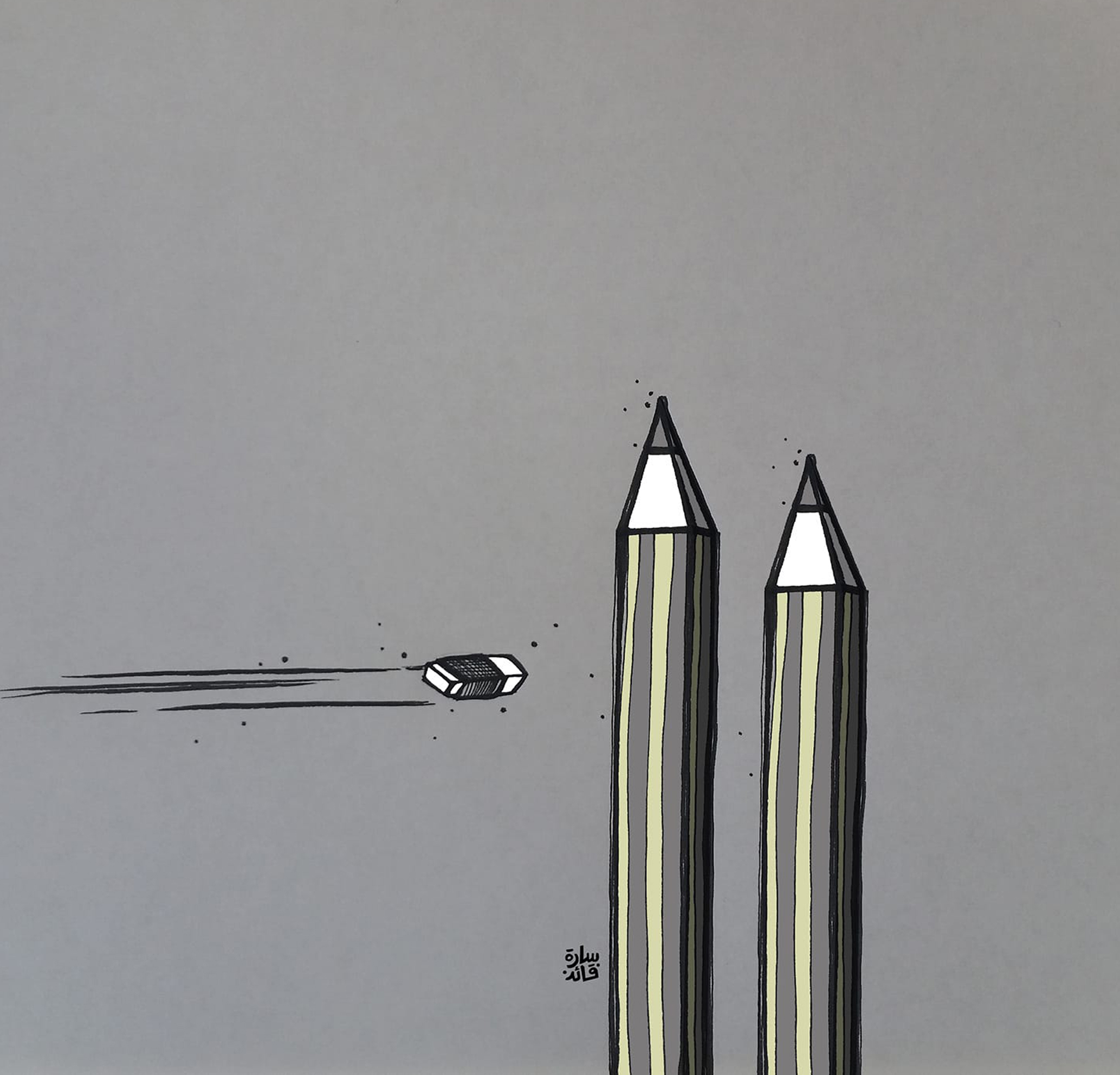

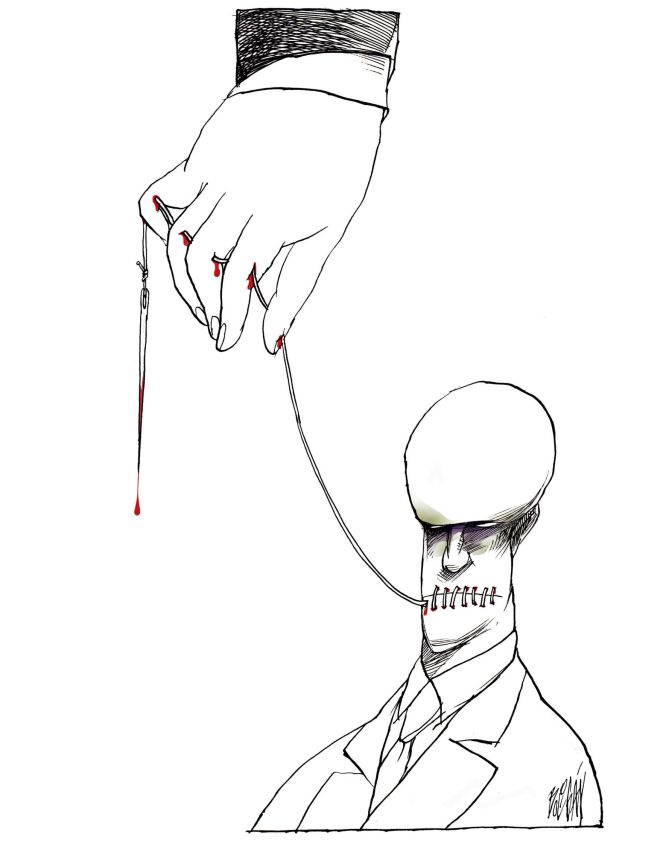

「無題」。サラ・カエドさんはバーレーン出身の風刺漫画家で、現在は英国在住。毎日発表している風刺画のテーマは難民、女性、汚職、権力、人間存在、矛盾

Sara Qaed

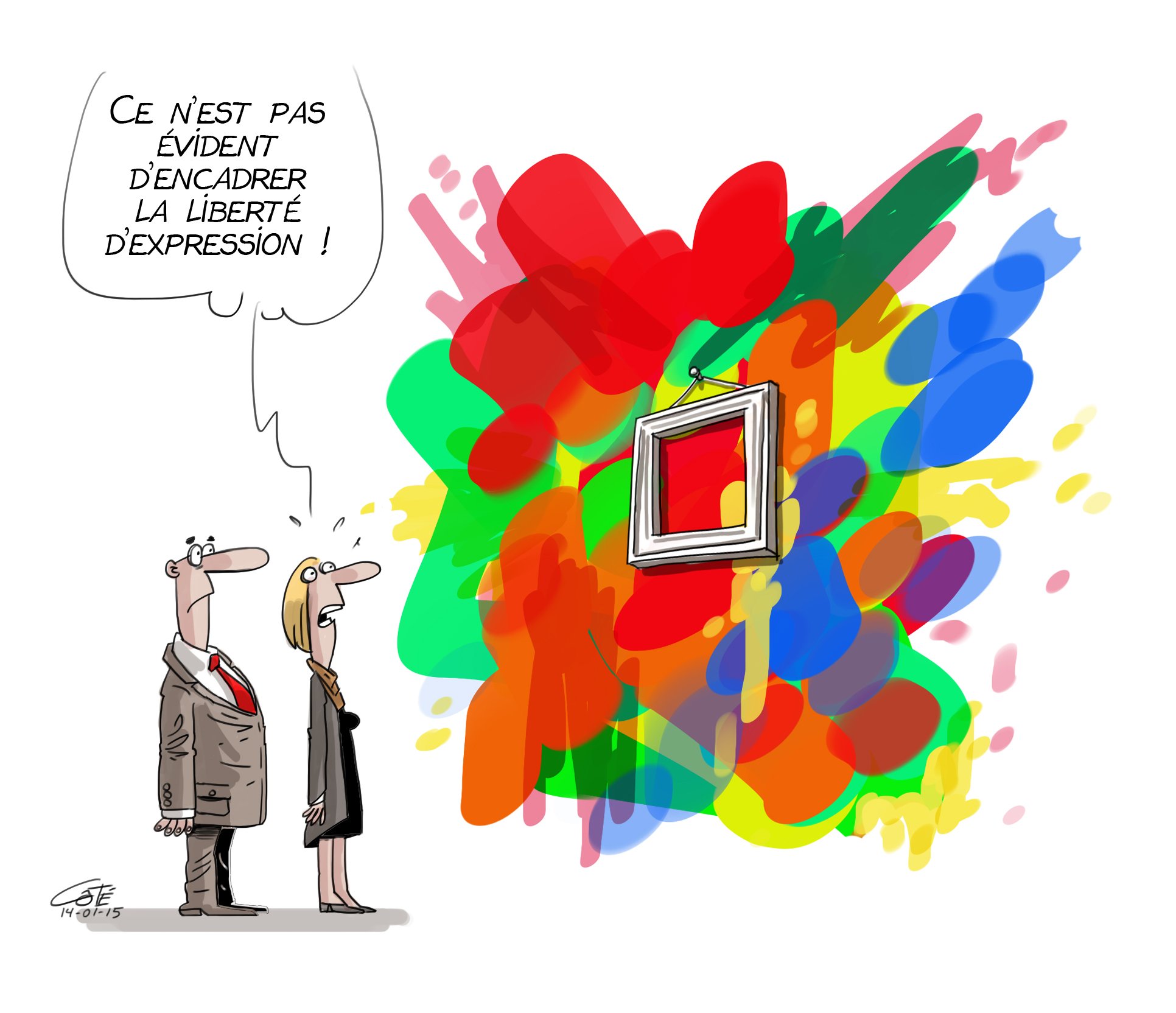

「表現の自由はそう簡単に額装できない」。アンドレ・フィリップ・コートさんはカナダのシナリオライター兼風刺漫画家。特にコミックで有名に。日刊新聞や風刺雑誌に作品を掲載。毎年、風刺画ベストコレクションを出版しているほか、大きな展覧会でも作品を発表

Côté

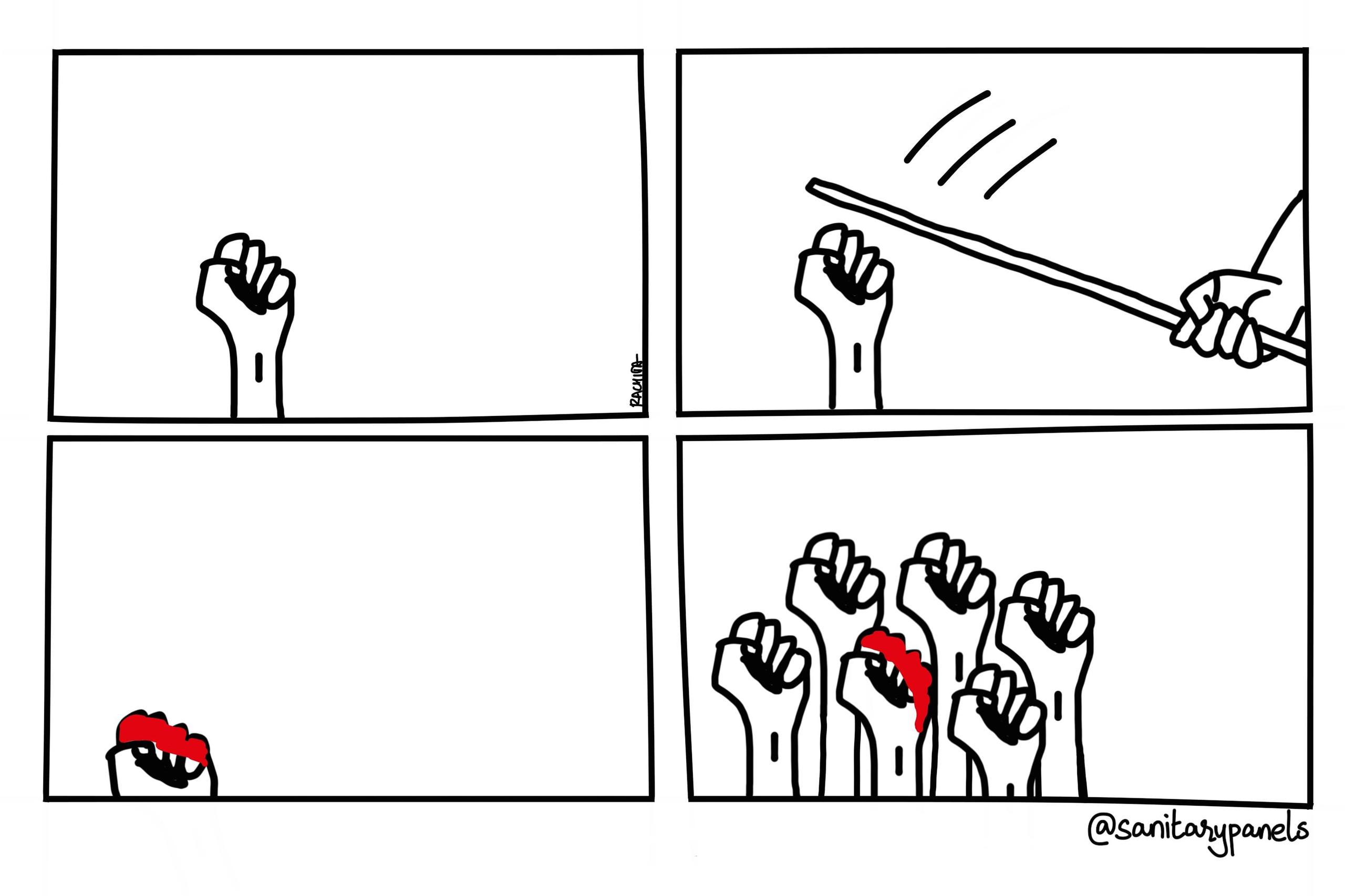

インドの風刺漫画家ラチタ・タネジャさんはインスタグラム上のフェミニスト・ウェブコミック「サニタリー・パネルズ」の創設者。政治、社会、文化に関する作品を載せている。昨年12月、タネジャさんに対する刑事訴訟手続きが始まった。理由は、インドの最高裁判所が与党・インド人民党に対し予断を抱いている、とほのめかす風刺画を発表したため

sanitraypanels

「レベル・ペッパー」のペンネームで活動するワン・リミンさんは中国の風刺画家。反共産的な風刺漫画で知られる。ウイグル人。中国の習近平国家主席や中国共産党をばかにしたという理由で、政府による迫害が続く。身の危険が大きくなり過ぎ、2014年から中国に入国できないまま

Rebel Pepper

「ミャンマー国軍の血染めの1日」。同じくワン・リミンさんの作品。2017年6月、定職として米RFA(ラジオ・フリー・アジア)所属の政治風刺画家のポストに就く

Rebel Pepper

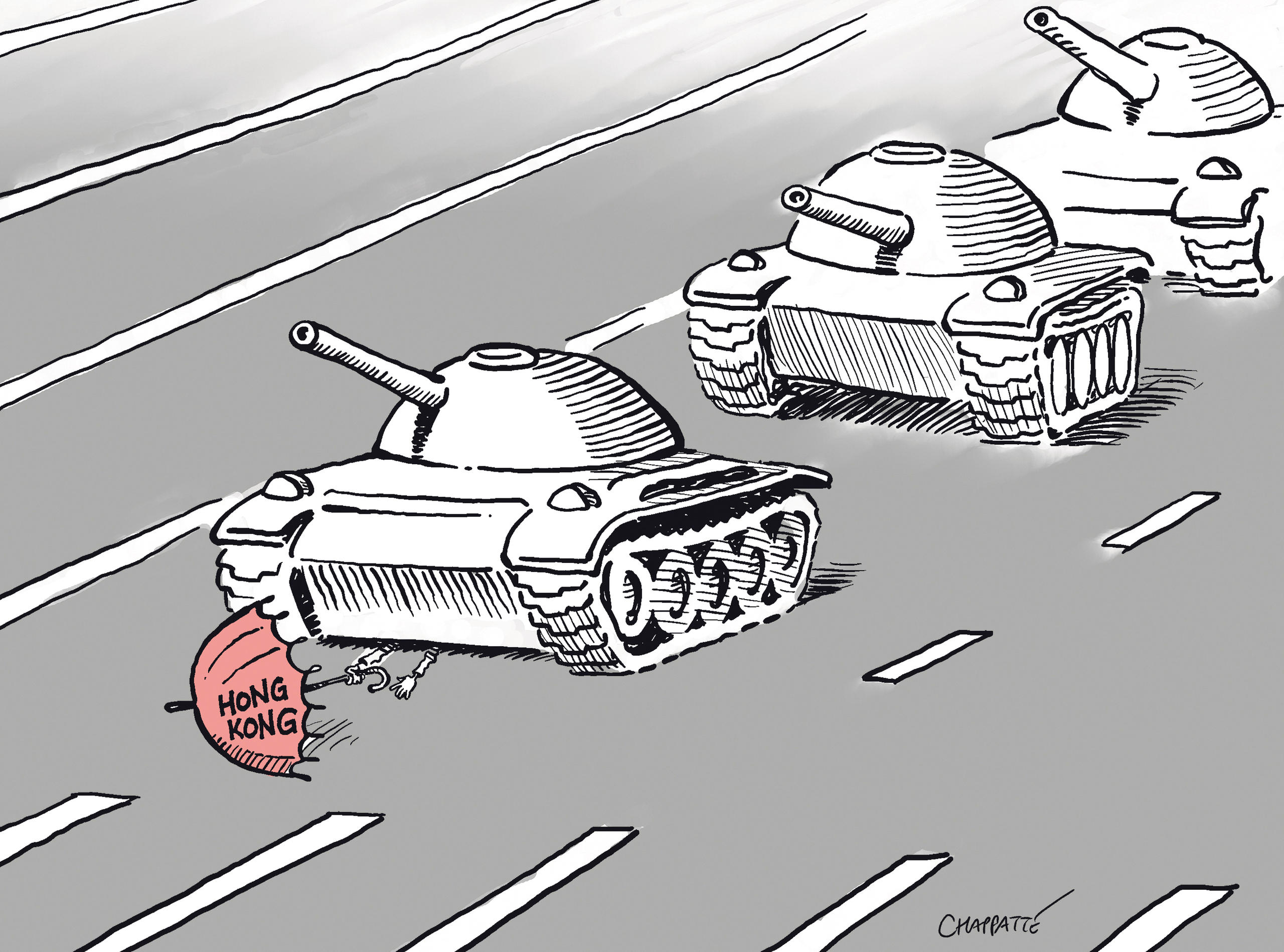

「天安門から香港へ」。スイスとレバノンの血を引くパトリック・シャパットさんの作品は、米紙ヘラルド・トリビューン(現インターナショナル・ニューヨーク・タイムズ)やニューヨーク・タイムズ、独誌シュピーゲルなど世界的に有名なメディアに掲載されている。ニューヨーク・タイムズは2019年、風刺画掲載を打ち切ることに。世界を股にかけて活動するシャパットさんは、10年からスイスの財団「平和のための風刺漫画」の会長を務める。同財団の発案者はノーベル平和賞受賞者のコフィ・アナン氏。名誉会長も務めた

Chappatte

キューバ出身のアンゲル・ボリガン・コルボさんは、1987年にハバナで造形美術の勉強を終えた。92年にメキシコに移り住み、以来、日刊紙エル・ウニベルサルや雑誌コノスカ・マス、政治雑誌エル・チャムコに風刺画を掲載。政治風刺漫画を扱うエージェンシー「カートゥーンクラブ」の創立者でもある

Boligan

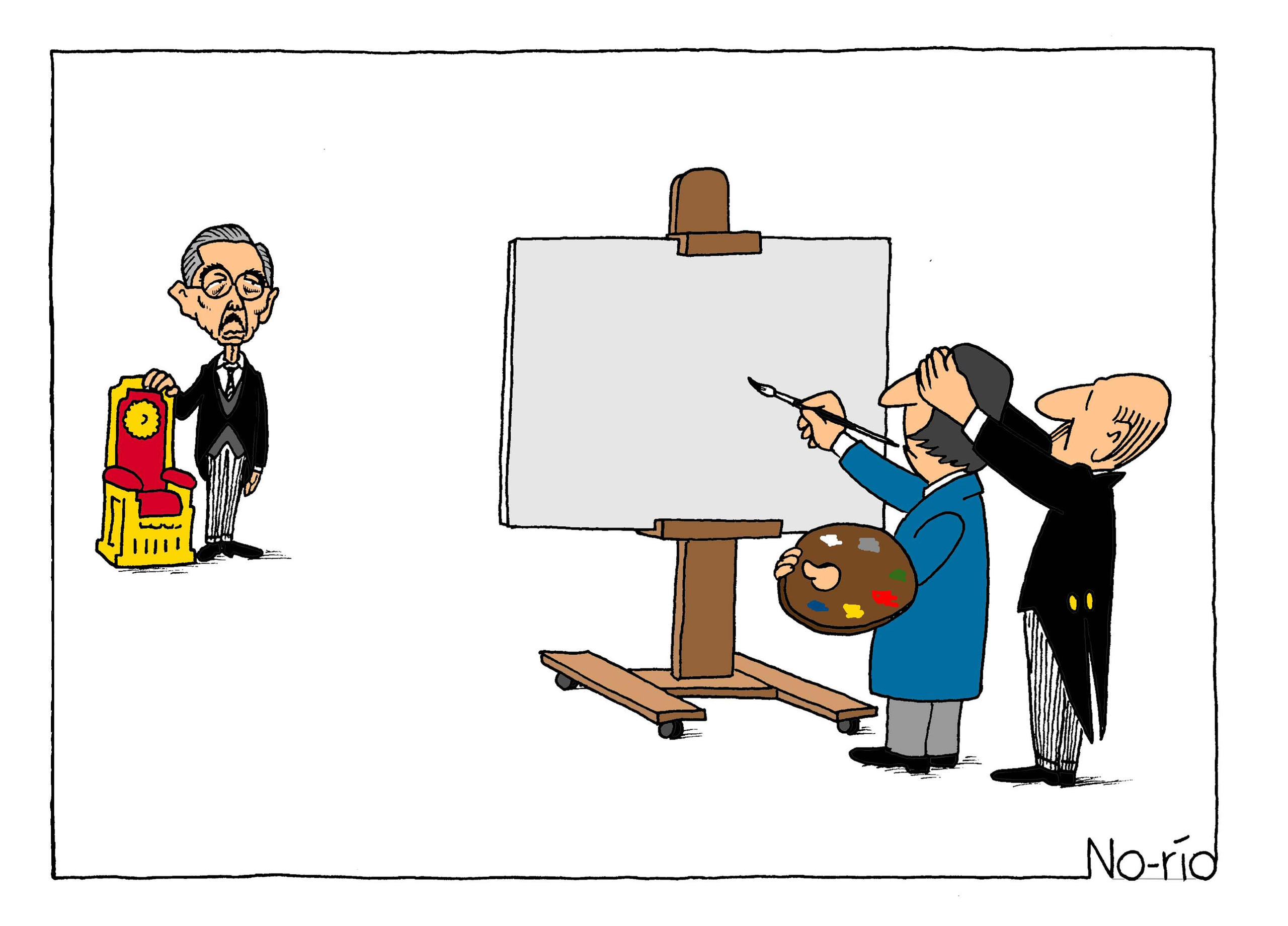

日本の風刺漫画家、山井教雄(やまのい・のりお)さんは、短編映画の監督として10年間フランスで過ごした。帰国後、週刊誌AERAで毎週風刺漫画を発表。毎年2カ月間世界を周遊し、漫画を通じて寛容と平和を訴えている

No_Rio

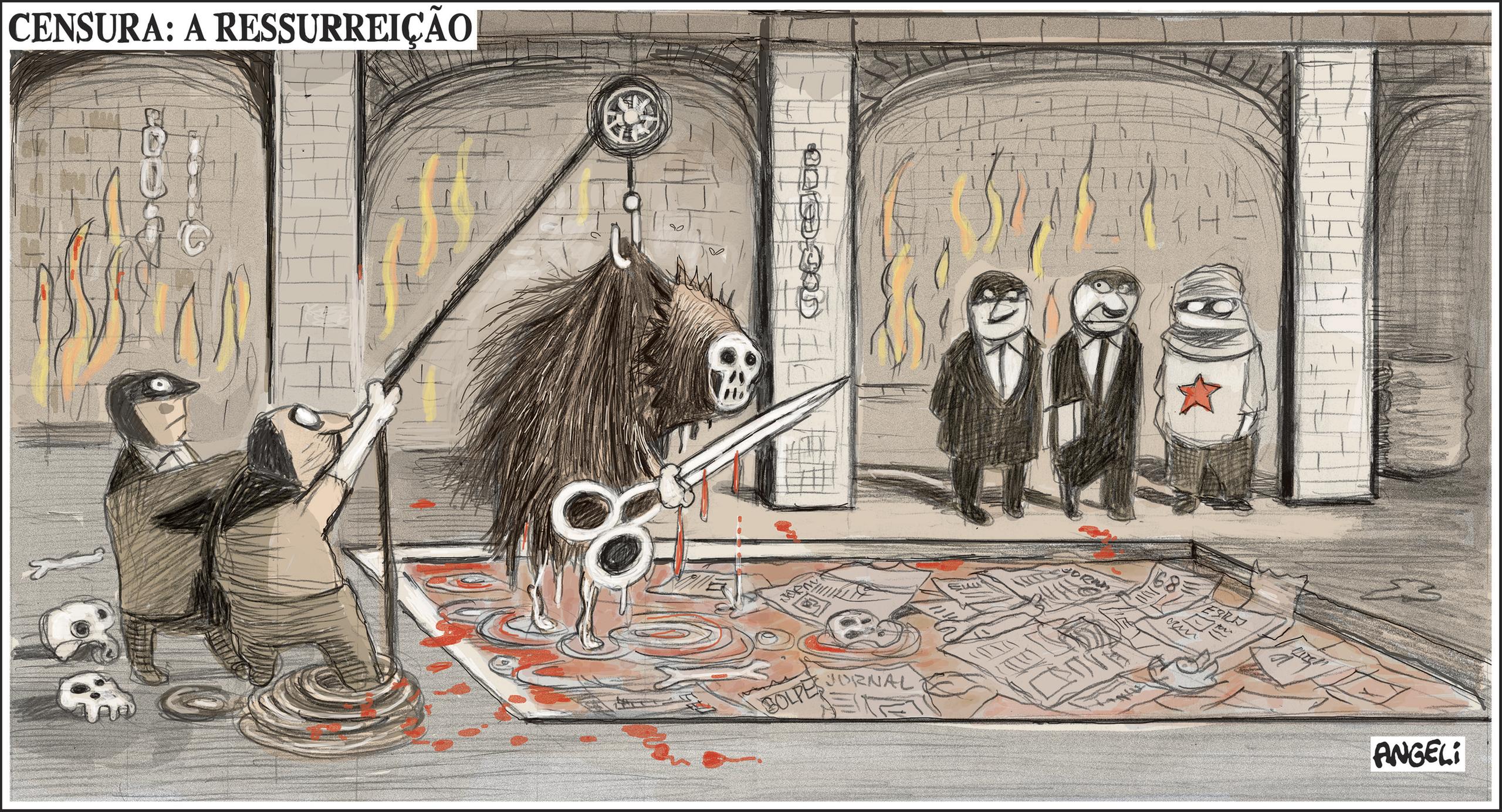

「報道管制 ― 復活」。アルナルド・アンゲリ・フィルホさんは40年以上にわたり、政治風刺画家としてブラジルの日刊紙フォーリャ・ジ・サンパウロやウニベルソ・オンライン(UOL)で作品を発表し続けている。インターネットやカートゥーン・ネットワーク向けのアニメも手掛ける。ブラジルのベスト・カートゥニストに16回選ばれた

Angeli

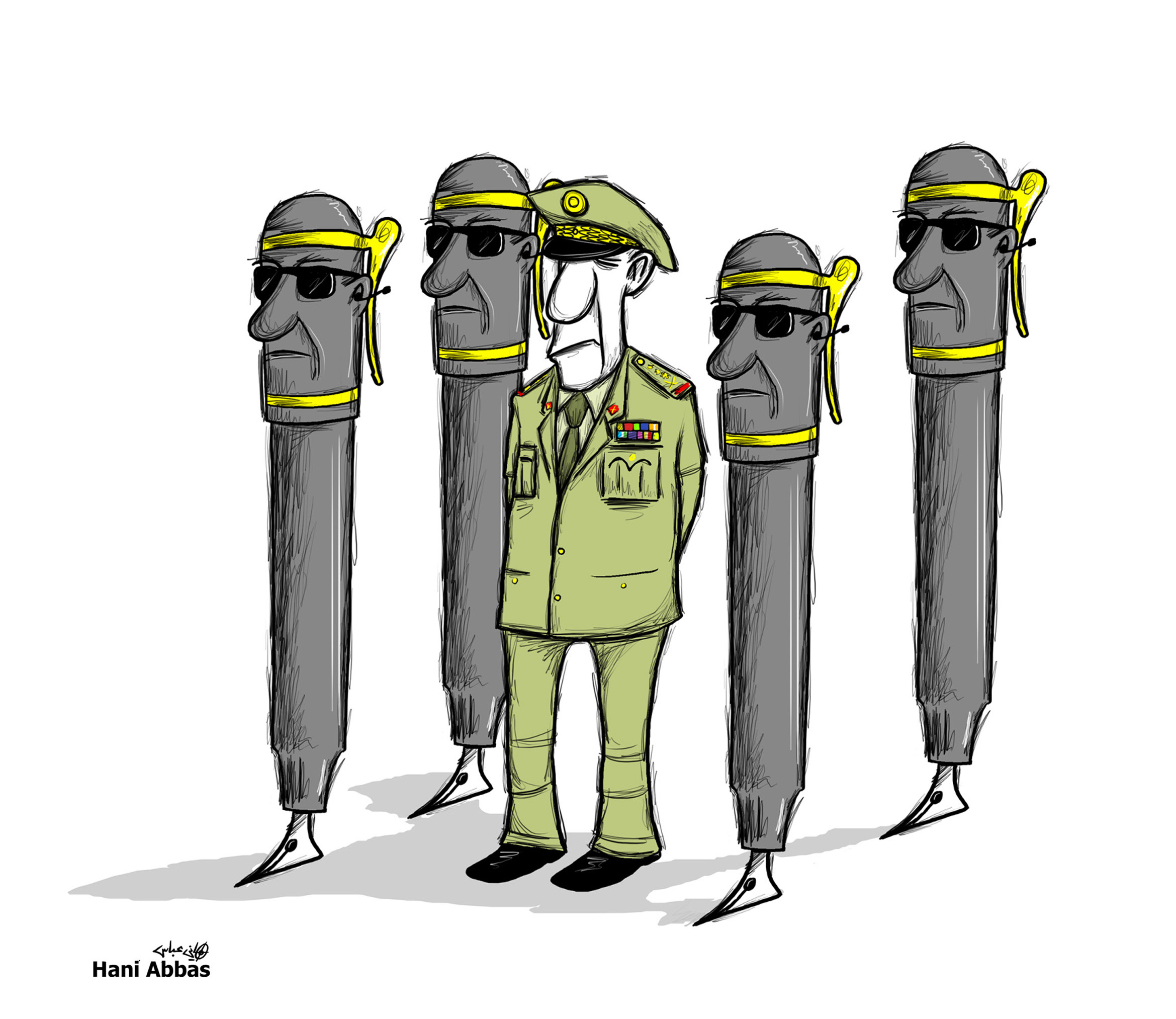

ハニ・アッバースさんはシリアとパレスチナにルーツを持つ風刺画家。1977年、シリアのヤルムークにあるパレスチナ難民キャンプ生まれ。2012年、ある風刺画をフェイスブックに掲載した後シリアを逃れざるを得なくなり、スイスに難民申請を提出。現在はスイスに住み、風刺画を通じて戦争のむごさを訴え続けている

Hani Abbas

「ニューヨーク・タイムズから政治風刺画消える」。マルコ・デ・アンジェリスさんはイタリアのジャーナリスト、論説風刺画家、児童書イラストレーター、グラフィックデザイナー。1955年ローマ生まれ。75年から国内外の200を数える新聞で作品を発表。日刊紙ラ・レプッブリカ、イル・ポポロ、イル・メッサジェッロの記者および風刺画家として長年活動し、現在はオンラインマガジン「ブドゥアール」の編集長。カートゥーンアーツ・インターナショナルやニューヨーク・タイムズ・シンジケート(2019年以前)が彼の作品を世界中に発信

M. De Angelis

「まず私の仕事を1から5の間で評価して下さい」。独学の風刺画家アレクセイ・メリノフさんは、1988年からモスクワの日刊紙モスコフスキー・コムソモーレツに風刺画を掲載している。また、刑法、税法、あるいはウラジーミル・プーチン大統領の発言集など、2通りの解釈が可能な政治関連書籍もモチーフとして扱う

Aleksey Merinov

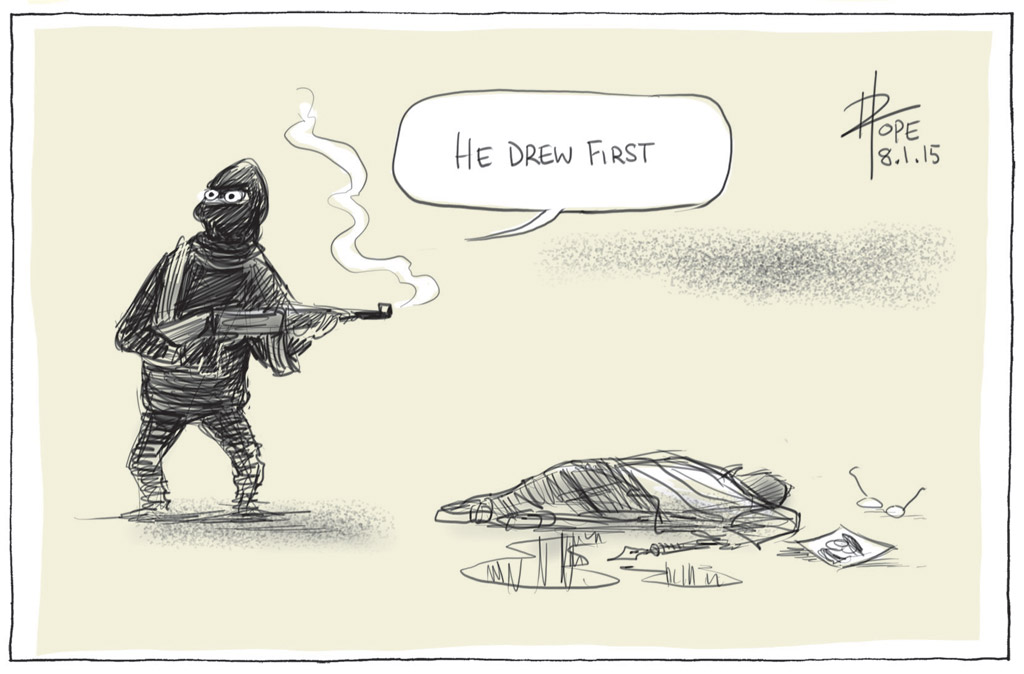

「こいつが初めに描いたんだよ」。デイビッド・ポープさんは1980年代半ば、労働運動や環境保護運動に関するオーストラリアの発行物向けの漫画を描き始めた。フリー風刺画家として使うペンネームは「ハインリヒ・ハインツ」。2008年に正社員雇用された日刊紙キャンベラタイムズでは、実名で作品を掲載

Pope

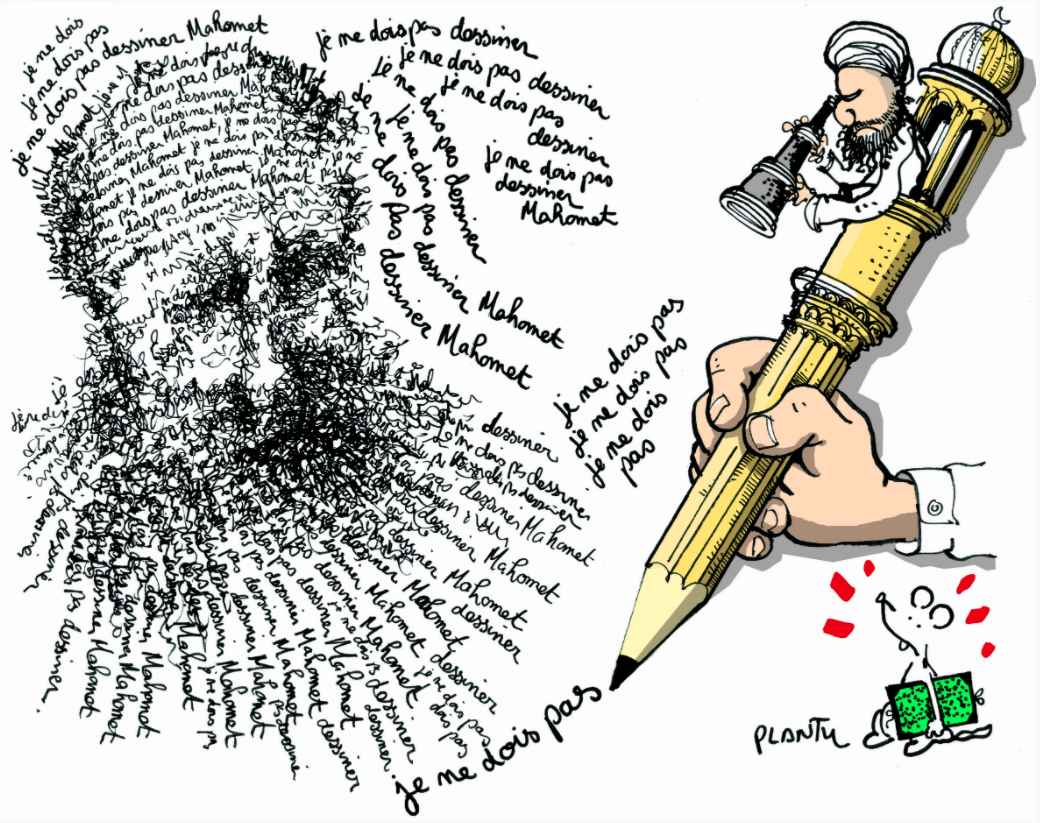

「ダメなんだ。描いちゃダメなんだ。ムハンマドを描いちゃダメなんだ……」。「プランチュ」のペンネームを持つジャン・プランチュルーさん。1972年、仏夕刊紙ル・モンドに初めて掲載された風刺画はベトナム戦争がテーマだった。以来、多くのメディアで見出しを飾る。2006年、コフィ・アナン元国連事務総長とともにニューヨークでシンポジウムを企画・開催。これを機に財団「平和のための風刺漫画」を創設

Plantu

ハンガリーのオルバン・ビクトル首相のような非自由主義的でポピュリズムを擁護する政治的リーダーの台頭も、表現の自由にとって試練と言える。しかしハンガリーなど複数の国で現在、民主主義路線の対抗勢力が前進している。彼らの目標は、積極的な市民参加による民主主義の強化だ。

国境を越えたインターネットの世界では、国際的なテック企業と国家機関が互いに対立している。しかし、どちらも、少なくとも民主主義の形だけでも取り繕っておきたいとの考えを持つ。そのためフェイスブックは独立した監督委員会を、欧州委員会はデータ保護監督当局を設置している。

インターネットが登場して最初の数十年間、世界各国にドメイン名を割り当てていたのが、比較的民主的に組織された国際NPO「ICANN」だった。同様に今後はグローバルなオンライン市民委員会がインターネットの規制を担うことが考えられる。そのような組織の拠点にはスイスのジュネーブが適しているだろう。

おすすめの記事

オピニオン

おすすめの記事

ルソーの故郷からインターネットを統治

このコンテンツが公開されたのは、

2021/05/10

インターネットが世界の民主主義に貢献していくなら、それを統治するグローバルなガバナンス機構が必要になる。民主主義コラムニストのジョー・マシューズ氏は、そのような機構をオンライン上で構築し、現実世界の本部をジュネーブに置くことができると提案する。

もっと読む ルソーの故郷からインターネットを統治

情報が拡散するペースは上がっている。「だからこそ、偽情報やヘイトスピーチに対する公的な対応は迅速でなければならない。1晩何もしないでいるだけで、人はこうした拡散情報を長期記憶に結びつけてしまう」と、台湾のIT大臣オードリー・タン氏はswissinfo.chのインタビューで述べている。

おすすめの記事

おすすめの記事

オードリー・タン氏「SNSは国を簡単に無視できる」

このコンテンツが公開されたのは、

2021/05/15

世界中の民主国家がインターネットのもたらす課題に取り組む中、台湾の民主制度ではデジタルツールが浸透している。台湾は既に解決策を見出したのだろうか?オードリー・タン(唐鳳)IT担当相にインタビューした。

もっと読む オードリー・タン氏「SNSは国を簡単に無視できる」

しかし、スピードだけでなく、対応の中身も重要だ。「偽情報が広まるのと同じタイミングで、例えば(偽情報が拡散してから)数時間以内に、報復や差別、復讐ではなく、楽しさをシェアできるようなコミカルな情報を対抗措置として拡散すれば、皆の気分が良くなるだろう」

(独語からの翻訳・鹿島田芙美)

このストーリーで紹介した記事