ヴォー州の自治体ル・モン・シュル・ローザンヌの中心地に立つ教会

Sissssou

ヴォー州の自治体ル・モン・シュル・ローザンヌの中心地に立つ教会

Sissssou

「地元政治への市民参加をもっと促し、スイスの直接民主制を促進する」。これがヴォー州の自治体ル・モン・シュル・ローザンヌで結成された、新しい市民団体の大いなる野心だ。

このコンテンツが公開されたのは、

人口約7千人のル・モン・シュル・ローザンヌ外部リンクの集会所に5月下旬、30人近くの住民が集まった。4月に誕生した新しい市民団体「ル・モン市民―民主主義・連帯・エコロジー外部リンク」の呼びかけに応えた人たちだ。

この集会の目的は、来年2016年の地方議会選挙に向けた政策プログラムの作成。団体メンバーのフィリップ・ソムスキーさんは、集会の挨拶で、「このような取り組みにより市民は民主政治に参加し、身近なテーマに直接影響を与えることができる」と話した。

課題

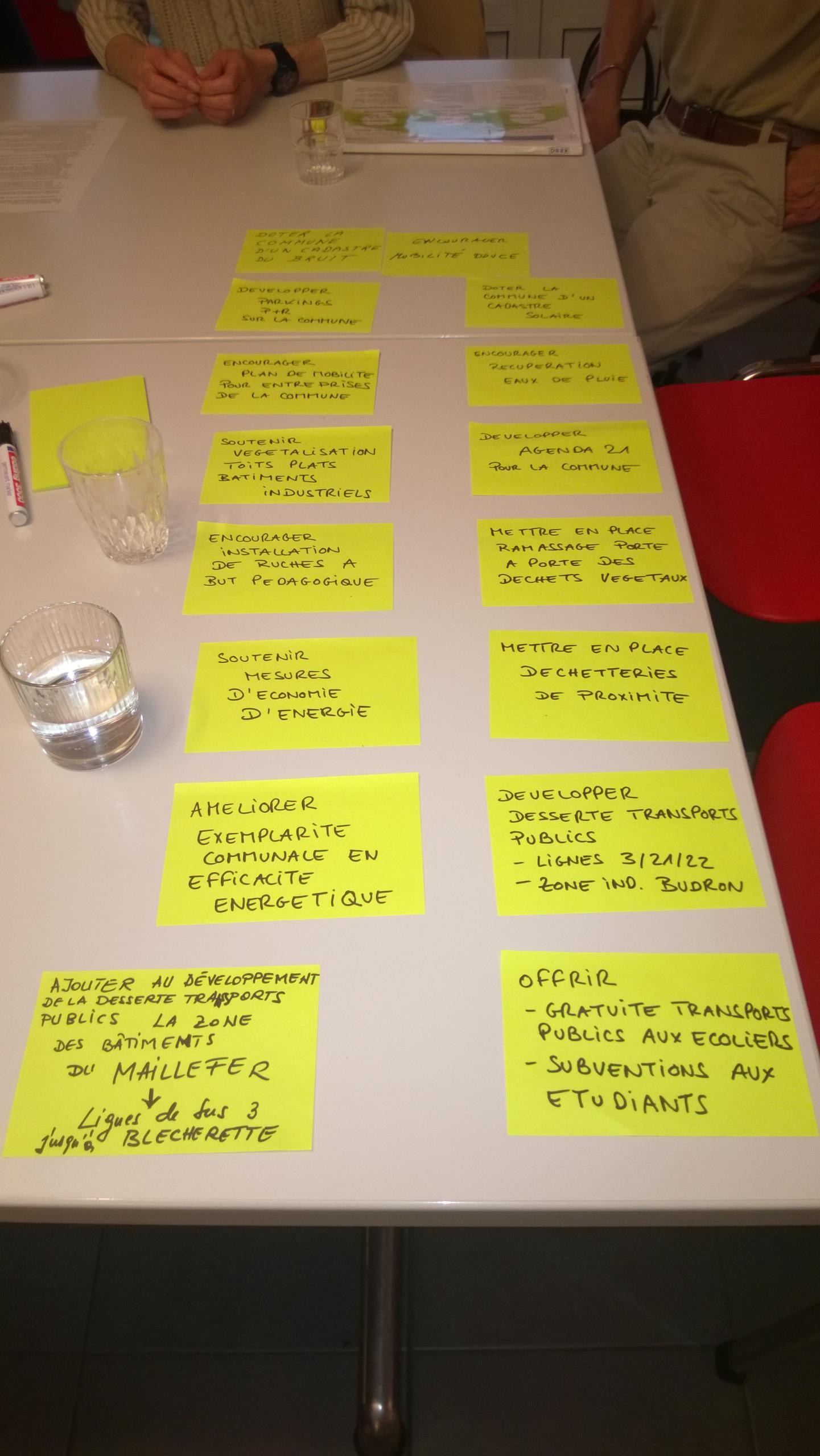

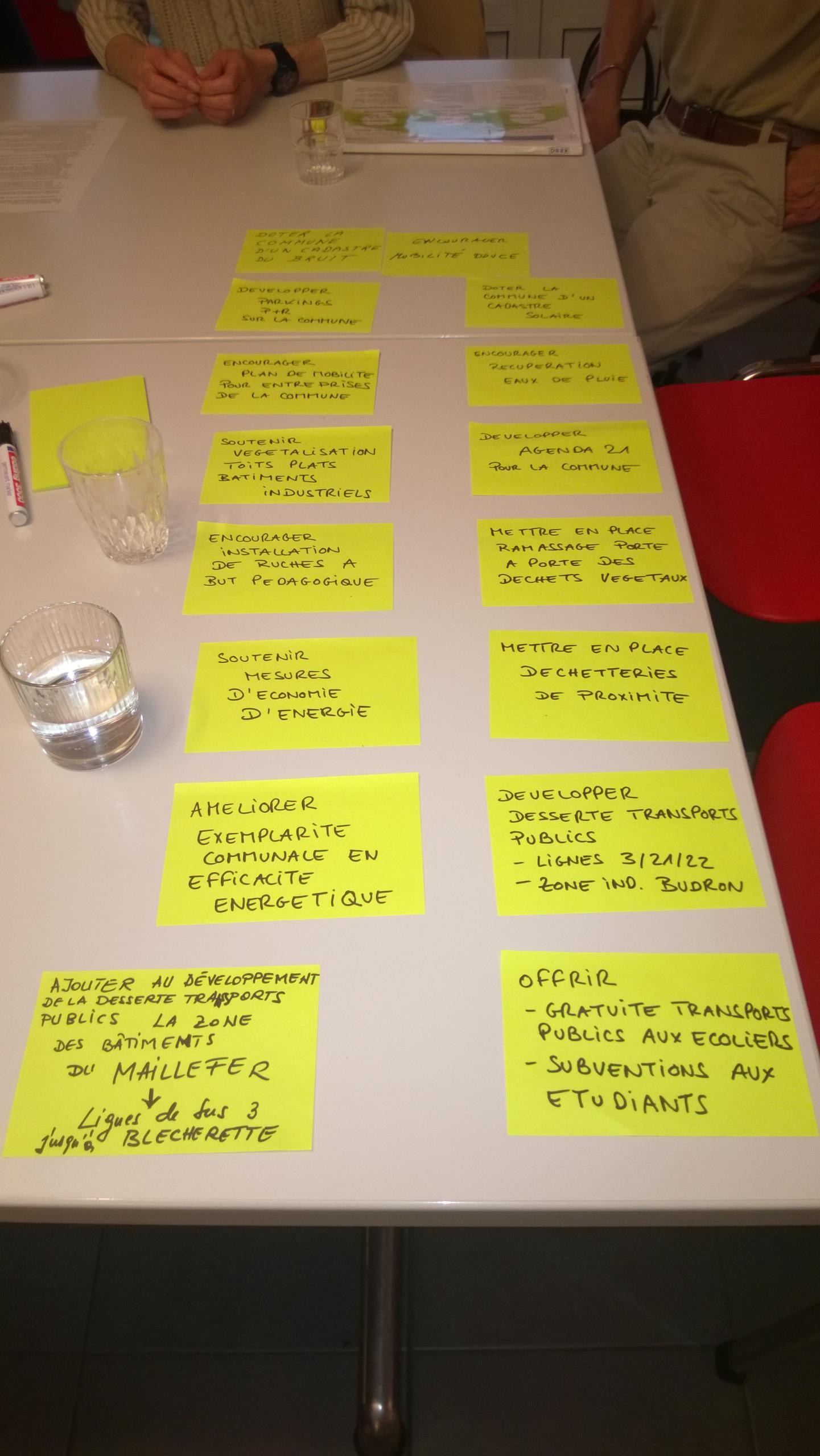

参加者たちはまず、グループに分かれテーブルに着く。どのテーブルにも、団体の掲げる「民主主義、連帯、エコロジー」という、三つのテーマに関したさまざまな提言を書いた付箋が貼られている。

提言の内容は「もっと近くにごみ集積所を設置する」「難民申請者や失業者を雇用するために公共事業を行う」「公共調達制度に社会的・環境保護的な条項を導入する」「協会・団体活動で地元の公共施設を使えるようにする」などだ。

おすすめの記事

おすすめの記事

議論のプロセス

このコンテンツが公開されたのは、

もっと読む 議論のプロセス

各テーブルでは一つのテーマに付き15分の間、付箋に書かれた提言について議論が交わされる。提言を修正したり、新たな提案をしたりすることもできる。そして、各テーブルで採用された提言が、壁際のボードに貼られる。

三つのテーマが話し合われた後で、各テーブルの代表者が結果を報告する。そして投票。ボードに貼られた付箋の下に、各参加者がシールを貼っていき、最もシールの多かった提言が、次回選挙に向けたこの団体のマニフェストに載る予定だ。

参加者の中で、ただ一人だけ討論に参加せず、傍観者に徹する人がいる。自治体長のジャンピエール・シュウェー氏だ。この集会を評価してはいるものの、疑念を隠しきれないという。

「この集会で、人々は熱心に議論し、考えをめぐらせている。提言の中には、採用されなかったものもある。そこから不満が生まれることもある。政治の場では、常に何かを勝ち取ることはできないが、それでも、取り扱われるのが身近な問題である場合は特に、強いフラストレーションが生まれやすい」(シュウェー氏)

現代性をもたらす

「ル・モン市民」が設立されたのは、資源・ごみ管理と、就学前児童の受け入れ施設に関した二つの署名活動がきっかけだった。そこから、地元の政治にもっと住民を参加させようというアイデアが生まれた。

「私たちの地域に、そしてスイスに『現代性』をもたらしたいと考えている」とソムスキーさんは言う。「世界のほかの場所でも、市民が政治に目覚めている地域があるのは知っている。私たちはまだ試験的な段階にあるが、間接民主制の弱点、それから直接民主制の弱点を少しでもカバーする民主主義を作り出したい」

議会が承認した法律の是非を国民投票で問うレファレンダムや国民発議(イニシアチブ)に代表されるスイスの直接民主制では、国民はさまざまなテーマに対し、国・州・自治体レベルで頻繁に意思表示ができる。だがソムスキーさんは、このシステムは「完璧」ではないと言う。

「十分な力量と財力がなければ、イニシアチブやレファレンダムを提起することは無理。それらの手段に訴えることができるのは、政党や強力なロビー団体だ。一方、私たちが望んでいるのは、身近なテーマに市民を巻き込む制度の確立だ」

全市民の声?

一方、参加者の参加理由はさまざまだ。「騒音問題にとても悩まされているから参加した」(ジャンピエールさん)と言う人もいれば、「自分の町で何が起こっているかに興味があり、人と出会うことが好きだから」(マルセルさん)と言う人もいる。

だが、市民全体を代表するはずの今回の集会は、緑の党やスイス交通クラブなどの左派政党・団体の集会とあまり違いがない印象を与える。閉会後の歓談の時間になるとその印象はさらに強くなった。一人の男性は、あるインクカートリッジの製造会社が「弊社はエコロジーだ」と主張していることに憤慨し、別の女性は町の中を走るスポーツ用多目的車(SUV)が多すぎると不平をもらしていた。

では、「ル・モン市民」は、緑の党や社会民主党などの単なる「分身」なのだろうか?

ソムスキーさんは反論する。「メンバーには政党に所属する人もいるが、ほとんどの人はそうでない。確かに、市民団体が初めに政治的活動に着手することが多いかもしれないが、目的はその活動を多くの人に広めることだ。政治家という一部の人のみが主導権を握らないためにも、政治的活動への参加は小さなグループだけに制限されてはならない」

(仏語からの翻訳・編集 由比かおり)

続きを読む

おすすめの記事

タウンミーティング 時代遅れの民主主義?

このコンテンツが公開されたのは、

2万7千人の人口を抱えるラッパースヴィール・ヨーナは、議会を持たない基礎自治体としてはスイス最大の都市だ。市民が今もタウンミーティングで政策を決めているが、今年6月のタウンミーティングに集まった参加者はたった350人。これは地方レベルの直接民主制が下火になっていることの表れだろうか、はたまた政治制度の破綻を示しているのだろうか?

もっと読む タウンミーティング 時代遅れの民主主義?

おすすめの記事

トラック購入に待ったをかけた市民たち

このコンテンツが公開されたのは、

フラウブルンネン外部リンクは首都ベルンとジュラ丘陵の中間にある。四つの駅があり、広々とした田園や森が広がる静かな田舎だ。人口は約4800人で、住民は田舎暮らしをしながら地域の中心都市に通勤できる。 そのフラウブルンネ…

もっと読む トラック購入に待ったをかけた市民たち

おすすめの記事

スイスの民主主義 税金の使い道も最終決定権は市民が握る

このコンテンツが公開されたのは、

スイス中部にあるアーラウ市。この市では、政治家が過剰な財政支出をしようとすると、住民が財政レファレンダムという特別な住民投票制度を通して異議を唱えることができる。これまでに市の予算案が財政レファレンダムで実際に否決されることはあまりなかったが、この制度は違った形で影響力を発揮している。

皆のお金に関することは皆で決めるという「市民参加型予算」はここ数年で広がりをみせている。マドリードやパリでもすでに過去数回、5億ユーロ(約623億円)に上る予算案の是非が住民投票で問われてきた。

一方スイスでは、市民が予算案の是非を決めることは政治文化に長く定着している。大抵の州や基礎自治体には財政レファレンダムと呼ばれる住民投票制度がある。この制度には任意的なものと義務的なものがあり、大半の自治体にはそのどちらか一つがあるが、中には両方を持つ自治体もある。

市の財政に対する決定権

その後者のうちの一つがアーラウ市だ。ベルンとチューリヒの中間に位置するこの自治体は、絵に描いた様に美しく歴史のある旧市街で知られる。同市の予算は市議会だけが決めるのではなく、有権者にもその是非が問われる。アーラウ市では、市が600万フラン(約6億9千万円)以上の予算を組む場合に義務的に住民投票が行われる。

しかし、その金額以外でも、市の予算案すべてが任意的な住民投票の対象となる。任意的な住民投票を行うための唯一のハードルは、有権者の1割が一定の期間内に住民投票の実施を求める要望書に署名しなくてはならないことだ。

有権者が二つの制度で予算案にノーを突きつけることのできるアーラウ市では、税金の使い道に関して活発に議論を行う政治文化がこの数十年間で築きあげられた。その影響は市の景観にも表れている。春の暖かく穏やかな日、シュロッス広場の周りは緑であふれている。その景観が保たれている理由は、市の住民が数年前に、広場の地下に駐車場を建設する計画を財政レファレンダムで拒否したからだ。

シュロッス広場から数メートル先に、アーレ川の水路が緩やかに流れている。市は元々、360万フランをかけて、この水路を自然な岸や茂み、入り江、沼のある自然な状態に復元する計画を立てていた。しかし、「費用は高額で計画は不必要だ」と主張する右派の国民党は、署名を集めて住民投票を実現させた。その結果、国民党の主張は市の住民から認められた。

アーラウ市で初めて実現した財政レファレンダムの背景には長い物語がある。問題となったのは兵士の像の移転先だ。政治的には特に重要ではなかったが、市民感情に触れるものだった。この像は長年、駅前広場の中央に置かれていたが、1971年に広場が改装された際、この像を学校前広場に「追いやる」計画が持ち上がった。教諭たちはその予算案に反対するために署名を集め、住民投票を実現させた。そしてその結果、教諭たちの主張は住民から認められた。こうして再び駅前広場に設置されることになった兵士の像は、今日では駅前広場近くの兵営に置かれている。

「市民による調整」

アーラウ市の旧市街には数百年の歴史を持つ古い通りがある。この通りの人たちの多くは「市民による調整」を誇りに思っている。例えば公園で紙コップに入ったエスプレッソを飲んでいた男性は、市議会議員を基本的には信頼しているという。だが、議員が「おかしなことをする」時があれば、市民が市政に介入できることはよいと考える。また、バスを待っていた年配の女性は、スイス人の間に深く浸透している民主主義への考え方を的確に言い表した。「私たちが税金を払うならば、私たちにも決定権があるべきだ」

市の予算案に反対するために、住民投票の実施を求めて署名が集められることがアーラウ市では年に約1回程度ある。しかし必要数の署名が集まらないことは度々あるうえ、住民投票が実施されても実際に予算案が否決される可能性は高くない。過去15年間で実現した財政レファレンダムで予算案が否決されたケースは、シュロッス広場の地下駐車場建設計画とアーレ川水路の自然復元計画の2件だけだ。

見えないブレーキ

このように財政レファレンダムが市の住民投票で成功することはあまりないが、この制度の存在自体が見えないところで影響力を発揮している。チューリヒ大学の法学教授でアーラウ民主主義センター所長のアンドレアス・グラーザー氏は次のように語る。「(この制度の存在により)市は意識的に予算を決める傾向がある。そのため市の財政に負荷がかかりにくい」。ある研究によると、財政レファレンダムのある自治体では、この制度のない自治体に比べて人口1人当たりの予算額がはるかに低いことが分かっている。

財政レファレンダムには優れた点が多いとされる。しかしその一方で、直接民主制のほかの制度にもよくあることだが、この制度には計画の進行を遅らせるという面があり、場合によっては計画が当初の予定から数年遅れることもある。さらに、「非主流派や少数派のための予算案は、組織力の高い団体への予算案に比べて容認されにくい傾向がある」とグラーザー市は話す。

特に影響が大きいと考えられるのは、若者や外国人など投票権を持たない人たちだ。「しかし実際にはそのような影響は確認されていない」とグラーザー氏。アーラウ市ではこうした人たちへの予算は大抵気前よく承認されているという。

連邦レベルでの導入は?

つまり財政レファレンダムは、スイスがバランスの取れた財政を保つために重要な制度の一つと言える。だがそれは州レベルおよび基礎自治体レベルでのことであり、連邦レベルで国の予算が義務的ないしは任意的に国民投票に付されることはない。連邦議会の上下両院では約10年前に同様の制度を導入する案が議論されたが、結果的に案は棄却された。理由は、財政レファレンダムを導入すると連邦閣僚の裁量が大幅に狭められ、重要な投資が阻まれる可能性が危惧されたためだった。スイス流民主主義の一つの形「財政レファレンダム」

政府や議会の決定の是非を問う国民投票もしくは住民投票のことをレファレンダムというが、公的予算の是非を有権者に問う財政レファレンダムは世界で最も数少ない制度と言える。イタリア南チロルの学生団体Politisによれば、この制度が利用される国はスイスだけだ。

この制度はすでに19世紀にスイスの一部の州で導入されていたが、全国的に広まったのは1970年代以降のこと。

義務的に実施される財政レファレンダムは、州によってその形式が異なる。共通しているのは、一度きりの巨額予算または経常的に支出される経費にこの制度が適用されることだ。

義務的な財政レファレンダムが成立するための条件は州によって異なり、その条件は各州憲法に規定されている。

もっと読む スイスの民主主義 税金の使い道も最終決定権は市民が握る

おすすめの記事

スイスの26州制度は時代遅れ?

このコンテンツが公開されたのは、

スイスの州の境界線には、あのナポレオン・ボナパルトでさえ白旗を上げたという歴史がある。1798年、フランス総裁政府の強力な圧力の下でスイスにヘルヴェティア共和国の建国が宣言された。フランス革命軍は国を占拠するやいなや、…

もっと読む スイスの26州制度は時代遅れ?

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。