高くとも買うスイス人 フェアーな取り引きで貧困と戦う

安い労働賃金で価格を抑えるといった「不公平」な商品が氾濫する中、値段が高くとも開発途上国の労働者の貧困を助けようとする「フェアーな商品」がすっかりスイスにはなじんでいる。

貧困と飢餓。いまも変わらず開発途上国の抱える大きな問題である。フェアーな取り引きでこうした問題が解決されるのではないか。

「世界貿易機関(WTO)は、もっと開発途上国の問題に真剣になってもよい」

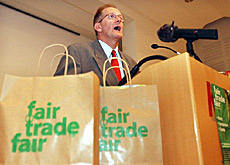

ジョゼフ・ダイス経済相は月曜日、ベルンで開催されたフェアー取り引きについて考えるシンポジューム「フェアー取り引きフェアー」で語った。

「フェアーな取り引きが広まるためには、開発途上国がWTOの決定により多く関与できる環境が必要である。WTOの規制も、これに合った緩和が必要だ」

とWTOによる世界の貧困に対するさらなる努力の必要性を同大臣は語った。

工業国に住むわたしたちは忘れがちなことだが、世の中には依然として貧困や飢餓がある。グローバル化に伴って、金持ちと貧乏人の格差がより大きくなるといった不均等な利益の配分はさらに進んでおり、世界経済が閉鎖的になる危険がある。

「貧困は貧困に悩む人だけの問題ではない」

とダイス経済相。メキシコのカンクーンで開催されるWTO閣僚会議にスイス代表として出席する同大臣が、会議の中で開発途上国の代弁者としてこの問題をどれほどアピールできるかが注目される。

スイスができること

1970年代からスイスでは、「第三世界諸国ショップ」が次々と開店し「フェアーな商品」を販売するようになった。始めはニッチ産業的に見られ、ごく一部の消費者が目をつけたに過ぎなかったが、いまはすっかり市民の生活に溶け込んでいる。

裕福なスイス人のこと。フェアーな商品対して特別な付加価値を見出し、値段が多少高くとも買うことを躊躇しないのがスイスの消費者のようで、フェアーな商品の草分け企業であるマクス・ハフェラーのパオラ・ギラーニさんは、「スイスは世界のお手本」とスイスの消費者を評価している。

一般企業も社会と環境に考慮した商品が利益をもたらすことに気づき、現在、フェアーな商品は単なるニッチ産業とは違う様相を帯びている。大手スーパーなどは、チャリティー精神と国際感覚の高いスイス人には特に、「フェアーな商品」がアピールすることを知り、バナナや切花などを始め、衣料品まで積極的に販売するようになった。

ダイス経済相はフェアー商品の将来は有望だとして、

「フェアー商品をブランドとして売り出せば、世界市場でも成功する」

と確信している。

スイス国際放送 サマンサ・トムキン クリスチアン・ラーフラウブ

(佐藤夕美 (さとうゆうみ)意訳)

フェアー商品の代表

バナナ

チョコレート

コーン

蜂蜜

ラム

じゅうたん

フェアーな商品は普通の商品の2割から3割は高い。

労働賃金がフェアーに支払われる分、開発途上国の農家の収入は2倍になる。

学校や医療機関の建設の資金として売り上げが使われるというメリットもある。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。