「ウクライナでの戦争は、たくさんの記憶を呼び起こした」

オスカー・ツヴィッキーさんは、現在のウクライナ領シャボにかつてあったスイス人入植地で生まれた。しかし、ツヴィッキーさんが10歳の時、第二次世界大戦のあおりで退去を強いられる。以後一家は、スイス入国が許可されるまで6年にわたり各地を転々とした。その波乱の人生を振り返る。

ヴァレーンゼー湖はきらめく陽光を反射し、水色の空には峰々がそびえる。ウルシ・ビッガーさんは既に到着して私たちを待っていた。車の助手席にはビッガーさんの父親で元在外スイス人のオスカー・ツヴィッキーさん(91)が座っている。ツヴィッキーさんは、私たちを満面の笑顔で出迎えた。

10分ほど車で山を上ると、グラールス州オーベルテルツェンに着く。目指すはビッガーさんの家だ。一行の先頭に立った老人が、杖を手にスタスタと家の2階に上って行く。部屋ではコーヒーとケーキが振る舞われた。全員がテーブルに着くと、ツヴィッキーさんが語り始めた。

シャボ移住の経緯

「私の曽祖父ヨハン・ハインリヒ・ツヴィッキーがシャボに移住したのは1822年のこと。当時の雇い主でスイス西部・ヴヴェイ出身のルイス・ヴァンサン・タルダントが一緒だった。現地に到着すると、曽祖父には農地60ヘクタールとブドウ畑4ヘクタールが割り当てられた。スイス人入植地は広く、家と家の間は最低でも100メートルは離れていた。

ところが、当時28歳で独身の曽祖父には耕作が許可されなかった。未婚者には禁じられていたのだ。地主でありながら土地を利用できなかった曽祖父は、植物の知識を生かしてオデーサのクルペンスキー知事邸で庭師として働き始めた。

その後はクリミア半島にある別のスイス人入植地、チューリヒタールにも足を延ばし、周辺の農家でブドウ畑や果樹園を手伝ったりもした。妻になるドイツ人女性と出会ったのもクリミア半島だ。2人は4人の子供をもうけた。そのうちの1人が私の祖父だ。

しばらくして曽祖父一家はシャボに戻った。今度は既婚者として土地を耕すことができる。私の父はここで生まれた。私もここで生まれた。当時ベッサラビア(現在のモルドバのほとんどとウクライナの一部)と呼ばれたこの地域には900人のスイス人が入植地に住んでいたが、ドイツ人人口は数十万人にも上った。

スイス人入植地の生活

シャボで話されていたのはスイスドイツ語だったが、それはスイスドイツ語に標準ドイツ語やフランス語など他の言語も混じった合いの子のような言葉だった。学校では午前の授業はロシア語かルーマニア語で行われた。どちらになるかは、その時の占領国がどこかで決まった。私が学校に通い始めて最初の3年間は、午前はルーマニア語、午後はドイツ語で授業が行われていたことを、今もよく覚えている。

祝祭日には、教会にスイスの国旗を掲げてもよいことになっていた。ただし、それは教会に限られ、自宅ではベッサラビアの現占領国の国旗だけが許された。教会にはスイスからの牧師が常に1人いたが、牧師はドイツ語とフランス語を話せなければならなかった。

砂糖や塩、魚など、時々買い出しが必要なものを除けば、入植地の人々は自給自足の暮らしを営んでいた。野菜は豊富で、牛や豚まで野菜を与えられた。入植地での生活には良い思い出しかない。

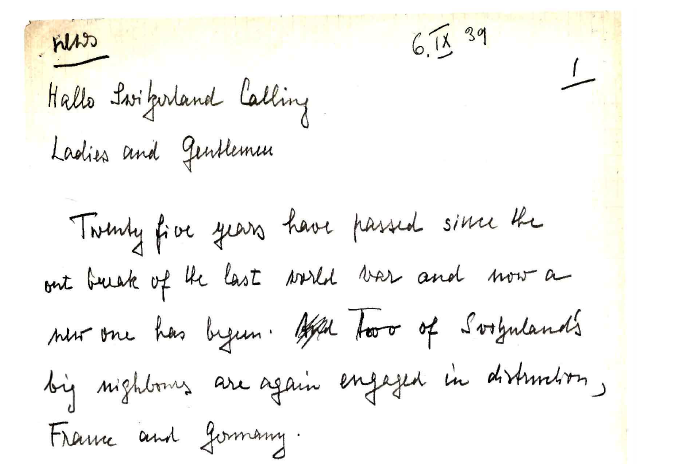

「スイスは満員だ」

やがて第二次世界大戦が始まった。最初は何もかもが平穏だった。ところが、ドイツ側が「全員ここから連れ出す」と言い出した。

私たちも入植地のドイツ人と一緒に出て行くしかなかった。出発は1940年6月の昼頃だった。今回のウクライナにおける戦争は、たくさんの記憶を呼び起こした。またもや何もかもが破壊されようとしているのは、心が痛む。

私は、父、母、異母兄1人と3人のきょうだいと共に、ガラツィ(ルーマニア)に向け馬車で出発した。私は10歳で、年の順では異母兄の次だった。ドナウ川では1隻の船が、人々を次々とゼムン(旧ユーゴスラビア)へ運んでいた。私たちもそこに加わった。それから1週間の収容キャンプ暮らしを経て、列車でチェコに向かった。チェコには1年滞在した。その間に妹が1人生まれた。

私たちは、空き家となった工場に住むことになった。食べ物をもらい、学校にも通わせてもらえた。父は他の男たちと一緒に働きに出た。そこでの暮らしも無料ではなかったのだ。しかし、私たちのためにさまざまな段取りが整えられていた。

「戦争が終わったら連絡を取るように」というのがスイス側の態度だった。「スイスは満員だ。今は誰も入国させられない」。その言葉通り、私たちは戦争が終わるまでずっと待つことになった。もしも祖父や曽祖父の代からパスポートを更新し続けていれば、私たちも簡単に故郷に戻れただろう。

しかし、シャボ在住のスイス人900人のうち、それができるのはせいぜい10人程度だっただろう。他の人々は待ち、従うしかなかった。6年にわたり私たちをあちこち連れ回ったドイツ人たちの指示に、だ。私たちシャボのスイス人は、ほぼ常に全員一緒のままでいられた。もし離れ離れになってしまったら、終戦後にみんなクラーゲンフルトで落ち合おうと約束をした。そしてその通りになった。

食べ物に困らないように

スイスに戻る長い旅(私にとっては避難ではなく旅だった)の間、母の頭の中は常に十分な食料の確保で占められていた。私たちに困難が降りかかった時でも(実際に何度もあった)、食べ物にだけは困らなかった。唯一許された大きなカバン1つに詰め込まれていたのは、服ではなく食べ物だった。

しかし、困難といっても深刻なものではない。その点、今のウクライナとは違っていた。私たちは本当に運が良かった。

チェコの次にドイツ当局は私たちをスロベニアに移した。そこで3年暮らす間に弟が1人生まれ、異母兄が虫垂炎で亡くなった。1945年、ドイツ当局は私たちをオーストリアのクラーゲンフルトに連れて行った。そこでようやくスイスのパスポートを申請できた。戦争が終わったのだ。

6年の間、家族全員が常に気を張り詰めていた。次はどこに移るのか?一体そこで私たちは歓迎されるのか?どちらにしてもシャボにはもう戻れない。そこにはロシア人がいて、シベリアに強制連行される恐れがあった。

クラーゲンフルトで私たちは1人のスイス人皮革製造業者と知り合った。彼が多数のスイス人の到着をスイス側に伝えてくれたおかげで、私たちもビスケットとチョコレートが入った包みをもらうことができた。在外スイス人にはおなじみのプレゼントだ。

私たちがパスポートを手にしたのは、それからちょうど1年後の1946年6月12日だった。この間、もう1人弟が生まれた。私たちは急いで帰国の手配をした。そして家畜用車両に積まれ、鉄道でスイスに運ばれた。

「ここには住めない」

私たちは午前9時頃ザンクト・マルグレーテンに到着した。1カ月の検疫が済むと、レマン湖畔ペレランに移された。父とおじは、私たちを一家の本籍地であるグラールス州オプシュタルデンの役場に登録したものの、現地を訪れてみた2人は不満気だった。

2人の「平地農」は、「あんなところでは暮らせない。山の上だ。何ひとつ育たない」と報告した。2人には他に行きたい場所があった。バーゼルだ。しかし、母とおばが、待ったをかけた。そして、あらためて全員でオプシュタルデンを訪れた。女たちは村を気に入った。「果樹も野菜も何でも育っている。何が不満なの」

そんなわけで、私たちはオプシュタルデンにやってきた。9月23日、私の16歳の誕生日の午後3時のことだ。地元当局の計らいで温かいソーセージとパスタが振る舞われた。村は私たちをロシア人として迎え入れた。それは20年経っても相変わらずだった。それでも私たちはすぐに村になじんだ。父はまもなく生活保護に頼らずに家族を養えるようになった。雇われ先は製紙工場だった。スイス来てからさらに3人、子供が生まれた。

スイスで襲った不幸

スイスに来るまで私は途切れ途切れに学校に通ってはいたが、教育という面では明らかに遅れを取っていた。当時、教師たちは前線に送られ、授業は老いた男性たちに任されていた。

スイスに戻ってからも学校に行きたい気持ちはあったが、16歳ではもう年を取りすぎていた。私は機械工の見習いとなり、数年後、マイスター試験に合格した。座学には手を焼いたが、なんとかやり遂げた。

1952年、私は結婚した。私たち夫婦は4人の子供と家を持ち、寝具店を営んだ。家庭生活は円満この上なかったが、2人の息子に先立たれた。それぞれ25歳と26歳の時だった。2人ともインフルエンザにかかった後、誤った治療のせいで腎臓がやられてしまったのだ。その医者は、うちの子たちを診療した事実を真っ向から否定した。7年の間、妻は2人を看病した。透析、移植…。しかし、どれも効果が無かった。それはとても辛い年月だった。

妻は2年前、88歳で亡くなった。私は91歳になった。結婚して68年、今は黄金の牢屋(訳注:ここでは老人ホームのこと)に1人で暮らしている。でも、ここまで長生きできたのは天の贈り物。兄弟姉妹とも定期的に会う。11人中8人が存命している。そして孫が6人、ひ孫が4人いる。老人ホームの暮らしは何もかもが行き届いている。行き届き過ぎているくらいだ。おかげで、自分は一体何をすればよいのか分からない」

(独語からの翻訳・フュレマン直美)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。