スイスで安楽死した日本人が最期に伝えたかったこと

スイスで今夏、1人の日本人男性が自殺ほう助でこの世を去った。身体の運動機能が衰える神経難病に侵された彼が、どんな思いで9千キロメートル離れたこの地に降り立ち、命の灯を自ら吹き消したのか。

例年の夏の始まりとは少し様子の違う、小雨続きの水曜日の午後。チューリヒ空港の到着ゲートから、車いすに乗ったヨシさん(仮名)が出てきた。後ろには高齢の両親がいる。2本の杖を支えにゆっくりと車いすから立ち上がり、バーゼル行きのタクシーに乗り込んだ。「無事にたどり着くことができて、本当に良かった」と、ほっとした様子で車窓の景色を見つめる。

渡航は突然だった。決めたのは2週間前だ。バーゼルの自殺ほう助団体ライフサークルには3年前に自殺ほう助の承諾をもらっており、来年以降の渡航をぼんやりと考えていた。だが6月に入り、病状が坂道を転がるように悪化。「のど、舌の麻痺(まひ)やしびれが酷くなり、急に固形物が飲み込めなくなった。手指の動かない時間が増え、命の危険を感じたんです」

日本では自殺ほう助は違法だ。出国するのが先か。体が動かなくなるのが先か。ストレスで体の痛みは増す一方だった。最後まで安楽死に反対する両親を説き伏せ、12時間半の長旅を断行した。

滞在先のホテルに着くと、ホテルが用意した頭を支えるヘッドレスト付きのリクライニング式車いすに移った。ベッドで休む時やトイレ以外はその車いすに体を預け、自室で1日を過ごした。

テーブルの上には睡眠薬、疼痛を抑える薬、体のしびれ止めなど6種類の薬が並ぶ。「体幹が弱っているので内臓が動き、神経に触って痛むんです。睡眠薬で眠っても、痛み止めが切れる数時間後には目が覚める。最近は、3時間続けて寝られれば良い方」とヨシさんは語る。

滞在中、口にした食事は栄養補助飲料かヨーグルト、おかゆだけ。体の維持に必要なカロリーと栄養素の入った液体を黙ってすするその背中に、喜びはない。

「安楽死は唯一の選択」

ヨシさんは東日本に住む、40代前半の独身の会社員。2016年、ひざが痛むようになり、つま先立ちができなくなった。同じころ、肝機能の数値に異常が見つかり、検査を受けたところ「筋肉が壊れている」と言われた。ついた診断は「運動ニューロン疾患の疑い」だった。

運動ニューロン疾患とは、運動神経細胞の機能が低下していく病気の総称で、最も一般的なのが筋萎縮性側索硬化症(ALS)だ。運動機能を司る脳の信号が弱り、手足が徐々に動かしづらくなる。最終的には呼吸障害などが生じ、死に至る。根治療法はない。ヨシさんの場合はALSの確定診断こそつかなかったが、それに似た症状がゆっくりと体をむしばんでいった。

ALS患者をテーマにしたテレビ番組やブログを見るうちに、その過酷な闘病の顛末に自分の行く末を重ねた。「人工呼吸器をつけて延命する人を否定するつもりはない。でも自分は人間の尊厳を失ってまで生きたくない。安楽死か自殺しかない」。2年後の18年、インターネットで見つけたライフサークルにメールで連絡を取り、診断書と自殺ほう助を希望する手紙を送った。承諾の返事をもらうまで、時間はかからなかった。

今年5月末までは、200メートルくらいの距離なら杖を支えに1人で歩けた。13年勤めている会社の仕事も在宅勤務に切り替え、渡航直前まで続けた。同居の両親と3人で食卓を囲み、母の手料理をつつくこともできていた。症状が急変するまでは。

自分は社会の役に立たない存在

スイスに着いても、ヨシさんは心から安心できたわけではなかった。到着後、ライフサークルの医師2人との面談が控えていたからだ。既に自殺ほう助の承認を得た患者でも、医師がこの面談で患者に健全な判断能力がないと判断した場合、承認が取り消されてしまう。

到着翌日の午前9時半。車いすに体を預けたヨシさんは、無言で戸口を見つめていた。しばらくして1人目の医師エリカ・プライシヒさんが到着した。向かい合って座り、今の病状や自殺ほう助を考え始めた時期を尋ねるプライシヒさんの質問に、ヨシさんは言葉をゆっくりと選びながら淡々と答えていく。

続いてやってきた2人目の男性医師との面談では、ヨシさんの仕事に話題が及んだ。「渡航直前まで仕事をしていたんですね」。初老の男性医師が驚いた表情で尋ねる。ヨシさんの言葉に力がこもる。「社会に貢献することが僕にはとても大事なことなんです。それが出来なくなった今、自分にはもう何の価値もない」

医師2人との面談は計3時間超に及んだ。「あなたの診断書を見る限り、自殺ほう助を受けることに私は何の異論もない」。男性医師からそう言われると、ヨシさんのこわばっていた表情が少しだけ緩んだ。「同行してくれた両親と最後の時間をゆっくり過ごしたい」と、自死する日は2日後の土曜日に決めた。

別室で待っていた両親に、自殺ほう助の日が正式に決まったことを伝えた。「本当に気が変わることはないの」。スイス滞在中、幾度となくその言葉を繰り返してきた母親がもう一度、念を押す。ヨシさんの気持ちは変わらなかった。

痛みに襲われて

だが、病気はヨシさんに家族との時間を与えてはくれなかった。その日の夕方、ヨシさんの下腹部にいつものどんよりとした不快感が襲った。強い痛みが来る前兆だ。だが、今回は強烈な波が来た。睡眠導入剤の数を増やし、無理やり眠りについたが、3時間後にはやはり目が覚めてしまう。「もう耐えられない」。プライシヒさんに電話し、約束の日を早めたいと伝えた。

家族には翌朝、「謝らなければならないことがある」と自殺ほう助の日を早めたことを伝えた。両親は「あなたが痛みから解放されるのなら」と、もう強く反対することはなかった。

ヨシさんはこの日、「体力を温存する」と言って、車いすに座ることすらやめた。この姿勢が一番痛みがまぎれるからとベッドのふちに腰掛け、上半身だけを横たえた状態で約束の時間が来るのを待った。

「僕にはプランB、プランCはない」

なぜそうまでして、スイスで自死したかったのか。

「それは人間の尊厳を持って死にたいからです。自力で呼吸する、食べる、排せつする、話す、というのは生きる根幹。それが出来なくなりつつある今、人間として適切な選択を率先してやっているだけ」

家族はどんな形でもいいから生きてほしいと願う。だが、それは患者の苦痛と尊厳を無視した考え方だ、とヨシさんは言う。「患者からすれば、自分が苦しみの渦の中に居続けることを良しとするような残酷な家族であってほしくない、というのが本音なんです」

自殺ほう助は社会にもプラスになるという。「安楽死は寿命を明け渡すことにより、自身に投じられる莫大な医療費を社会に譲ることを意味する。それはひっ迫する医療財政にプラスとなり、他の患者を救うことができる。極めて倫理的な行為なんです」

「それを安楽死を認めない社会はタブーだと言う。人工呼吸器を他人に譲る決断は良しとされ、なぜ自殺ほう助はダメなのか。やっていることは完全に同じなのに」。安楽死を希望する自分のような難病患者を苦痛から解放するために、自国に自殺ほう助の制度が整うことは絶対に必要だーー。ヨシさんはそう言い切る。

おすすめの記事

自殺ほう助の時間まであと3時間。自身の決断に迷いは全くない、むしろ絶対にやりきらなければならない、とヨシさんは言った。「治る可能性がある病気なら頑張ってみようと思えるのかもしれないけれど、僕の場合はほかに解決方法がない。プランB、プランCはないんですよ」

両親と交わした最期の言葉

スイス到着から2日後の金曜日、午後1時45分。外は、雨続きの数日間がうそのような晴れ間が広がっていた。タクシーで、バーゼル市近郊のライフサークルの施設に向かう。到着を待っていたプライシヒさんに通された場所は、シングルベッドと大きなテーブル、ソファのある、初夏の陽光が差し込む広々とした部屋だった。

車いすのままテーブルにつき、死亡届の申請書や自殺ほう助、火葬手続きの同意書に、ゆっくりとサインしていく。すべての書類に署名を済ませると、ヨシさんは「ありがとう。もう心の準備はできています」とプライシヒさんに伝えた。

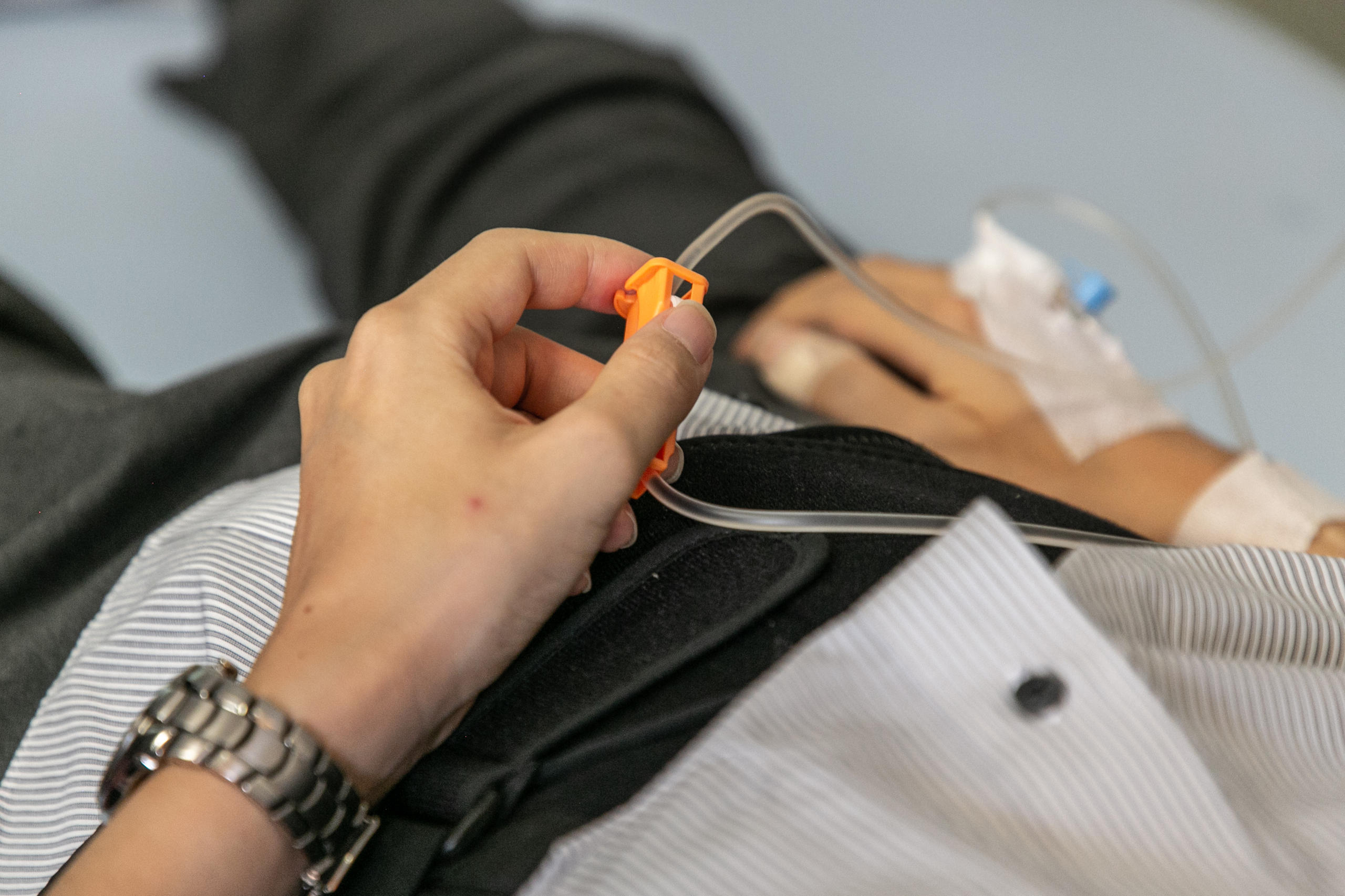

14時45分、ヨシさんは靴を脱ぎ、ベッドに横になった。プライシヒさんがヨシさんの右手の甲に、点滴の針を刺す。ヨシさんの左側には母親が立ち、心配そうに息子の肩を何度も何度もさすっている。

別れの時間がやってきた。滞在中、母親とは対照的に黙ってそばについていた父親が、息子に微笑んだ。「これまで一緒に生きてくれてありがとう。親のかすがいになってくれたよ。天国を楽しんでね。我々もすぐ行くから」。ヨシさんも「うん、待ってるからね」と笑顔で返した。

点滴袋に、致死量のペントバルビタールが入った。すべての用意が整った。

15時ちょうど。

ヨシさんは「じゃあ、行ってきます!」と言って、何の迷いもなく、指で点滴のバルブを勢いよく開けた。

致死薬の液体が管を伝って体内に入っていく。ヨシさんは緊張を紛らわそうとしているのか、少し上ずった声で「これ、効いてますか?何も感じない」と言った。

30秒後。フガ、フガ、と、小さないびきのような吐息を4回。それが最後に発した生の鼓動だった。プライシヒさんが事前に説明した通り、そのまま深い眠りに。3分後、ヨシさんの胸に聴診器を当て、瞳孔を確認したプライシヒさんが静かに「イエス」と言った。

父親が念を押すように尋ねる。「痛みを感じることなく逝くことができたんですよね?」。プライシヒさんは、まだぬくもりの残るヨシさんの手にそっと自分の手を重ねて言った。「もちろん。すべての痛みから、彼は解放されましたよ」

おすすめの記事

スイスで安楽死した日本人 世界はどう反応したか

JTI基準に準拠

彼の選択はありだろう。間違ってない。

直る病気なら長生きしたほうがいいけれど、延命を否定はしないが、彼の選択も正しい。

高齢者施設で勤務してる。

個人情報になるので、詳細を書かず少し誤魔化して書くけれど。

意思疎通ができず、口しか開けることができない100歳前後は多い。その上で、声をかけても口を開けないので、食べさせることが難しい患者もいる。

個人的にはご本人が口を開けないのなら、食事をさせなくても良いとは思っている。

しかし、自分はいい人で正しいし優しいと思い込んでる上司や先輩がちゃんと口に食べ物を入れ込め。食べさせろ。と指示を出す。

ちゃんと、口に入れ込めろ、ちゃんと放り込めという言い方で指示する方までいる。

今勤めている法人もそうだ。

食べさせられないのは、介護技術や声掛けが悪いからだとキレる人もいまだにいる。

100歳でご飯全量食えるわけねえだろうよ。

食べれる人もいるけど、叱責されるのでかなり無理にねじ込んでる。

消化できて栄養なってるから死んでないから、確かに長寿よだね。

100歳前後でも 1日3食を全量食べさせてると記録したがる人は多いのだが、法律上の栄養の問題で健康な私より提供料も食べる量より多くしなければならない寝たきり高齢患者もいる。

正直そこまでいうなら口に管をつけて食事流し込めよ、うぜえなと医療機関に思う時もある。

けいかん栄養の方もいるけど、数年で栄養を吸収できなくなって亡くなる方もいる。

私自身完全食をたまに食べて生活するので、延命については個人の問題としても栄養食の効果と取り入れは否定していない。

ただ

けいかん栄養の患者に場合、自我がなく家族だけに医師や、年金などお金が絡んでる場合もあり、延命でやる方もいるので、何が正義かわからない場合も多い。

本当に延命を望んでる家族もおり、真意はわからない。

延命を望む家族を否定はできないけど

安楽死の運用は難しいと思いつつも、長寿だけがいいわけではなし本人の意思も尊重すべきと思う。

よく職場で言い訳野郎と注意をされるのだけど

無理やり口に食事を詰め込み長生きさせることを素晴らしいと思ってる医療者も多いことを知ってほしいし。

安楽死を良いとは言わないけど

安楽死を選んだ人を非難して欲しくない。

尊厳死の登録をしたいのですが

今はもうできないのですか?

この記事にコメントする