「男の機械」で世界を見た女性写真家ピア・ザネッティ

チューリヒ州ヴィンタートゥールのスイス写真財団では現在、スイスの写真家ピア・ザネッティさんのライフワークが展示されている。だが、新型コロナウイルスの感染対策のため見学者はいない。ザネッティさんは記者をチューリヒの自宅に招き、写真家としての60年のキャリアについて語ってくれた。

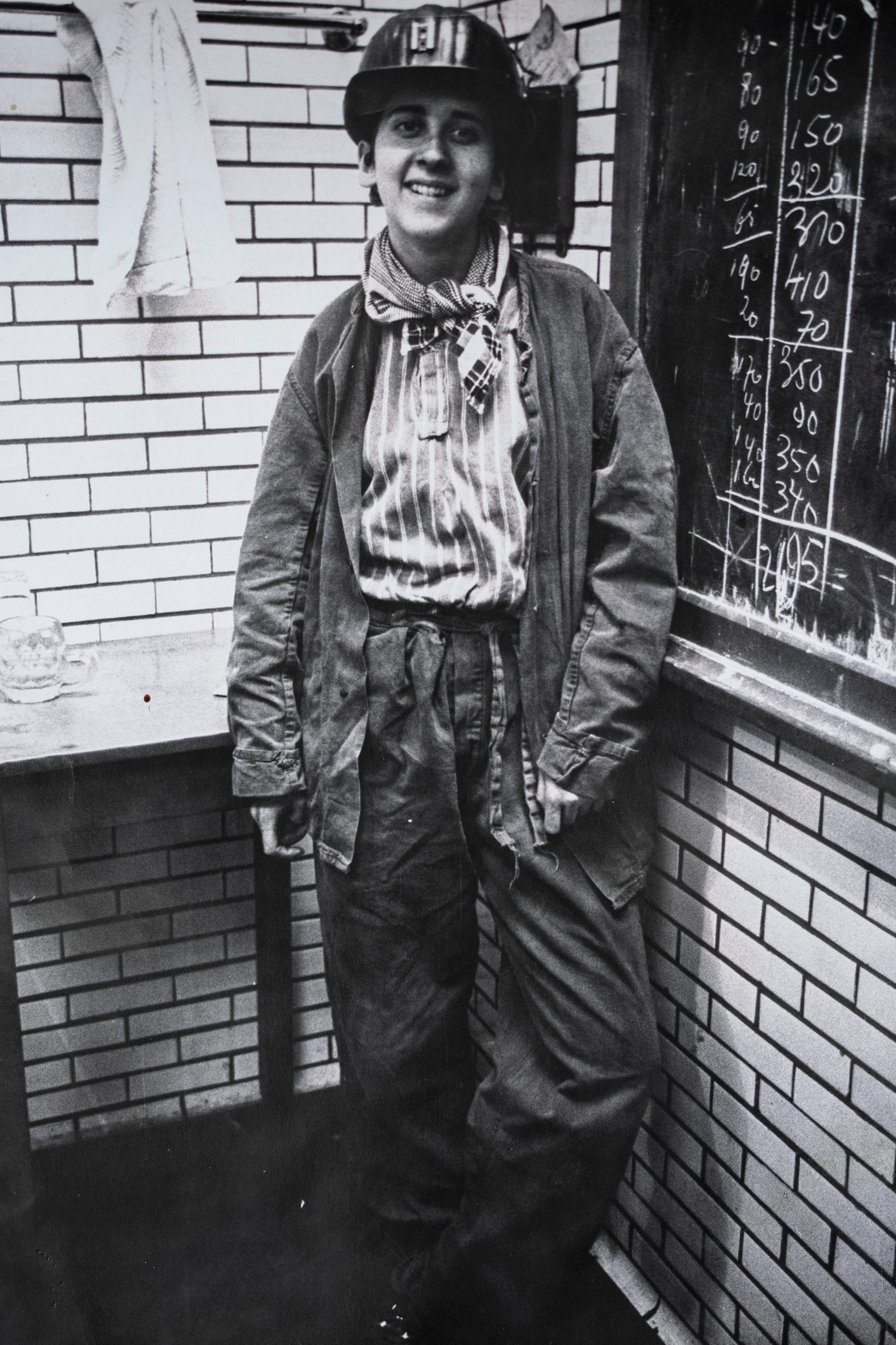

1943年にバーゼルで生まれたザネッティ外部リンクさんは、同世代のスイス人写真家の中で最も著名な人物の1人であり、写真家としての地位を何十年も守ってきた数少ない女性の1人でもある。若い頃から世界を自分の目で見てみたい気持ちが強く、夫でジャーナリストのジェラルド・ザネッティさんと共に、ルポルタージュを意欲的に手掛けてきた。不正への反対といった堅実なテーマを取り上げる一方、路上の様子や、人が遊ぶ様子、考えに耽る場面など、日常生活の一瞬もカメラに収めてきた。ザネッティさんの作品はオープンな世界観と、人を強調した思いやりある視点が特徴的だ。

swissinfo.ch:写真集の最初の写真は、ステージで踊る3人の若者の写真で、撮影年は1960年です。当時、あなたはまだ17歳でした。この写真からは、あなたが一定の距離から被写体を観察していた印象を受けます。ですが、あの若者たちは当時のあなたと同じ年齢でした。昔から観察するのが好きだったのですか?

ピア・ザネッティ:当時の私は恥ずかしがり屋で、参加するよりも観察する方が楽でした。また、当時は写真家集団「マグナム・フォト」の写真家を手本にしていました。この写真はマグナムの手法に少し似たところがあります。この時代で最も重視されていたのが、写真家としての自分の存在を消すことでした。被写体の視線がカメラに向いていることは恥ずべきことでした。

写真を撮り始めて60年になりますが、何か変化したことはありますか?

仕事の機会です。今では「プロジェクト」と呼ばれているものも、当時は有償依頼で行われていました。興味のあるテーマがあれば、それに関して担当の編集部に企画を提案しました。編集部に赴いてルポルタージュの企画を3つ提案することが出来たんです。身の回りの話ではなく、世界の遠い場所をリサーチするというもので、旅行も兼ねていました。やれるかどうかはその場で決まりました。

「これはやろう。2本目のストーリーもやろう。3本目は君たちが帰ってきてから話そう」という具合です。

技術的な変化にはどう対応しましたか?

デジタルへの移行は長い間先延ばしにしてきましたが、後悔したことはありません。暗室にいるのが好きな写真家はいますが、私は全くそういうタイプではありませんでした。その反対に、暗室をできるだけ避けていました。フィルムに何も写っていないことがとても心配だったからです。

なぜ写真家を志したのですか?

写真家だった兄がしていたことに惹かれました。兄は後に広告を多く手がけましたが、元々はルポルタージュも扱っていました。私も写真を通じてストーリーを語りたかったし、世界に出ていきたいと思っていました。それが可能な職業が他にあるでしょうか?

母は、私が写真家として生計が立てられるわけがないと思っていました。当時、写真は「金にならない芸術」とされていたのです。私は母と2人でワンルームのアパートに住んでいました。夕方になると、パンを買うためにお金をかき集めることもありました。ビンを返却して容器保証金を返してもらったりしたのです。そこまで貧乏な人生は送りたくないと思っていました。

ですが、写真で生計が成り立つことはお兄さんが証明しました。なのに、なぜ信じてもらえなかったのでしょうか。

それはそうですが、第一に兄は男だったのです!一方の私はとてもきゃしゃで、母には私が写真家になることなど想像もつきませんでした。そこで、私はまず商業学校に通いました。17歳のときにある事務所で1年間働きました。お金を稼げたことと、母を経済的に助けられたことを誇りに思いました。ですが、他の人にはいつも「その事務所で働くのは短い間だけ」と伝えていました。

あなたは常に先を見据えた人生を歩んできたように思えます。今はライフワークを振り返られています。あなたがこれまでしてきたことは、まさしく「ライフワーク」と呼べると思うのですが、これについてどうお考えですか?

適切だと思います。60年はライフワークと言えるでしょう。

アーカイブを振り返る作業は3年に及びました。アーカイブの整理で、自分の人生が分析できたと思います。私が旅に出る時は、亡き夫のジェラルドがほぼ毎回同行してくれました。この人の声が聞けなくなり、作業は一層難しくなりました。私はジェラルドと仕事をしていく中で、政治意識も身につけていきました。私には当初から政治意識があったわけではありませんでしたが、ジェラルドにはありました。

政治意識はどのように現れたのでしょうか?

それについて話す時は、南アフリカに行った時に撮った写真をまず思い出します。美しい黒人の青年が有刺鉄線の後ろに立ち、触れても大丈夫なところに手をかけていました。一瞬、(女性監督の)レニ・リーフェンシュタールの写真を思い出し、シャッターボタンを押すのをためらいました。リーフェンシュタールの写真が頭にあったから、押せなかったのです。

すると夫が「押しなさい!ここにいるのは私たちだけなんだ」と私に言いました。つまり、もし君が今写真を撮らなければ、誰もそれを見られないのだ、ということです。

写真とジャーナリズムの世界は最近まで男性がほぼ独占していましたが、あなたはその世界で突然、パイオニアや先駆者、ロールモデルなどと呼ばれるようになりました。これをどう思いますか?また、若い頃にそのような役割を意識することがありましたか?

正直に言うと、私は今の状況を満喫しているし、名声にどっぷり漬かっています(笑)。とても喜ばしいことだと思います。ですが、以前はそんな風に意識したことはありませんでした。それに、名声を目指したことは1度もありません。ここで挙げられた呼称はあまりにも大げさです。自分でそのような呼称を使うことは絶対にないでしょう。私を女傑なんかにしないでください。多くの女性はこういう話を読むと、自分にはそこまで出来ないと思ってしまいます。ですが、私は結構恐れ知らずなんです。その点は是非知ってもらいたいです。そのことにとても驚く人は多いんですよ。

ですがフィルムに何も写ってないことには不安がありましたよね?

そうですね。技術への恐れとでも言うのでしょうか。ですがそれ以外に恐れはありません。1960年代にジェラルドと一緒にローマに行ったとき、私は少しのイタリア語を駆使して、仕事とルポルタージュに没頭しました。あの頃の自分はとても若かったし、実際年齢よりも若く見えて、まるで少女といった感じでした。話題のテーマを扱うこともよくありました。例えばローマ法王がコロッセオを訪問した際は、私は「男の機械」であるカメラを持って、パパラッチたちの隣に立ちました。

ライフワークは今の時点でもう完結したのでしょうか?77歳になられますが、カメラは脇に置くつもりですか?それともそんな質問は邪道でしょうか?あなたの原動力は何ですか?

今、棺桶を注文するべきでしょうか?(笑)正直に言うと、今はカメラを手に取る気になれません。自分でも驚いています。しかし、そうした心境の変化はあるものなのです。

その理由はまだ分かりませんか?

たぶん、分かりたいとも思わないでしょう。手ぶらで、カメラも三脚も持たずに外に出ることは大きな自由なのです。

私は(スイス人写真家の)ルネ・ブリのように、ライカと一緒に墓場まで行くつもりはありません。私はこの職業が大好きですが、キャリアを追いかけること以外にも、することはいつもありました。昔だったら展覧会の開催を目指すことなど絶対になかったでしょう。

今後も何か新しいことが起こると信じていますし、いつか新しいことがしたくなるだろうと思っています。

この展覧会を記念して、モノグラフ「Pia Zanetti. Fotografin(仮訳・女性写真家ピア・ザネッティ)」がScheidegger & Spiess出版より刊行された。

(独語からの翻訳・鹿島田芙美)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。