スイスの大学が進めるセクハラ対策は「本物」か?

「#MeToo」運動はアカデミアにもセクシュアルハラスメントへの対応を迫った。スイスの大学も様々な対策を講じているが、現場の学生や教職員は、今の取り組み方では不十分だと声を上げる。

昨年6月、アカデミアのジェンダー問題に関する会議がジュネーブで開催された。ほぼ女性のみの聴衆がじっと聞き入る中、ジュネーブ大学のフランス人宇宙物理学者、コリン・シャボネル教授(57歳)は、勇気を出して口を開いた。女性科学者がキャリアを築く中で耐えなければならなかった数々の苦悩について、震える声で訴えた。

シャボネル氏は10年前、女性科学者のメンター役を引き受け、これまで博士課程の学生から若手教員まで約60人の相談に乗り、助言や指導を行ってきた。「メンタリングプログラムへの参加を希望する理由は、問題を抱えているからではなく、アカデミアでキャリアを築くためだ」。だがキャリアを進めるにつれてハラスメント問題に直面するケースが出てくる。同氏の受け持ちからは約15件のハラスメント事件が発覚し、うち5件はセクシュアルハラスメント(セクハラ)要件を含むものだった。

セクハラは目新しい問題ではない。2006年にハッシュタグ「#MeToo」をつけて性的虐待やハラスメント被害を告発する運動が興った。それが2017年にハリウッドの著名人を中心に爆発的に広がったことで顕在化し、広く社会に認識されるようになったに過ぎない。

「この数年間で、私の相談者は、(セクハラ)行為をただ受け入れるのではなく、疑問視して対峙する姿勢に変わってきた」(シャボネル氏)

顕在化するセクハラ問題と対応

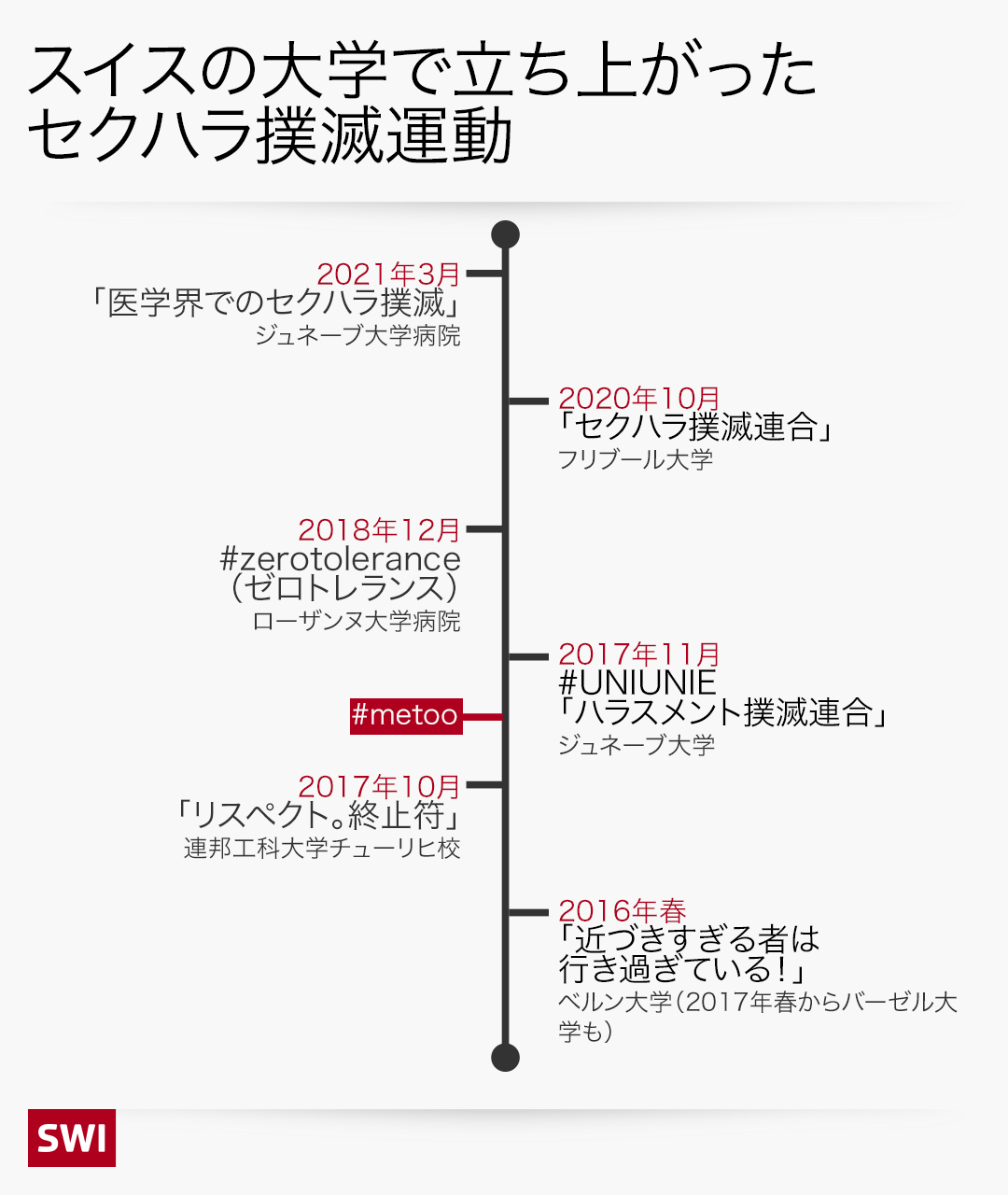

MeToo運動が世界中に広がり始めて5年程の間に、多くの学術機関はハラスメント問題に本気で取り組む姿勢を打ち出した。具体的には、行動規範の導入や、学生・教職員向け研修の設置、軽微な違反にも厳罰を与える「ゼロトレランス方式」など、様々な対策を講じている。

シャボネル氏が講演を行ったのは、欧州研究大学連合(LERU)主催の第3回目のジェンダー会議。LERUは欧州23大学の連合組織であり、スイスからはジュネーブ大学とチューリヒ大学が参画している。この会議で初めて、高等教育機関における性差別とセクハラの防止策について議論が行われた。第4回目は来年開催の予定。

だが学生や教職員は、こうした動きは単なるパフォーマンスに過ぎないとし、大学側にアカデミア環境の実質的な改善を要求している。

2019年にはバーゼル大学と連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)のセクハラ事件への対応に世間の批判が集まった。専門家らは問題点として、透明性の欠如(被害者側には手続きの経過について知らされていなかった)、調査期間の長さ、加害者側が受けた制裁の軽さを指摘した。

スイスの大学学長会議「スイスユニバーシティーズ(swissuniversities)」前代表のイヴ・フリュッキガー・ジュネーブ大学学長は前出のジェンダー会議において、「セクハラ、性差別、差別は、大学で学び、働く人たちの生活や今後の私たちの社会に重大な影響を与えるものだ」とし、「全大学は、セクハラに関して非難の余地を残さぬように備え、対処しなければならない」と発言外部リンクした。

2019年、当時バーゼル大学の博士課程の学生だったエスター・ウザーさんは自身のセクハラ被害をメディアに語った。指導教員は5年間にわたりウザーさんに性的関係を迫り、セクハラ行為を続けた。ウザーさんは思い切ってこの指導教員を告発。同教員は大学から文書による警告を受け、管理職から降格されたが、現在もなお大学の教壇に立っている。一方ウザーさんは、博士課程に7年間在籍した後、博士号を取得できないまま大学を去った。

同じく2019年には、連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)でも職員や学部・修士・博士課程学生に対する建築科教員のハラスメント事件が取り沙汰された。ETHZは13人の関係者から42時間以上にわたる事情聴取を実施。その結果、当該教員の行為はコンプライアンス違反に相当するが、セクハラ行為には当たらないと結論付けた。

グローバルな問題

セクハラ問題は、スイスに限ったことでもアカデミアに特化したことでもない。ダンス界から多国籍企業に至るまで、社会全体に広くはびこっている。最近のデータによれば、フランスの博士課程学生の5%以上がセクハラ被害の経験があり、米国では女子学生の20%以上が性的嫌がらせや暴行の被害にあっている。

スイスには大学の学生・教職員のハラスメントに関する全国的な統計データはないが、人権団体「アムネスティ・インターナショナル・スイス」がスイス国内の女性4500人を対象に実施した最近の調査では、33%が職場でのセクハラ被害を受けたことがあると回答した。またローザンヌ大学は、独自に実施した匿名調査の結果を昨年12月に公開した。同調査ではセクハラ事件のうち150件近くが刑事事件に相当することが明らかとなった。うち4件がレイプ事件だった。

だがセクハラは通報されないことが多いため、実際の事件数はもっと多いと推定される。セクハラの定義は、性差別的なジョークから、必要のない身体接触やキス、更にはレイプに至るまで多岐にわたる。そのため、多くの人が、被害を受けながらもそれがセクハラだと気付いていないか、あるいは気付いていたとしても他者に話さず、調査にも協力しない。ジュネーブにある欧州合同原子核研究機構(CERN)のダイバーシティー&インクルージョンプログラムを率いるルイーズ・カルヴァーリョ氏は「こうした多くの人たちは、内部告発者と見なされた場合にキャリアに影響が出ることを恐れている」と指摘する。

問題の本質は性より力関係

アカデミアでハラスメントが起きやすいのは、階層型組織構造や身分の不安定さ、アカデミックポストや助成金をめぐる激しい競争が背景にある。多くの場合、加害者は権力を持つ男性だが、権力を持つ女性が加害者のケースもある。

カルヴァーリョ氏は「性だけの問題ではなく、権力の問題だ」と言う。

博士課程は学術的キャリアのスタート地点であり、いわば学術的階級の底辺に位置するため、学生は立場的に弱い。スイスやドイツの博士学位取得の手続きでは、指導教員(主査)と複数の教員によって構成される学位審査委員会が合否の決定権を持つ。そのため指導教員と学生との間に上下の力関係が生じる。またスイスやドイツでは博士課程の学生は雇用され、給与が支払われるが、身分は不安定だ。こうした要素が学生の立場をより脆弱(ぜいじゃく)にしている。

スイスで博士課程に在籍するクリスティーンさん(仮名)は、ある国際会議の会期中からその後にかけて、当該分野の著名な教授から嫌がらせを受けた。その教授から何通もの迷惑なメールを受け取ったという。所属する大学の窓口に相談したが、真剣に対応してもらえず、最終的に研究分野を変える決断に至った。「もし私の投稿論文や助成金の申請書があの教授の手元に届いたとしたら、悪意を持って却下されたかもしれない」。クリスティーンさんは分野変更に至った胸の内をswissinfo.chにこう語った。

隠れた負担

ハラスメントの被害者は心身的にも金銭的にも多大な負担を背負う。2016年にジュネーブ大学が実施した内部調査では、ハラスメントの被害者は、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)に加えて、キャリアを阻まれるリスクにも対処しなければならないことが浮き彫りとなった。更に法的措置をとった場合、そこに約2万フラン(約290万円)以上が上乗せされる。

スイスでは、被雇用者は職場でのセクハラから守られなければならないことが法律に明記されている(男女平等法第4条)。だがセクハラの被害者が雇用主を相手に裁判を起こす場合、「訴訟手続きは難しく、リスクが高く、費用がかかる上、長い孤独な戦いとなる」とローザンヌ大学の弁護士であり役員でもあるイレーネ・シュミッドリン氏はジュネーブのジェンダー会議の席で述べた。

現実にはスイスの裁判所が被雇用者に有利な判決を出すことはまれだ。調査によれば、州裁判所で行われたセクハラ裁判のうち、被害者に有利な判決が下されたのはわずか18%だった。連邦裁判所(最高裁)まで進んだ場合でも、被害者(被雇用者)が勝訴する確率は5割に満たない。勝訴した場合には最大半年分の給与が補填(ほてん)される。

被雇用者側が敗訴した場合は、自身の弁護士費用に加えて相手側の弁護士費用も上乗せされる(州裁判所の場合、最大1万9千フラン)。裁判にかかる期間は平均約4年だが、8年かかったケースもある。

セクハラ事件を法廷に持ち込む際の最大の問題点は、目撃者や直接的な証拠がほとんどないことだ。シュミッドリン氏は「一般に裁判は難しいものだが、セクハラの場合はなおさらだ」としたうえで、裁判をできる限り有利に進めるために準備すべきこととして①目撃者を探す②出来事を記録する③事件に関連したテキストメッセージや通院記録などあらゆる全ての証拠を徹底的に集める――を挙げる。

一方、訴えられた側も組織の評判や裁判にかかる費用などの代償を払うことになる。その上、離職率、能力や技術力の流出、セクハラ事件を起こした研究室の業績の低下など、直接には計上されない隠れたコストもある。国際女性研究センター(ICRW)は、ハラスメントによる生産性の低下は、年間2万2500ドル(約306万円)に相当すると見積もる。

組織の評判も窮地に陥る。セクハラ事件とスキャンダルの危機に追い詰められた大学上層部は、「その(セクハラを起こした)人物が、有名で権威がある、多くの競争的資金を得ている、定年間近などの理由から」なんとか問題を矮小化(わいしょうか)し、加害者の責任を追求せずに問題を収束させようとするかもしれないとシャボネル氏は懸念する。ハラスメント事件を起こしただけでなく、その対応次第では大学の評判を更に落とす可能性がある。

意識・信頼性向上キャンペーン

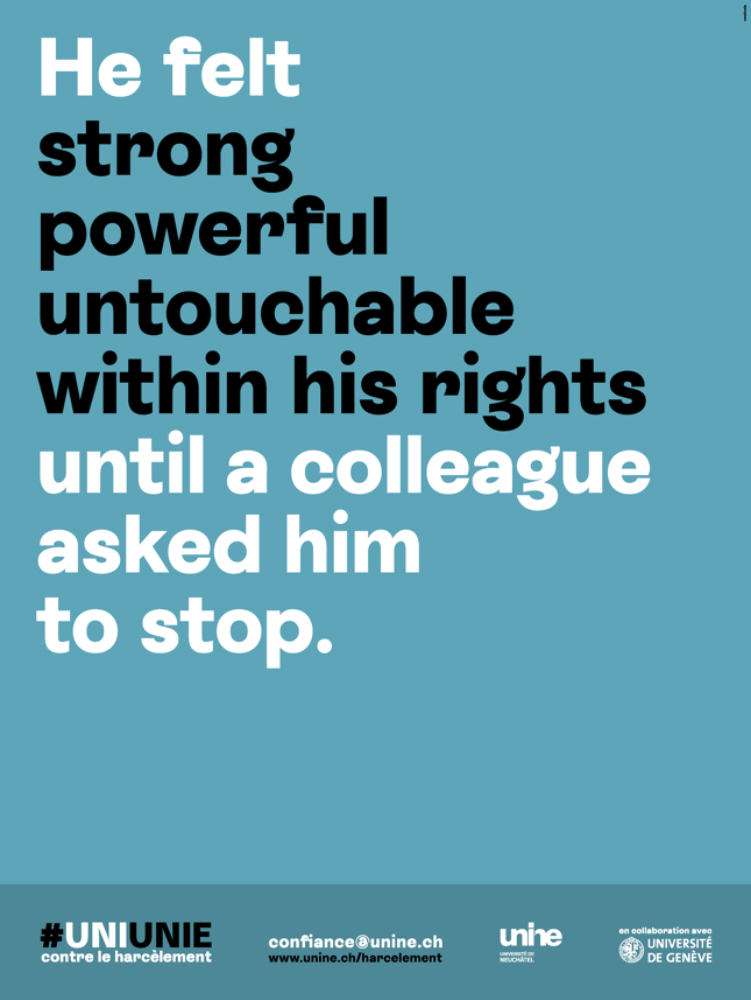

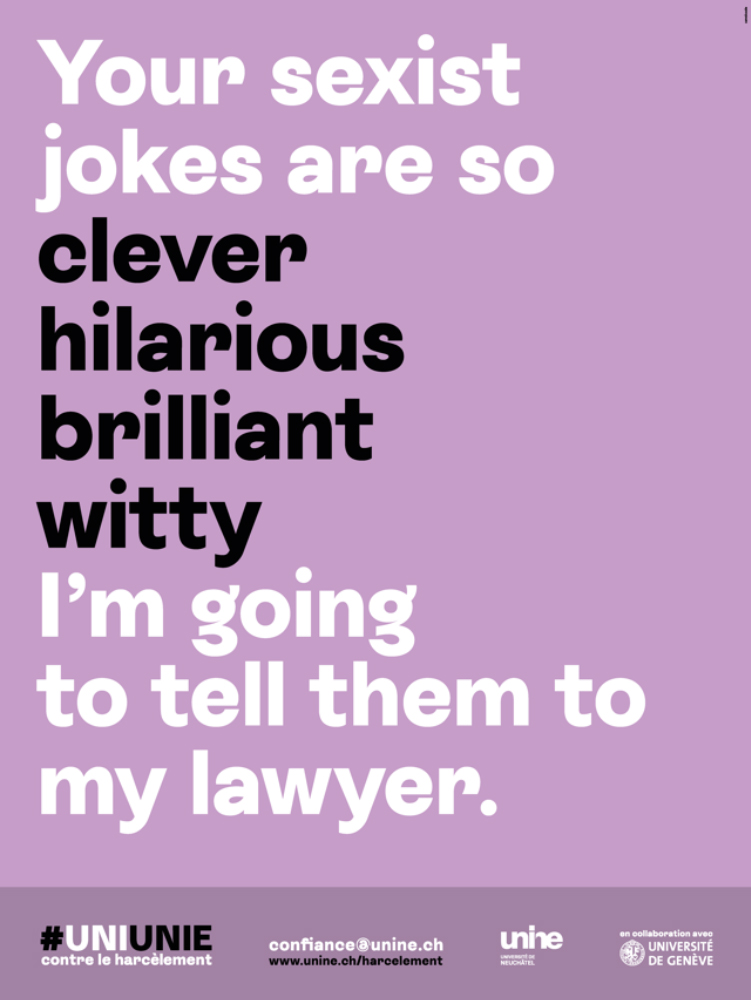

大学も具体的な取り組みを進めている。ジュネーブ大学は2016年の内部調査でハラスメントが個人に課すコストを分析し、その1年後に情報提供・意識向上キャンペーン「#UNINIE」を開始した。スイスの他大学もこれに続いた。今月23日には初の全国規模のイベント「全国セクハラ啓発デー」が開催される。スイスの各大学で講演会など様々な催しが行われる予定だ。

キャンペーンの目的は、セクハラに対する意識と組織への信頼性を高め、被害者が発言できる環境を作ることだ。

フリュッキガー氏は「セクハラ行為と戦うのが無駄なことは(セクハラ事件の経緯に関する)データを見ても明らかだ。むしろ性差別やハラスメント、差別をなくすことに徹底的に取り組み、ゼロトレランス方式を採用すべきだ」とジュネーブの会議の席で主張した。

セクハラ研修

教育や研修も意識と信頼性を高める有効な方法だ。セクハラをいかに見つけ、対応し、糾弾するかを学ぶための研修を、ジュネーブ大学、バーゼル大学、連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、同チューリヒ校(ETHZ)などの複数の大学が実施している。こうした研修の多くは義務ではなく、参加は任意だ。

規律を守らなければ厳罰を

だがキャンペーンや研修だけでは不十分だと専門家は指摘する。キャンペーンに参加するのは既にその目的に賛同している人たちが中心であり、警告の声を本当に届けたい人たちの耳にはうるさがられるだけで終わる可能性もある。

ハラスメントが原因で研究分野を変更した前出のクリスティーンさんは「正直に言って、行動規範を読む人などいない」と言う。この問題に特化した匿名の通報を受け付ける事務所が独立に新設されるのは良いことだと思うが、大学内の組織として作られるものは信用しないと話す。大学にとって不都合なケースを内部で調整してうやむやにするかもしれないからだ。

現場にいる人たちは、構造的・文化的な改革にもっと真剣に取り組むべきだと唱える。例えば、博士課程の学生や博士研究員(ポスドク)、助教などの若手の身分の不安定さを軽減すれば、アカデミアの階層型組織構造からの影響を抑えられるはずだ。

社会学者のフランク・ドビン教授(米ハーバード大学)とアレクサンドラ・カレフ准教授(イスラエル・テルアビブ大学)は、上層部の多様性が高く、当然ながら女性比率も高い方が、組織のセクハラを抑制するのに有効に働くと説く。2人は昨年、多様性を高めるためにどんな取り組みが有効かを研究した共著「Getting to Diversity(仮訳:多様性への道)」を出版した。

だがこうした構造改革には時間がかかる。セクハラの専門家や学生・研究者は特効薬として、大学・研究機関の執行部(総長、学長、理事会、学部長など)に対し、ゼロトレランス方式を実践するという約束を守ること、改革を主導的に推進すること、説明責任を果たすことを要求している。CERNのカルヴァーリョ氏はこう断言する。「いかに科学者として優れていても、卓越であろうとするために他者にハラスメント行為をすることは許されない。職場で他者を尊重できる規範となる人物になることこそが、目指すべき真の卓越性だ」

編集:Virginie Mangin、英語からの翻訳:佐藤寛子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。