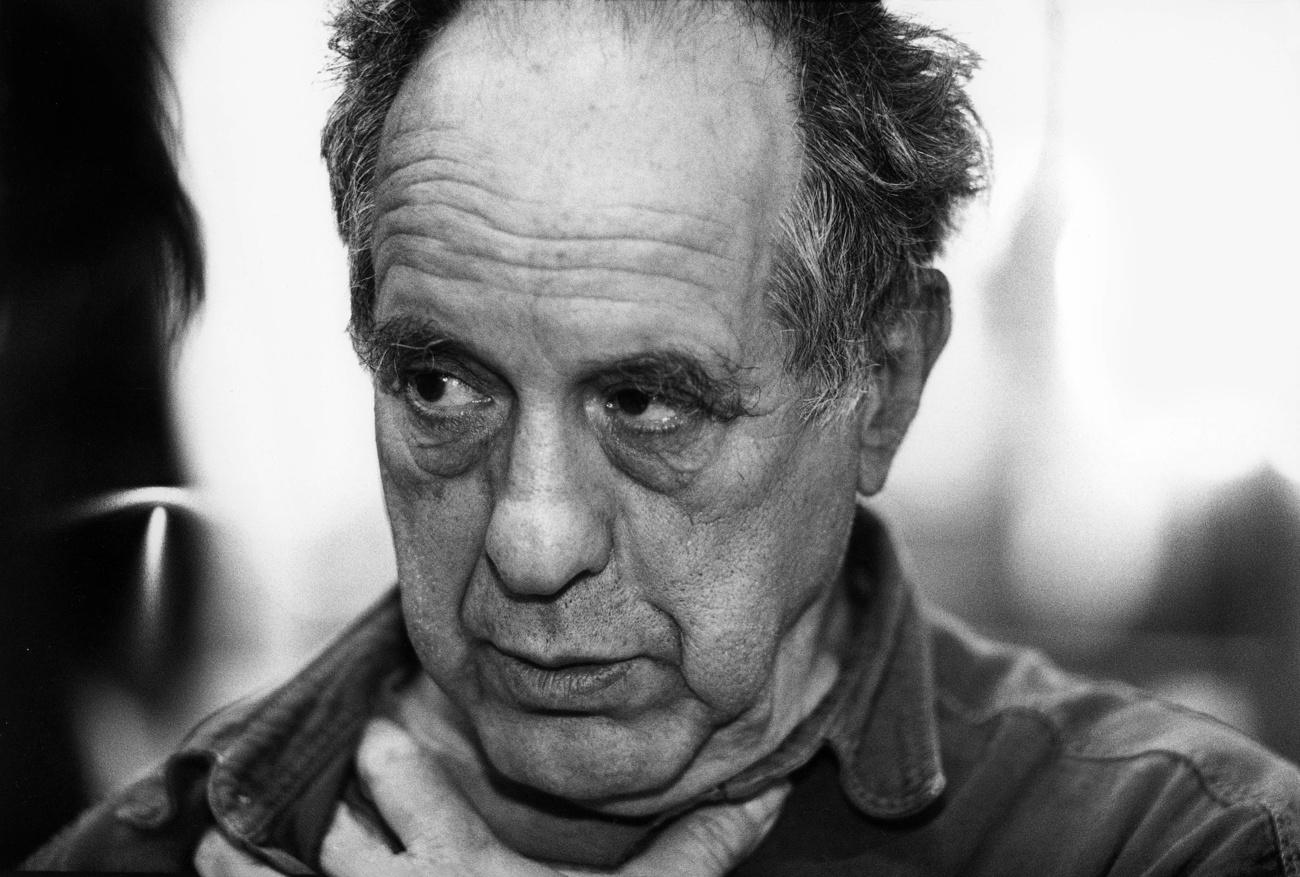

路上での撮影に臨むマルティン・ズーター氏。自身の半生を振り返るドキュメンタリー映画の撮影のため、幼少期を過ごしたチューリヒの住宅街を訪れた

Carlo Pisani

スイスで最も多作な作家の一人がマルティン・ズーター氏だ。手掛けるジャンルは小説、映画・舞台脚本、歌、短編小説、新聞コラムなど多岐にわたる。成功を手にした同氏はイビサ島、モロッコ、グアテマラ、そして故郷のチューリヒに拠点を置く。そんな同氏の半生を描いた映画の撮影が現在行われている。チューリヒで撮影中の同氏を取材した。

このコンテンツが公開されたのは、

2020/07/27 08:30

Carlo Pisani

イタリア出身で、子供時代をアフリカで過ごした映像制作者。今はスイスを故郷と感じる。イタリア国立映画学校で映画監督を学び、ベルリンとウィーンでドキュメンタリー編集者および監督・プロデューサーとして活躍。マルチメディアを用いた魅力的な物語を制作している。

Eduardo Simantob

ブラジル・サンパウロ生まれ。ポルトガル語編集部員で文化担当。映画学および経営学の学位を取得後、ブラジル大手新聞社フォーリャ・デ・サンパウロに入社。2000年にスイスへ移住し、様々なブラジル・メディアの国際特派員を務める。チューリヒを拠点に、活字・デジタルメディアやドキュメンタリー映画の国際共同制作、視覚芸術(第3回バイア・ビエナール展、チューリヒのヨハン・ヤコブ美術館)に関わる。13~17年までルツェルン応用科学芸術大学カメラアーツコースでトランスメディア・ストーリーテリングのゲスト講師を務める。

English

en

Martin Suter: when the writer becomes the story

原文

もっと読む Martin Suter: when the writer becomes the story

Português

pt

Martin Suter: o escritor virou a história

もっと読む Martin Suter: o escritor virou a história

ズーター氏は現在、スイスにいる。自身の名を冠したドキュフィクション(フィクションの要素を含むドキュメンタリー)で、自分の過去と現在を振り返るためだ。同氏はさらに、この映画の中で自身のフィクション作品の一部場面を探索し、プロの俳優が再現する登場人物たちに出会う。

「著書は私についてではない。著書に自分が出ないようにしている」と撮影の休憩時にズーター氏は語った。しかし著者であるがゆえに、自分の言葉は自分の目でみたものから紡がれると認めた。

チューリヒのエリート、そして彼らの道徳観を常に鋭く観察しているズーター氏だが、エリートに踏みつけられる底辺の人々を忘れることはない。

おすすめの記事

おすすめの記事

マルティン・ズーターとは?

このコンテンツが公開されたのは、

2020/07/24

作家マルティン・ズーター氏が、自身のアイデンティティーの探求や今日のビジネスクラスについて談じる

もっと読む マルティン・ズーターとは?

広告代理店のクリエイティブ・ディレクターとして順調なキャリアを歩んでいたズーター氏だったが、1990年代後半、オンライン・コラム「ビジネスクラス」などの執筆活動に専念することを決意した。

このコラムはフィクションだったが、スイスの経営者層をテーマにした痛烈な年代史でもあった。「ビジネスクラス」が掲載されていたのは、1930年代の反ファシスズム主義にルーツを持ち、近年は右傾化している週刊誌「ヴェルトヴォッヒェ」だった。

コラムはその後、日刊紙「ターゲス・アンツァイガー」の週末付録に移行。2巻の本にまとめられた後、ズーター氏はコラムを休止した。それから10年以上を経た2018年、同氏は自身のウェブサイトでコラムを復活させた。ビジネスエリートは08年の金融危機や新型コロナウイルスの感染拡大後も変わっていないと、同氏は今回の取材で指摘している。

著書は商業的な成功を収めたが、批評家から高い評価を得ることはあまりなかった。しかしズーター氏が描く物語の魅力は、登場人物の描写や社会的意識よりも、プロットにある。

ただ、それが文学的に必ずしも悪いわけではない。ズーター氏の登場人物たちはアイデンティティーの危機や人生の紆余曲折にもがく。レストランの厨房や一流の法律事務所など、話の舞台は長たらしい描写ではなく、登場人物たちのやりとりの中で描かれる。

登場人物の名前の選び方も、フランス語や英語の読者の目から見ても非常に独特だ。ミッドライフ・クライシス(中年の危機)を経験し、幻覚作用のあるキノコを食べた後に人格障害を発症した弁護士のブランク(Blank)。その相棒はセックスレスで不道徳、不信心の強欲なビジネスパーソン、ピウス・オット(Pius Ott)。

そしてズーター氏が10年以上前から手がけてきたシリーズ(既刊6巻)の主人公は、探偵のヨハン・フリードリッヒ・フォン・アルメン。貴族の由来を示す前置詞「フォン」は、ドイツ語話者のスイス人には明らかにジョークに聞こえる。

登場人物の名前について聞かれると、ズーター氏は微笑んだ。「名付けた名前に特別な意味を込めたことは一度もない。ただ、名前は短く、翻訳しても発音しやすいようにした」

しかし、一つだけはっきりしていることがある。それは、ズーター氏が作家としてすべての登場人物を愛しているからこそ、チューリヒで現在撮影中の作品のコンセプトがそれほど非現実的な感じがしない、ということだ。

だが撮影現場を見た限りでは、この映画のストーリーは難しいものになるかもしれない。それが成功するかどうかは、劇場公開予定の来年の秋に分かるだろう。

(英語からの翻訳・鹿島田芙美)

このストーリーで紹介した記事

続きを読む

次

前

おすすめの記事

知日家のスイス人作家アドルフ・ムシュク氏が85歳 福島原発事故の小説も

このコンテンツが公開されたのは、

2019/05/14

スイス人作家で日本とも関係が深いアドルフ・ムシュク氏が13日、85歳の誕生日を迎えた。1960年代には東京の大学で教鞭をとり、その日本滞在を元にした小説「兎の夏」で文壇デビュー。昨年には原発事故後の福島を舞台にした小説「Heimkehr nach Fukushima(仮題:フクシマへの帰還)」も出している。

もっと読む 知日家のスイス人作家アドルフ・ムシュク氏が85歳 福島原発事故の小説も

おすすめの記事

科学を生き生きと伝える映画制作 「ハッカソン」イベントで

このコンテンツが公開されたのは、

2019/01/22

発案からわずか3日で映画を完成させるというユニークな「ハッカソン」スタイルのイベント「エクスポージャー・サイエンスフィルム・ハッカソン」。参加者らは、娯楽と教育効果を併せ持った短編映画で科学的な情報発信の新しい境地を開こうと意気込む。

もっと読む 科学を生き生きと伝える映画制作 「ハッカソン」イベントで

おすすめの記事

ロマンス映画をロマンシュ語で

このコンテンツが公開されたのは、

2019/01/01

スイス映画「Amur Senza Fin」は、プロの監督が制作した初めてのロマンシュ語映画だ。スイスにある四つの公用語の一つでありながら、存続が危ぶまれているロマンシュ語とその文化にとって、このような形で多くの人の目に触れる機会を得るのは重要なことだという。

もっと読む ロマンス映画をロマンシュ語で

おすすめの記事

スイス人イラストレーター、国際アンデルセン賞を受賞

このコンテンツが公開されたのは、

2020/05/19

ジュネーブを拠点に活躍するスイス人イラストレーターのアルベルティーヌ(日本では「アルバータイン」の表記も)が、2020年の国際アンデルセン賞(Hans Christian Andersen Award)の画家賞を受賞した。

もっと読む スイス人イラストレーター、国際アンデルセン賞を受賞

おすすめの記事

100 年前、日本を描いたスイス人

このコンテンツが公開されたのは、

2008/04/24

一行はシベリア鉄道経由で敦賀に着き、その後横浜、京都など10カ所を巡った。その間に制作されたヴァルザーの作品展「エキゾチシズムと印象派主義、1908年の日本に滞在したカール・ヴァルザー展」がベルン州ビール/ビエンヌ (…

もっと読む 100 年前、日本を描いたスイス人

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。