カランダッシュ デジタル時代でも輝きを失わず

スイス最大の筆記具メーカー「カランダッシュ」。一日に製造される鉛筆の数は、並べてつなげばジュネーブからローマまでの距離をカバーできるほどだ。今年で創業100周年を迎えた同社は、デジタル化が進むこの時代をどのようにとらえているのだろうか。

「なんだか同僚のデスクから慌てて借りてきたペンのように見えますね」と笑いながら答えるのは、カランダッシュ外部リンクのキャロル・ユブシェール会長だ。記者が手にしていた、安くて赤いペンをどう思うかと聞いたときだ。

カランダッシュがジュネーブで筆記具の製造を始めたのは、1915年。それから100年の間に、人々のコミュニケーション手段は大きく変わっていった。それでも、「私はペンや鉛筆を持ち合わせていないという人を知らない」とユブシェール会長は言う。

フランスとの国境にあるジュネーブ州の自治体トネの工場では、280人が働いている。工場ゲートの前には、巨大な赤鉛筆がそびえ立つ。カランダッシュが最初に作った製品は鉛筆だった。今では、ボールペン、万年筆、クレヨン、パステルなどの他に、オフィス用品や画材なども取り扱っている。

おすすめの記事

カランダッシュ 色への情熱

従業員の一日は朝早くから始まる。夏季は特に、午後の暑さを避けるためだ。午前9時半ごろでも、円柱状のメタルが加工される工場内はかなりの暑さになる。

鉛筆テスト

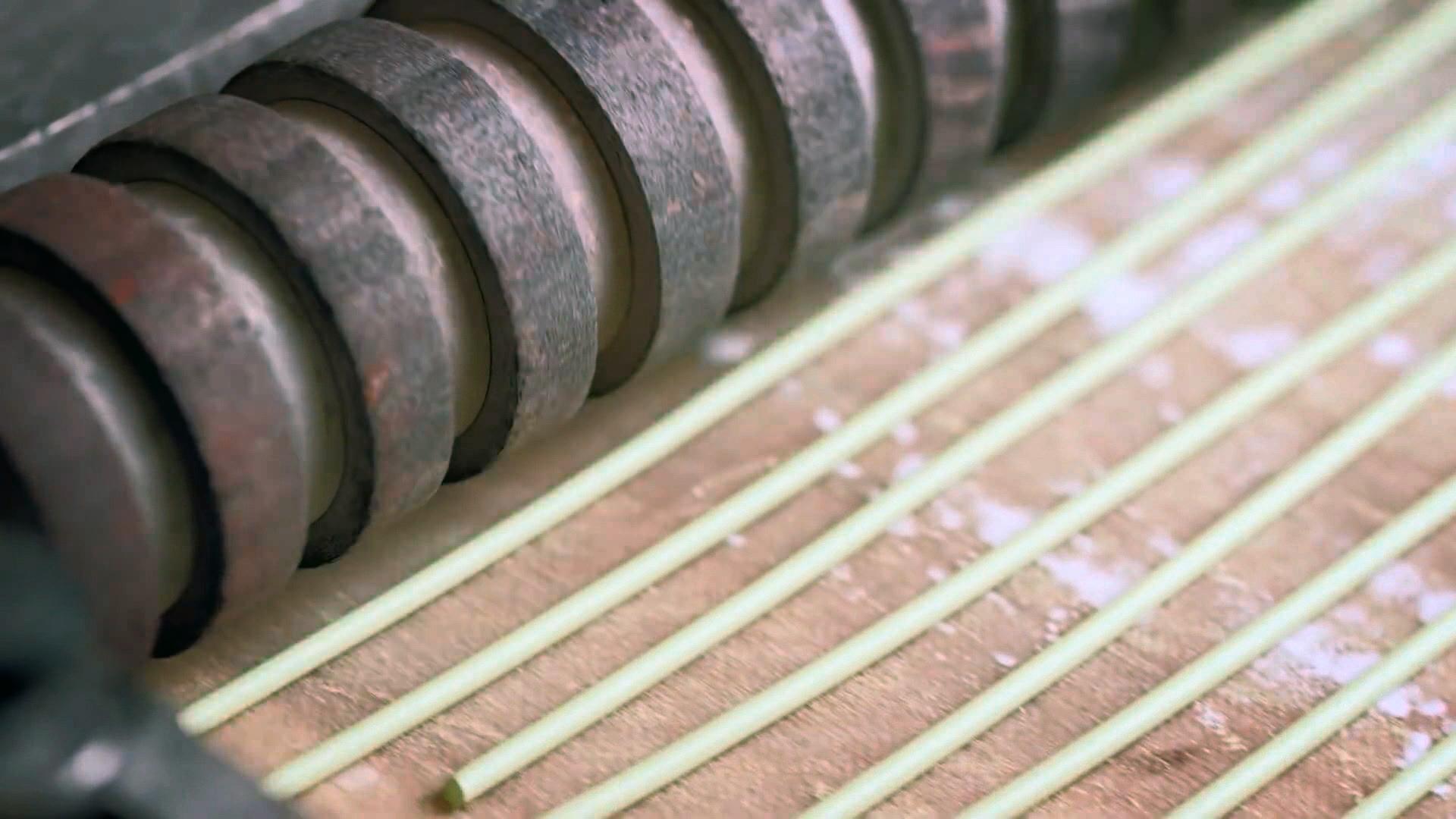

小さなパイプ状のものが、油の付いた機械によって六角形をしたペンの本体へと形成される。この後、先端にダイヤモンドの付いたドリルやレーザーを使って、好みの仕上がりに合わせる。手作業やコンピューターでエッチングされたり、エナメルコーティングがされたりするものもある。クリップを付けるのは、テストをしてからだ。例えばボールペンは「100メートルテスト」というものに合格しなければならない。

別の場所では、紫色のスパゲッティーのようなものが入ったゴミ箱の前を通った。色鉛筆のための新しい色調を実験したときの残骸だ。色を作り出すまでには試行錯誤を繰り返すが、いったん新しい色が誕生すれば、その複製は簡単にできる。記者が訪問したその日は、ライムグリーンの色鉛筆の芯になる、数年分はあるだろうと思われる巨大な塊が作られていた。

カランダッシュの色鉛筆は何年も持つ。たとえ5階の窓から落としたとしてもだ。3人の子どもの母親でもあるユブシェール会長は、耐久性を重視している。

「新学期に色鉛筆セットを丸ごと買い換えなくても、なくしたり小さくなったりした色鉛筆だけ買い足せばいい。カランダッシュは、モノを捨てない」(ユブシェール会長)。毎年、5千人が同社の修理サービスを利用している。10年以上も使用されているペンが持ち込まれることもある。

おすすめの記事

カランダッシュの舞台裏

お絵かきと子ども

だが、タブレット端末やスマートフォンが普及したこのデジタル時代、紙とペンはそれほど重要ではなくなったのではないだろうか?

「確かに、以前より手書きをする人は少なくなったかもしれない。だが、手書きをする人にとって、筆記具は絶対に必要なもの。手と心にとっての喜びなのだ」と言うのは、チューリヒのレポーターでファッションリーダー的存在のイェルーン・ファン・ロイエンさんだ。人は手書きをするとき、より慎重に言葉を選ぶという。

精神運動発達遅滞の子どもを指導する、ベルン在住のドゥニーズ・バッサンさんは、手を使って文字や絵を描くことは子どもにとってとても重要だという。

「子どもたちは、小学校に上がる前に紙と鉛筆を適切に使えるようになっていなければならない」と、4~8歳の子どもたちの微細運動能力の発達支援をするバッサンさんは説明する。「だが、一人で服を着られない子もいるし、ましてや色鉛筆で絵を描くことなどできない子もいる」。きちんと鉛筆を持てず、握り方に注意しながらノートを取らなければならない子どもは、授業の内容に集中することができないため、学校で問題になりかねないという。

チューリヒ大学子ども病院発達センターのオスカー・ジェンニ所長は、子どもたちが保育所や幼稚園などで紙と鉛筆に触れる機会を十分に与えられている現状を評価する。

「子どもたちが文字や絵を描けるようになることは重要だ。自分のアイデアや考えを紙の上に表そうとする一つのプロセスだからだ。これは複雑な思考プロセスで、電子機器の操作ではできない」。子どもはその思考プロセスのための「内在的なドライブ(駆動装置)」を持っていて、それは、単に木の枝を使って砂の上に絵を描くときでも使われるものだと話す。

また、ジェンニ所長らが行った最近の調査によれば、テクノロジーの発達は子どもの絵の描き方に影響を与えてはいないという。調査チームは、1980年と2010年に子どもたちが描いた絵を比較したが、目立った能力の差はなかった。

プロのお絵かき師

「鉛筆は今でもよく使われている」と、ベルン芸術大学に展示された学生の作品を示しながらほほ笑むのは、ロバート・ルツィカー教授だ。手書きの下絵とデジタル創作を組み合わせるコミュニケーション・デザインの修士プログラムを担当している。

「学生は、アナログとバーチャルの間に線引きをしない。最適だと思われるメソッド同士を組み合わせて創作する」と話す。

「鉛筆とインクで下書きをし、それをスキャンしてフォトショップで色付けする、優れたポスターデザイナーもいる。その方が、速く美しく仕上がるからだ。このようなやり方がまさに、私たちの生きる時代を象徴している」

美術学部で教えるアンセルム・シュタルダ教授も同意する。「いわゆる古い道具とデジタル技術の間に溝があるとは思わない。アーティストは、明確な結果を求める強い欲望に導かれており、見る人と向かい合い、対話しようとする。そのような目的をどう達成するかは、使用する道具ではなく、それぞれの職業における『芸術のあり方』に対する姿勢や理解の仕方にかかっている」

ルツィカー教授は、グラフィックデザイナーにとって、タッチペンは素晴らしい発明だと考える。「以前は、常にマウスを握ってクリックしなければならなかった。手と頭は全く異なった方法でつながっているのに。その後、デジタルパッドが現れ性能はさらに進化している」とルツィカー教授は言う。

将来の見通しは?

カランダッシュが次の100年間をどう渡り歩くのかを予想するのは難しい。民間企業であるため、売上高を公表しないことが理由でもある。ユブシェール会長は、次なるイノベーションは何かと尋ねられると返事をためらったが、タブレットやスマートフォンに使用できるタッチペン機能を備えたボールペン「RNX.316」がデザインされたことに触れた。

ユブシェール会長は、人々が手書きをしなくなるとは思っていない。「いつの時代も常に、人はペンと鉛筆を使い続けると確信している。そうやって創造を続けるのだ。『少しの間、機械をお休みにしてまた自分の手でやってみよう』と思う人間がいると思う」

前出のファッションレポーター、ファン・ロイエンさんも、いつかはデジタル時代の反動があると予想している。「今日の、完全にデジタル中毒な人はある日、スクリーンやバーチャルな楽しみに飽きて、デジタルではないアナログな、手で触れることのできる喜びを再発見するに違いない。それまでは手書きの人が減るかもしれないが、手書きの持つ趣は決して失われることはなく、新たな『ルネサンス(復興)』が訪れることだろう」

(英語からの翻訳・編集 由比かおり)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。