アンベール、幕末の日本を見つめたスイス人

異国を訪れたとき人は、思想・価値観など「その人のすべて」で相手を見つめる。150年前、スイスの使節団代表として日本を訪れたエメ・アンベールもそうだった。それには当時のインテリとしてごく普通の、西欧の文化・宗教などの優越性も含まれていた。しかしアンベールが独自なのは、感性・想像力で相手を理解しようとした点だ。こうして誕生した大作「幕末日本図絵」が、挿絵とその元になった浮世絵などとともにヌーシャテルで展示されている。展覧会「Imagine Japan・日本を想う」もどっしりと中身の濃い「大作」だ。

「僕のスタート地点は、この国の一つの時代の終わりだった」とアンベールは妻に書き送っている。目の前で起こる日々のできごと・事件(大名行列に遭遇したイギリス使節団の1人が下馬せず殺害された事件など)を理解するには、それ以前の日本の歴史・社会を知らなければならない。膨大な仕事だった。

アンベールは、もともと政治家・スイス時計連盟の会長として、時計などの輸出市場として日本を見ていた。それには、成立して間もないスイス連邦が国内の統一に力を注ぐ必要があったため西欧列強のように帝国主義に力を入れる余裕がなく、そこで、純粋に自由貿易の相手として日本を見ていたという解釈もある。

こうしてオランダ船に便乗して日本に到着したアンベールだが、1863~64年という幕末の混乱期に修好通商条約の交渉はうまく進まない。そこで、好奇心溢れる思想家・教育者の側面も持つアンベールは、この間に日本を「観察」し、同時に多くの浮世絵・写真類を集め、日本についてのエッセイを構想した。「幕末日本図絵」はこうして生まれた。

進歩とキリスト教の優位を信じる

今回の展覧会の企画者でヌーシャテル民族学博物館館長のマルク・オリビエ・ゴンゼット氏は、アンベールを「思想的にはプロテスタントで急進派(ラジカル)だったアンベールは、進歩、科学技術、自由貿易、キリスト教の優越性を絶対的に信じていた。そして、日本で出会うものに自分の価値観をあてはめ、合わないときはそれから逃げ、または拒否した」と言う。

そこで、展覧会の最初の展示室に、日本の(日没と日の出を基準とする不定時法の)和時計と当時のスイス製の懐中時計を並べて二つの国の出会いを象徴し、周囲の壁にはアイロニーを込めてアンベールの価値観を、次のように引用する。「今こそ、極東の人を解放すべき時だ。そこでは知識人が伝統的な形式や符号を学ぶことだけに時を費やしている。西欧にはスムーズな国際関係が存在しているというのに。そして今こそ、心理学、ロジック、代数、歴史哲学、誰もが読める文学、真実と精神性を尊重する宗教の習得方法を日本人に授けるべきだ」

民族学者として

だがゴンゼット氏によれば、アンベールの著作が今でも輝きを失わず、彼が「ビッグマン」であり続けるのは、自分の価値観には合致しないがどうしても心惹かれるものに出会った場合(例えば、秘儀などを排除するプロテスタントの彼が日本の幽霊の話などに惹かれる)、「想像力」の存在を容認していることだという。同展の第2の展示室の入り口には、アンベールの次の言葉が引用されている。

「確信は非常に限定されたものだ。一方、推測したり仮説を生み出したりすることには制限がない。それが科学的・現実的な方法以外のもの、即ち想像力だ。想像力が根ざすのは、沸き立つ生命の力や躍動する魂、相手に対する優しいまなざしだ」

こうした、想像力とロジックという対立したものを抱え持ち、自分に正直に相手を見つめるやり方は、「実は非常に民族学者的なやり方なのだ」とゴンゼット氏は言う。つまり、ニュートラルに対象を見つめることはそもそも不可能で、自分の育った社会や文化という「フィルター」をはっきりと意識するのが民族学。そういう意味でアンベールは、このテクニックを当時知る由もないが、「れっきとした民族学者なのだ」と言う。

パリのアトリエの中で日本旅行

第2の展示室に一歩足を踏み入れると、中央に「幕末日本図絵」の挿絵の何点かが巨大な布のパネルになって展示されており、一挙に幕末の世界に引き込まれる。周囲の壁にはアンベールがスイスに持ち帰った浮世絵・デッサン・写真などのうち約400点が、宗教・工芸などのテーマに沿って並べられている。

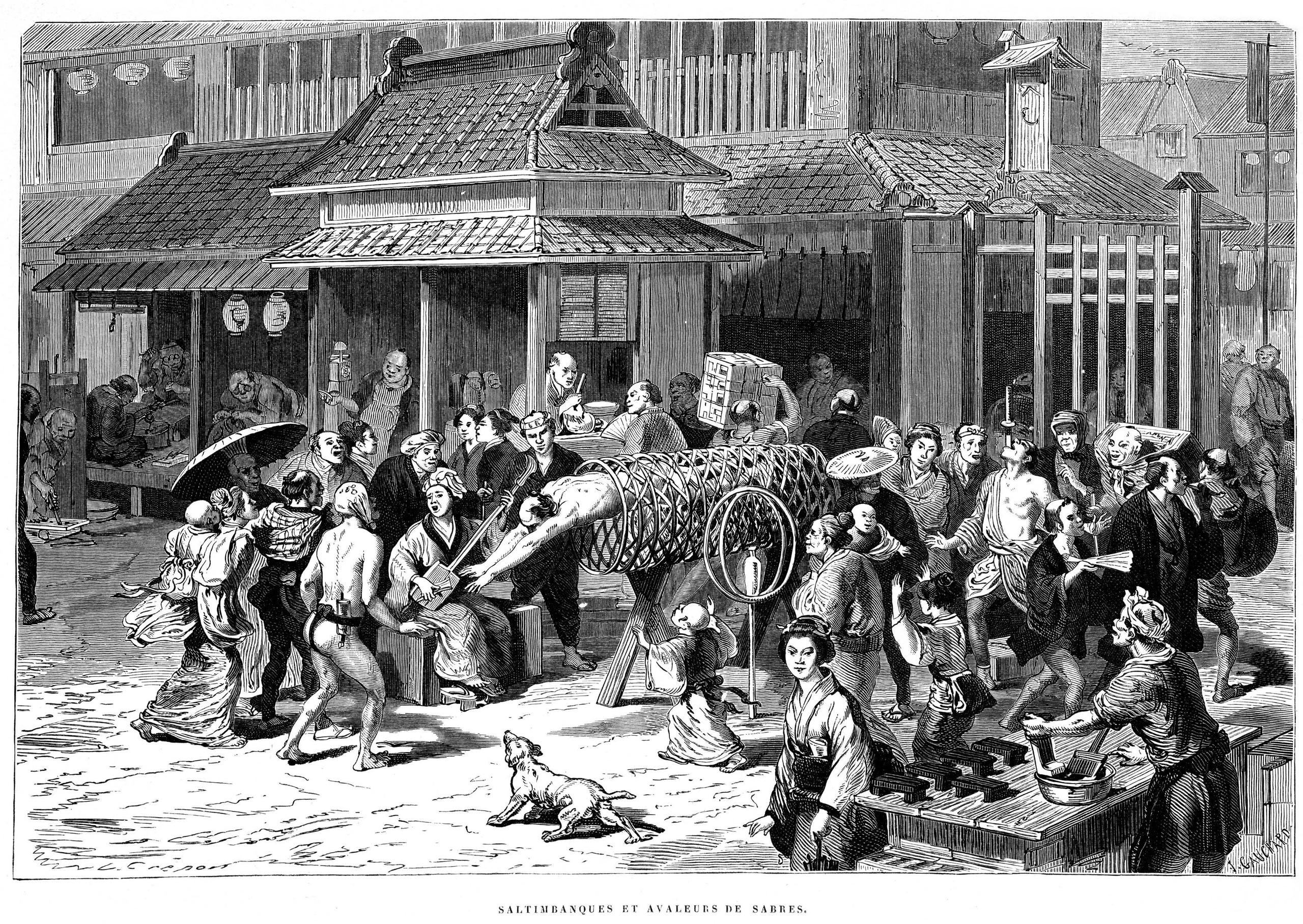

パネルの一つは、当時の街並みと大道芸人を表現したもので、刀を飲み込もうとする男や、竹で編んだ「水平に置かれた約2メートルの筒」をスルリと抜けてみせる男がいる。アンベールの溢れるような好奇心と優しいまなざしが感じられる挿絵だ。アンベールはこう書く。「男は、観客の興奮をさらに高めようと、四つのろうそくを筒の中に並べ火をつけた。そして、ろうそくの炎に触れることなく、直線のように一気に筒をすり抜けた。そばでは、優しそうな妻が三味線を弾く。楽器の音に、時に太くこもった、時に甲高い声を合わせる。それは、夫を勇気づける、またはその手柄を褒めたたえるという風に場面によって使い分けられる」

しかし、このパネルには何かがおかしく日本的ではないと感じるものがある。一つは、人物の足が長く顔も凹凸が深く、女性の着物もドレス風。建物の高さも高すぎると、すべてが西欧風だからだ。これは「幕末日本図絵」の全部の挿絵に共通する点だ。「なぜなら、アンベールは日本で集めた絵をパリの版画家のアトリエに持ち込み、自分の記述に対応する場面の挿絵をこう描いてほしいと注文をつけたからだ」とゴンゼット氏。そして、「版画家は陰影法など当時の表現を使いながら、想像力を駆使してパリのアトリエの中で日本旅行をした」。

またもう一つの理由は、この挿絵が、時も場所も異なるところで入手した大道芸人・職人・通行人などの別々の絵を一つの画面の中に収め、通りの風景を人工的に「演出」しているからだ。

竹の筒をすり抜ける芸人の背後には、人形やちょうちん作りの職人のアトリエが長屋風に連なって描かれているが、それらは別々の絵から取ってこられたもの。展覧会では、その元の絵も示しながら、この再構成された挿絵の「謎解き」をしている。

風呂好きな日本人

ところでアンベールは、日本の工芸品の精巧さや職人の技術の高さ、特にわずかな道具で性能の高いものを作る技には、正直に驚いている。「2人のキセルを作る職人がいた。それぞれが小さな金づちときりだけを手にしている。その隣の家では年取った職人が、たった1本の針金で巧みにちょうちんの高さを調整していた」。特に彼の関心を引いたのは、当然ながら和時計の職人だった。「彼はゴザの上に座り、鉄の小さな四角柱を前に置いていた。その周囲には、針金や歯車のようなものだけがあった」

また、清潔さ・衛生面に関心の高いスイス人らしく、日本人の風呂好きにも感心している。「日本人の清潔さは、熱い風呂に毎日入ることからきている。この清潔さに対する要求、気候、健康的な食事が日本人を世界で最も健康で頑強な国民にしている」。

教育者でもあるアンベールは、寺小屋でひらがなを習う子どもたちに感動し、「日本人は男女を問わず、読み書きができる」と書く。さらに、日本の子どもたちの純粋さに感嘆し、その理由を親の生活の仕方や自然の捉え方にあるとしている。「(1日や季節の変化など)時の流れとともに生きるやり方は、喜びにある種の純粋さを与え、苦しみは運命とみなされ、愚痴がない。こうした生き方は、子どもにとっては最高だ。子どもは子どもとしての時間を満喫し、親たちはこうした子どもを見るのを喜びとし、そのためには全身全霊を捧げる。外国人が、日本の子どもは泣かないとよく言うが、それは誇張ではない。本当にそうなのだ」

さて、寺小屋の挿絵を美術的に眺めると、前述の大道芸人の挿絵で見たように、机に伏せて眠る子どもや外で遊ぶ子どもなど、別々の絵が一つの挿絵の中に集められ「想像し、再構成された寺小屋」になっている。

政治家・自由貿易の推進者として

以上のように、日本の社会を見つめたアンベールに対し、スイス時計連盟の会長としてのアンベールは、日本がスイス時計の市場になり得るかという点を分析し、弟への手紙でこう書く。「日本人はスイスの時計には関心がある。ただ、高すぎると思っている。(中略)しかし、彼らには優れた技術がある。日本人が作った優れたコンパスの箱を覚えているだろう。もし、彼らが時計の箱を自分たちで作れるようになったら、スイスの時計は驚くほど売れるに違いない」

ゴンゼット氏は、この手紙について「アンベールは日本を一方的に市場にするだけではなく、日本の技術力・生産力を伸ばす道も探りながら、お互いの利益の交換を目指している」と注釈を入れる。「そこが、上から押し付ける列強のアグレッシブな帝国主義的発想とは違う」

そして、政治家としてのアンベールが、スイス連邦に加入したばかりのヌーシャテル州の政治家として、封建制が色濃く残る日本の政治を「知識人による専制政治」と指摘したことは理解できることだと付け加える。

アンベールは、次のような批判も行っている。「列強がアジア諸国を植民地化した中で、日本が独立して工業化の道を進むなら、それは『自由』という概念で行われなければならない。今の日本と自由の間には、乗り越えるべき多くの隔たりがある。(中略)自由を手に入れるには、その高みにまで自分を高めなければならない。そのためには多少の知識を身に付けただけでは十分ではなく、教育と精神的な変革が必要になる」

ゴンゼット氏は、前にアンベールを民族学者だと規定した。それは、アンベールが自分というフィルターで相手を見ているからだ。そして、そのフィルター故に「アンベールは日本を見ながら、実は自分について、スイスについて語っているのだ」とも言う。

しかし、そうであれば他者の見方を読むということは、他者を眺めることであり、それによって自分を反省する機会にもなり得る。「最後の日本への批判は、スイスという鏡から跳ね返ってくる日本の姿であり、その姿は現在にも通じるようである・・・」、などといった思考を筆者に巡らさせてくれ、日本の150年前の多側面を視覚的に見せながら、スイスの150年前にも想いを馳せることができる。それが今回の展覧会「Imagine Japan・日本を想う」の厚みだ。

展覧会「Imagine Japan・日本を想う」

150年前の1864年2月6日、エメ・アンベールはスイスの外交使節団代表として日本との修好通商条約に署名した。

この日本・スイス国交樹立150年を記念して、スイス・ヌーシャテルの民族学博物館は、アンベールが持ち帰った浮世絵・デッサン・写真のうち約400点を、アンベールの著作「Japon Illustré」(邦題「幕末日本図絵」)から引用した言葉とともに並べる展覧会を企画した。同展は、2015年4月19日まで開催。

アンベールは、もともとスイスに3668点の浮世絵・デッサン・写真を持ち帰っている。その3分の2を息子のポール・アンベールが1950年、同館に寄贈。今回はそのうち400点を前期に、他の400点を後期に見せ、計800点を公開する。

これらの資料は、いわゆる鈴木晴信や喜多川歌麿の浮世絵といった美的観点から収集されたものではなく、あくまでも「社会・文化を描写する」という観点から集められたもので、その点がユニークであり希少価値がある。

ヨーロッパに眠るこうした、視覚的・歴史的な資料を研究する東京大学の研究グループが同館にコンタクトを取り、4年前から今回の展覧会に協力した。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。