スイスVRアニメーター、ゾーイ・レーリン氏 ベネチア映画祭デビュー

スイスのバーチャルリアリティ(VR)クリエーターが活躍し、国際的な認知度が高まっている。チューリヒを拠点に活動するVRアーティスト、ゾーイ・レーリン氏は昨年のベネチア国際映画祭で最新作をプレミア上映し、高い評価を受けた。

世界三大映画祭の一つであるベネチア国際映画祭は、VRアーティストやファンの間ではVR技術を活用した芸術にスポットを当てた主要な映画祭として大きな注目を集めている。

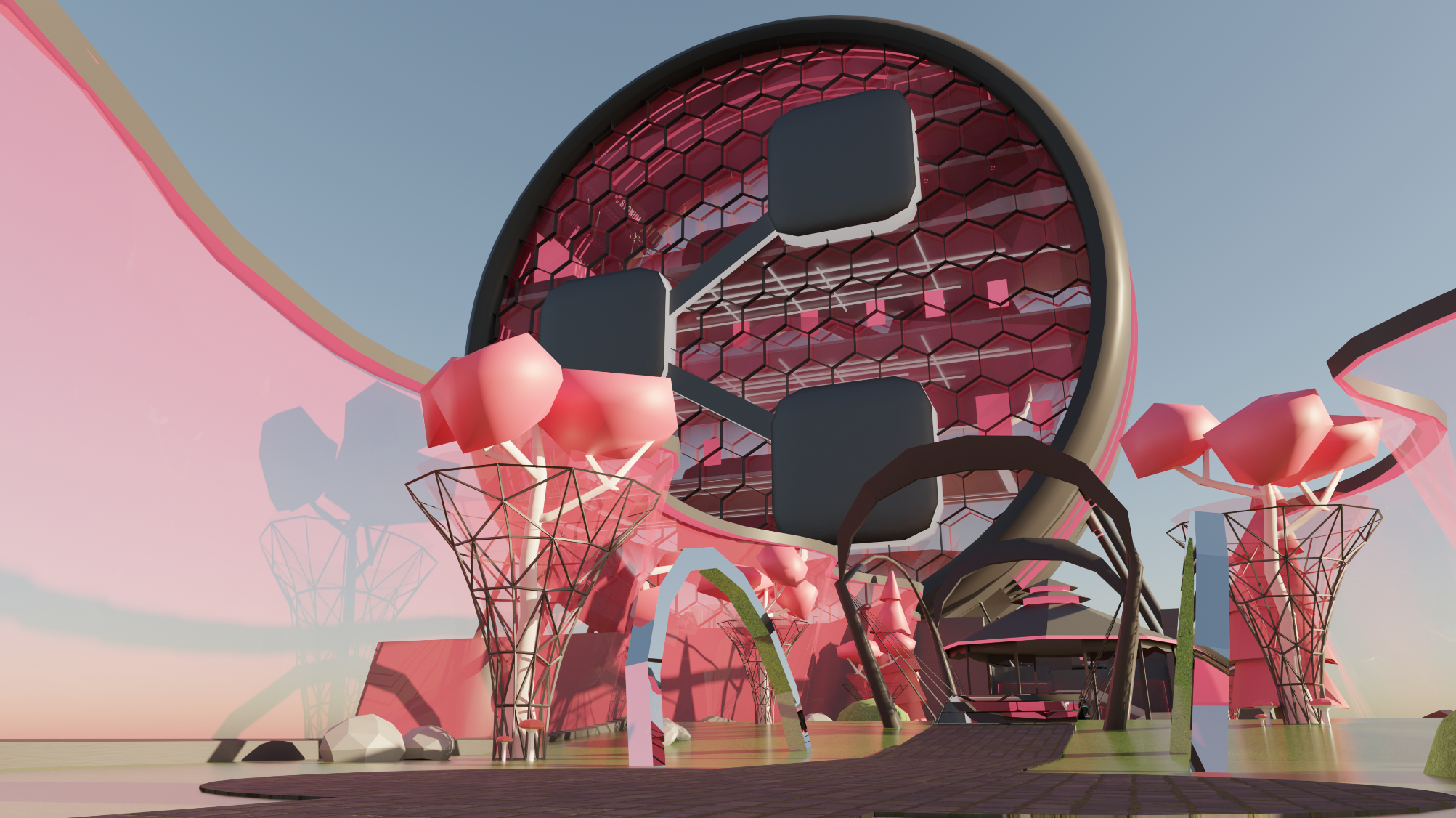

VRを体験したい人は大きなヘッドセットを装着し、会場の外れにあるラザレット・ヴェッキオ島へと渡る。かつてハンセン病患者の療養所、市営の犬の保護施設があったこの島には、毎年9月に世界中から新進のクロスリアリティ(XR)のアーティストが集まる。

スイスのルツェルン出身のアニメーター兼映画制作者ゾーイ・レーリン氏もその1人だ。2023年に米メタ(旧フェイスブック)が制作した同氏の作品「Perennials 」(仮訳:繰り返される)は、ラザレット島の住人が装着したヘッドセット内で世界初上映された。

「イラストレーター・アニメーターとして携わったプロジェクト『The Choice: VR Documentary』で1年前にもベネチアを訪れたが、自分の作品発表のためにベネチアにいるというのはまったく違う感覚だ」とswissinfo.chに語った。

レーリン氏は、「Perennials」について「基本的に、自宅のリビングで1年半かけて一人で制作した。作品が完成すると、私は外に出て、実際に作品を体験している視聴者を眺めたり、感想を聞いたりした」と話した。

仮想記憶

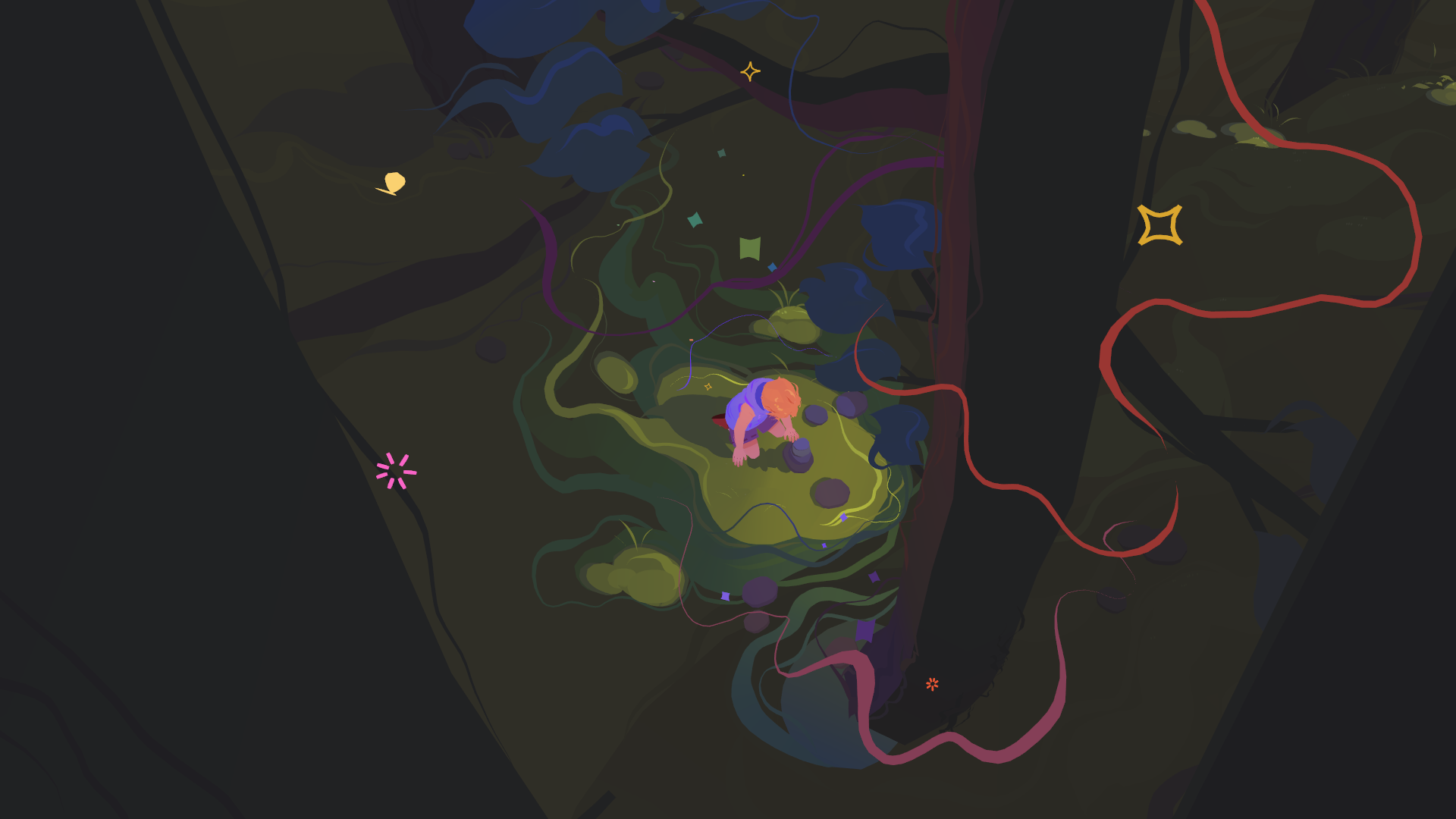

「Perennials」は1本の映画のような作品だ。物語は、若い男性とその姪が、最近亡くなった男性の父親が所有していた別荘に戻ってくるところから始まる。レーリン氏は、記憶と世代間に生じる不和の感情が渦巻く空間を、苛立ちや困難が次々と起こる劇場に見立てている。

同氏は「この作品は、私の祖父がイタリアに別荘を持っていたという個人的なエピソードに基づいているが、そこから登場人物や人物像をさほど知ることはできないし、場所も特定できない。この特殊な映画では適切な設定だったが、将来的には多様なアイデンティティを持つ人たちに語りかけるような、よりニッチで具体的な作品も制作したい」と意欲を語った。

ヘッドセットを装着すると、姪が次から次へと質問しているのが見える。男性は、父親の死がトラウマとなり、思いやりを持って姪と話すことができない。男性は、無意識のうちに、自分の父親がそうであったように苛立った様子で姪と会話していた。ヘッドセットを装着した人は、頭を前後左右に揺らすことができる。ヘッドセットがその動きを捉えて、視界の360度を覆う黒い空間でエピソードが展開していく仕組みだ。

光の斑点が横に現れ、目の前で場面が展開する。男性と姪が森を歩く場面、暖炉のそばで会話する場面。目の前に葉っぱが浮かぶ光景…映画で実際に見えている手は、現実世界で握っているコントローラーと連動している。手を下に伸ばせば、仮想の茂みや食器、室内装飾品を切り裂くという奇妙な体験もできる。

VRアートの会場である近代美術館の展示室の一角でこの世界を探索していると、中庭に面したドアが開閉を繰り返す度に隙間風が感じられる。筆者は、VRの中でパチパチと音を立てる暖炉のそばにいたが、鳥肌が立った。

メタとの共同制作

レーリン氏が仮想空間でイラストやアニメーションを描くことに目覚めたのは、在籍するルツェルン応用芸術科学大学(HSLU)にオーストラリア出身VRアーティストのSutuがやってきたことがきっかけだ。。レーリン氏は「ヘッドセットを装着して、VRの中で自由に絵を描けることに衝撃を受けた」と話す。「だが、VRの魅力は没入感だけではない。360度の空間で創作ができるなら、ストーリーテリングにはどのような効果をもたらすのか追求したかった」

HSLUは最近、学生用にヘッドセットを導入した。レーリン氏は「夏休み期間中、ずっとVRの中で絵を描いたり実験したりしていた」と語った。しばらくして、同氏にチャンスが訪れる。「スイス・バーデン拠点のアニメーションフェスティバル、ファントシュ向けに9分間のドキュメンタリーを制作することが決まった」という。VRアニメーションでイラストを描くツールを「Tilt Brush」から「Quill」に切り替えたおかげで、世界中で注目を浴びているQuill界に繋がることに成功した。その後、VRシリーズ「Lustration」(仮訳:浄化)のアニメーション制作を開始。2022年に初めてベネチアを訪れた。

「Perennials」のプロデューサーを務めたメタ社は、いつからQuillに注目していたのだろうか。メタは「長い間、Quillは我々の傘下にあり、我々はQuillのほぼ全ての活動に関わっている。Quill界隈で発表される実に多様で素晴らしい作品はすべてメタが制作、資金提供している」と話した。

レーリン氏のような独立したアーティストにとって、プロジェクト成功の鍵となるのは個々のプロデューサーとの関係構築だ。ライアン・ゲンジ・トーマス氏、ゴラ・フジタ氏という2人のメタ・プロデューサーは、こうしたプロジェクトをサポートし、その実現に力を注いでいる。

VRか映画か

映画界出身の筆者は、アーティストコミュニティが、自分たちの作品に妥協することなく、芸術の技術や形式の限界に果敢に挑戦していることに非常に魅力を感じる。映画制作では、技術的なミスや観客の混乱というのはよくあることだ。つまり、映画に関して言えば、映画の初期時代と同様のダイナミクス(大変動)が繰り返し起こるであろうことは容易に想像できた。ほとんどのプロジェクトは、幻想的なバロック様式のジョルジュ・メリエス派か、控えめな写実主義のルイとオーギュスト・リュミエール派のいずれかに属していた。

かつての西部開拓時代のように何もかもが手探りでルールがなかった頃の映画制作について、レーリン氏に尋ねた。同氏は「業界の努力がVR映画制作の礎を築いてきた。カメラの動きについては、最小限で回転しながらゆっくり着実に動くというシンプルな手法にたどり着いた。バレリーナがその場で回転する『ピルエット」を習うとき、前の一点に集中することを求められる。VRにおいても、観客に焦点を合わせることが大切だ」と答えた。

レーリン氏は「『Perennials』では、数々のエピソードが水面下で進行していて、視聴者は登場人物に注目する必要がある」と強調する。より自由で遊び心があるアプローチを取る作品が多いなか、同氏は「視聴者が(登場人物に)集中することは、私がフレーミング(撮影範囲)を考えるうえで必要だ。ヘッドセットの中で大まかにスケッチをしたら、空間にシーンを配置していく。それからカメラを動かして、最適な位置を確認する」という。

スイスのVR業界は成長を続けている。「バーチャル・スイス」やロカルノ国際映画祭などの主要なフェスティバルとVR展示で協力しているジュネーブ国際映画祭は、ともに国際社会から高く評価されている。

一方、レーリン氏もまた学部に戻り、次世代にVRを手ほどきしている。「現在、私はアニメーション、美術を専攻する学生やオブジェクトデザインを専攻する専攻の学生たちがVRに触れる姿を目の当たりにしている。初めてVRを体験する学生らに立ち会うと、自分がVRの世界に初めて触れたときの喜びを思い出す。まったく新しい媒体で何かを作り上げていくのは面白い。VRアートの可能性は無限大だ」

編集:Virginie Mangin、英語からの翻訳:井部多槙、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。