コロナ禍でも地球は回り、風刺画家は描き続ける

今後数カ月間、いや数年間は新型コロナウイルスに関する多くの本が出版されることだろう。それを待つ間、ここではヴォー州出身の風刺イラストレーター、ヴァロットさんの的を得た味わい深いイラストを見てみよう。

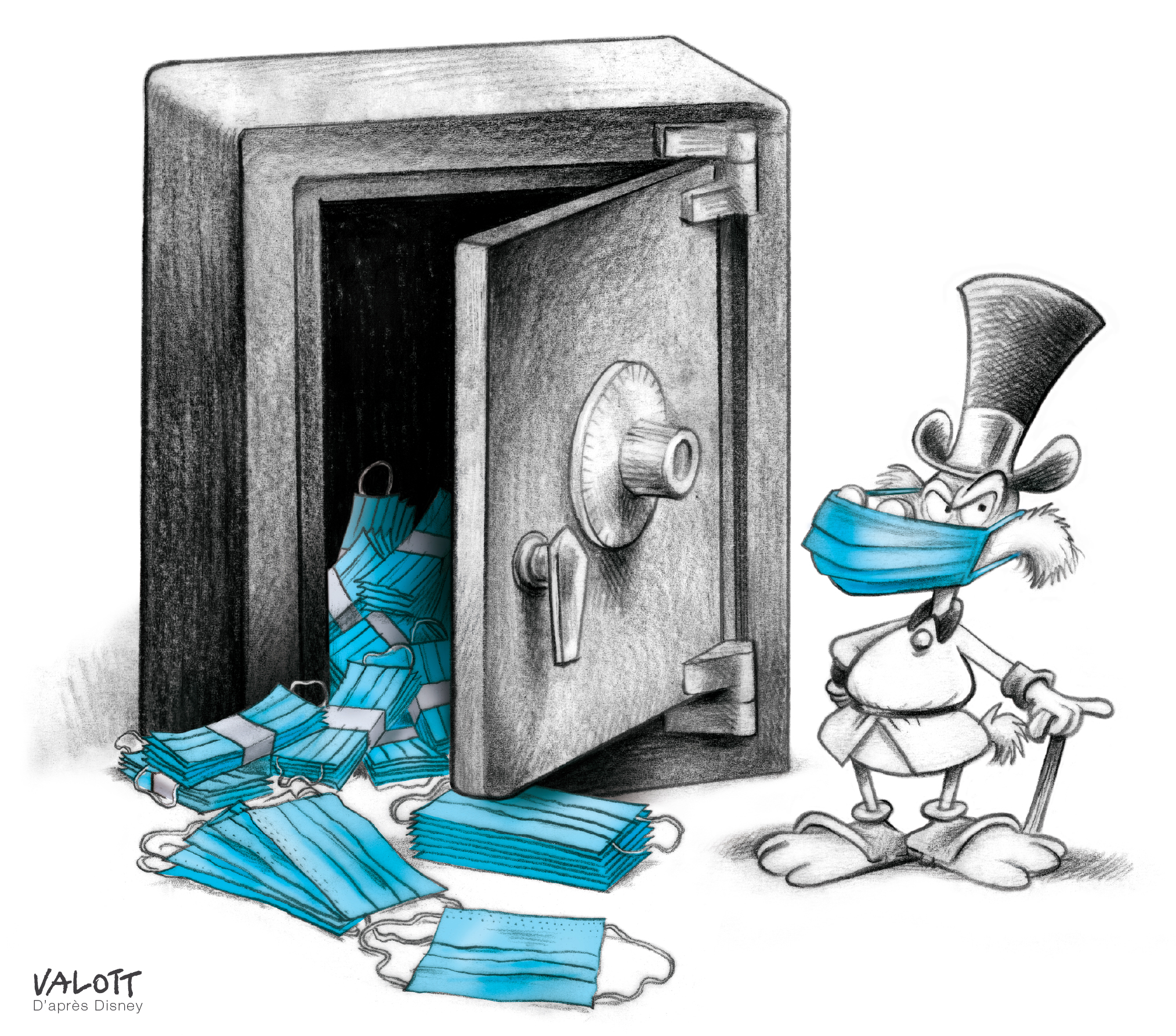

それはアメリカ同時多発テロ事件が発生した2001年9月11日のようなもので、誰もが2020年の春に何をしていたかを覚えていることだろう。それぞれの思い出に加え、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)とそれに伴う外出自粛が私たちの記憶の「絵本」を色付けた。吸盤状の突起物が並んだ赤い球体の新型コロナウイルスが確認された今年1月半ばに、サージカルマスクやトイレットペーパーをめぐって大騒ぎが起きると誰が想像しただろうか?

時代の象徴を捉える-それも風刺画家の仕事。紙と鉛筆を持って自宅に閉じこもるのもある意味、彼らの普段の姿だ。だからと言ってヴァロットことジャック・ヴァロトンさんは、ある朝目覚めて、「やった!パンデミックだ。これを本にしよう!」と思ったわけではない。電話取材に対し、「私にはそんなご都合主義なところはない。パンデミックがいつまで続くのか誰にも分からない中、新しいイメージ画も出てきていた。それでイラストを描いた」と話した。

描いたイラストは数えきれない。今日、ヴァロットさんは自分の風刺画が掲載された新聞の発行日を待つ必要はなくなった。SNSでいつでも公開できる。だが出版社ファーブルのイラスト本発行となると話は別だ。それは偶然の成り行きだったと明かす。「兄のローランが鳥類学者で、ファーブル社からスイスの鳥類全書を出す準備をしていた。その連絡先を私にくれたのだが、驚いたことにすぐにOKが出て、絵の選択からレイアウト、テキストまで、私の自由にさせてくれた」

だがテキストを書くのは「私の得意とするところではなかった」と言うヴァロトンさん。友人からは無類のおしゃべり好きだといわれるそうだが、1時間の取材を終えて納得した。時間が経つのも気づかせないほどヴァロットさんは本当に話好きだ。それにとても情熱的で博学で、格言や劇作家サシャ・ギトリの言い回し、ベルトラン・ブリエ監督の決まり文句、ブレルやブラッサンスの詩の愛好家でもある。

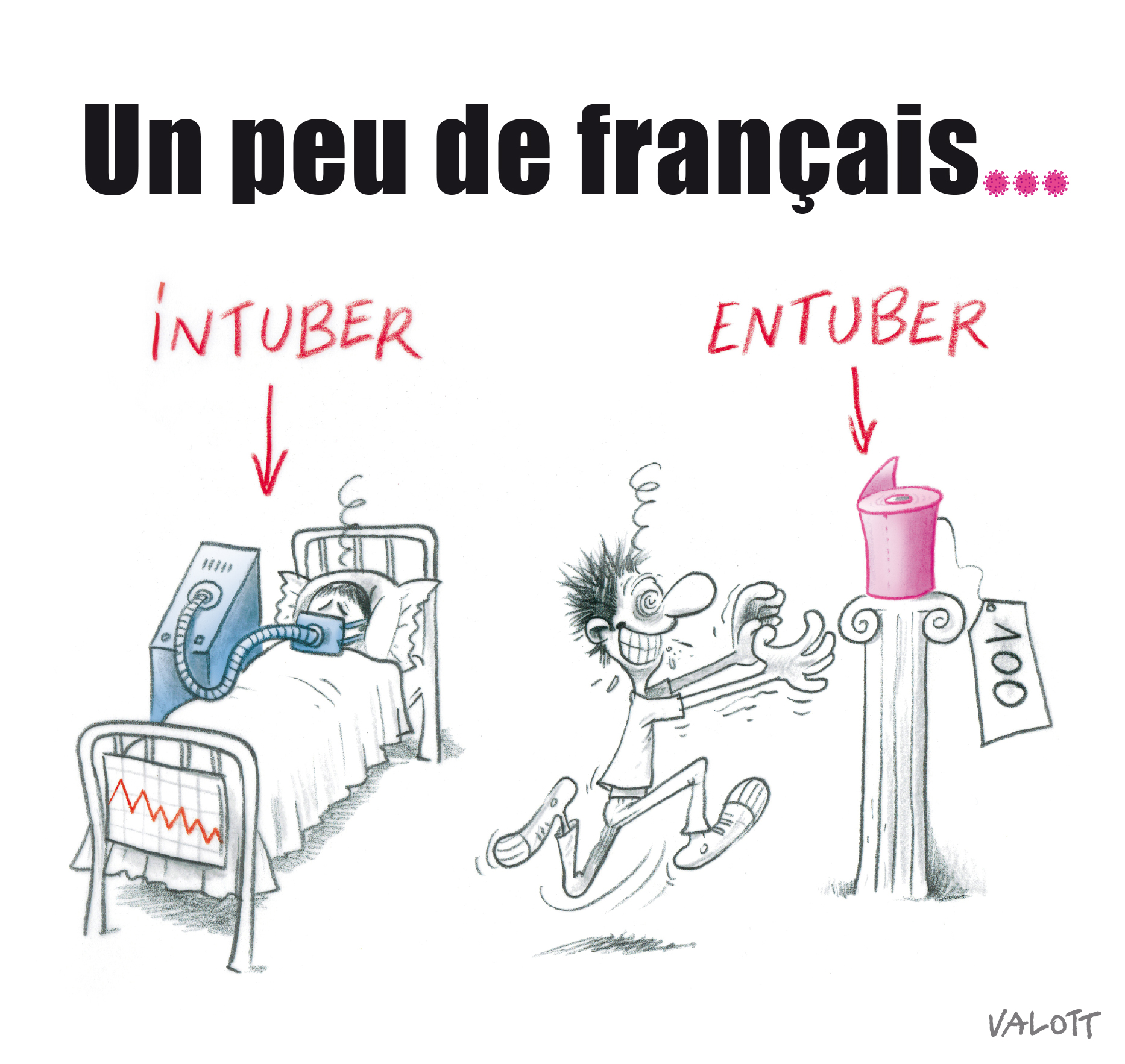

だがこのイラストレーターは自分を文筆家だとは思っていない。大概の場合、言いたいことを絵が代弁しているからだ。この分野ではむしろ珍しい。「特にフランスでは、メディアの風刺画は大抵はジョークを絵にしたものが多い。まるで観衆を目の前にしたスタンダップコメディ(即興話芸)のよう。それが当たり前になりすぎていて、作者が意図的にテキストなしのイラストを出すと、新聞社は絵の下にわざわざ『テキストなし』と入れなければと思いこんでいるほどだ」

ヴァロットさんは、スイスのフランス語圏の2人の師から影響を受け、もう一つの伝統を受け継いだという。ヴォー州の日刊紙ヴァントキャトラー(24 Heures)でともに働いた風刺画家の故レイモン・ブルキ氏(メディアイラストレーターの『ゴヤ』と呼ばれた)と、人間の小ささをモノクロ画で表現する水墨画家、マーシャル・レイター氏だ。この2人もテキストを必要としなかった。「スイスでは複数言語が話されているからだろう。イラストを誰にでも理解してもらおうと思うなら、視覚的にインパクトがあった方がいい」(ヴァロットさん)

そう言うヴァロットさんも視覚的にかなり長けている。この風刺画集のページをめくり、彼のキャリアをみていると、絵に対する豊かな知識があることが分かる。イラストの中では決して強調されず、さりげなく表れている。あらゆる源から吸収された知識は、幼少期に見たコミック本だったり、彼が盲目的に崇拝するキューブリック監督の作品だったり、古典的な巨匠からだったりする。110ページの中には、モネ、ゴッホ、マグリット、ダリ、ダ・ヴィンチ、アンディ・ウォーホールが見え隠れする。

確かにテキスト付きのイラストもある。「『塗り絵集』のような本を作りたくなかった。テキストのために最初は何人かのスイスのコメディアンを思い浮かべたが、うまくいかなかった。だから自分自身で書いた」(ヴァロットさん)。短く、切れ味の良いテキストは、話というより写真のキャプションに近く、全体をうまく補っている。

そもそもパンデミックを笑いの種にしていいものか?ヴァロットさんにとって答えは明白だ。「笑いとは、死を避けられない人間が自分を慰めるために考え出したもの。(新型コロナでは)12歳以上の子供がみんな亡くなるというような病気ではないことが最初から分かっていた。強いて言うなら、これは最悪の大災害ではないということも。世界では毎日2万5千人が飢えで亡くなっていること、その3分の1は子供たちであることを忘れてはならない。飢えに対する『ワクチン』は見つかっているのにだ。だが、どうやら飢餓には、その対策に出資するだけの重要性がないようだ…」

ではこれはブラックユーモア?それとも教示的なイラストなのか?それについて作者は何も言わない。儲け主義者の貪欲さや権力者の傲慢さを描くような批判的なイラストでも、ヴァロットさんの絵には悪意が見えない。「私が面白いと思うのは、視覚的、感情的な衝撃を引き出すこと。そのうえそれが知的ならば、それはもう聖杯に達することが出来たようなもの」(ヴァロットさん)

スイス国内外のフランス語圏ではもはやヴァロットさんが誰かを紹介するまでもない。彼のイラストが国民的なものになってから40年近くになる。18歳で出版した最初の風刺画集「Swiss Monsters(スイス・モンスターズ)」は1985年のベストセラーになり、1999年に誕生した「Mumu Cow(牛のミューミュー)」は、今日500万点以上のグッズが販売されている。小人(仏語で『Nain(ナン)』)を主人公にしたイラストと言葉遊びの本「Nainconnu – le livre le plus nainportant depuis la nainvnetion de la nainprimerie(仮訳:ナンコニュ、印刷術が発明されてから最も大切な本)」がよく知られている。

その他にも、ローザンヌのオリンピック博物館の公式マスコットのデザインを手掛け、アニメ「LesTifous(レ・ティフー)」ではベルギーの漫画家アンドレ・フランカンに協力。スイスの漫画家コゼーとイラスト本を作成し、作品「Tifeuf(ティトフ)」で知られる友人漫画家ゼップの依頼でベルタン・レーマンと共に「コーポレート・アイデンティティ」を制作した。

仏語圏の新聞読者には、日刊紙ヴァントキャトラー(24Heures)やル・マタン(Le Matin) の風刺画でなじみが深い。最近はル・マタン電子版の短編ビデオシリーズ「Tableau Nor(黒板)」でも知られている。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。