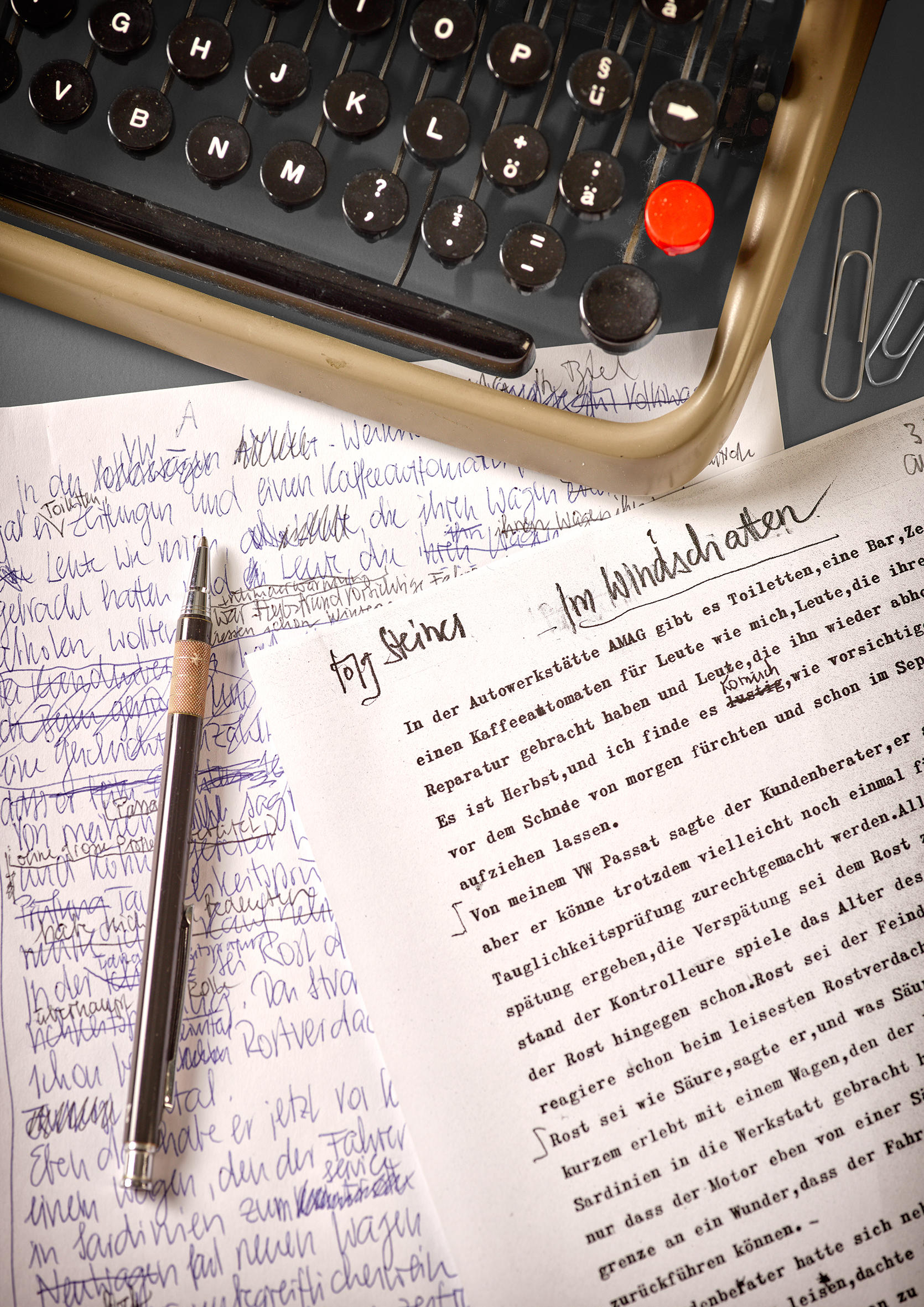

2作目が出版されたばかりのエリザ・シュア・デュサパンさん。すでに次の作品を執筆中だ

Keystone

ジュラ州に住み、韓国人の母を持つエリザ・シュア・デュサパンさんは、 26歳という若さですでに2作目の小説を出版した。時には溶け合い、時には隔たりのある西洋と東洋のカルチャー。この二つが混ざり合って自分を形作ってきたこの複合文化を、独自のこまやかな感性で見つめている。

このコンテンツが公開されたのは、

2018/10/01 08:30

生きる希望にあふれ、自分の人生の旅路へと人々を誘い込んでしまう-。まだ若いデュサパンさんはそんな女性だ。2冊目の小説が完成したばかりの7月の終わりに、インタビューで出会った。その日彼女が少し気だるそうに見えたのは、まだ執筆という長旅の余韻の中にあったからなのか、はたまた暑さのせいだったのか?少し間をおいてからデュサパンさんは言った。「帰国したばかりで。スイスから日本まで、4カ月の旅でした」。出発地はジュラ州ポラントリュイ、目的地は東京。ロシアと中国をシベリア鉄道で横断した後、ウラジオストクから船で韓国入りし、電車で移動し釜山から日本へと渡った。

ブレーズ・サンドラール(スイス出身の詩人、小説家、旅行家)や二コラ・ブーヴィエ(紀行作家)という感じだろうか。「シベリア横断鉄道の散文」で知られるサンドラールと、彷徨と危険を愛したブーヴィエ。だがデュサパンさんはそのどちらでもないらしい。「私は旅行作家ではないし、私の本は航海日誌のようなものではないのです」とはっきり言う。ではあなたは一体何者?その質問には茶目っ気たっぷりに答える。「西洋を超越した文化にオープンな作家」。ここではもっと踏み込んだ質問は控えておこう。答えはそのうち出てくると思うから。でも、どこに住んでいるの?「ジュネーブ、ジュラ州、それからよく行く韓国です」。

文化大使への任命

言うならば、デュサパンさんはいくつかの「かけら」でできた一人の若い女性だろうか。自分の生まれた国フランスと、育った国スイスを心で大切に思いながら、体と精神はいつもはるか大海の上をさまよっている。韓国人の母親と同様、デュサパンさんは子供のころスイスに来た。「ポラントリュイでは学校に通いましたが、最初はなかなか馴染めなかった。当時のジュラは田舎で、地元の人はよそ者を警戒している感じでした」(デュサパンさん)。だが数年後、そのジュラ州から文化大使に任命された。2016年、1作目の小説「Hiver à Sokcho(仮題:ソクチョの冬)」(ZOE出版)が出版された年だった。第2の故郷になったジュラ州、それもアレクサンドル・ヴォワザールやベルナール・コモンのような才能ある小説家を生んだ町、ポラントリュイにとっての誇りだ。

小説の舞台は、冬になるとひっそりとした韓国のリゾート地ソクチョ。韓国人を母に持つ少女と、インスピレーションを求めて世界の果てにやってきた1人のフランス人アーティストが出会い、厳しい気候と感傷的なもろさが一体となった物語が生まれる。発表と同時に小説は読者や批評家の間で大成功を収め、いくつもの賞を受賞した。「でもその成功に励まされるどころか途方にくれました。すでに2作目を執筆中だったので、期待に添えるものが書けるか不安になりました」(デュサパンさん)

そんな心配など無用だ。8月に出版された2作目の「Les billes du Pachinko(仮題:パチンコの玉)」(ZOE出版)は初作に見劣りしない素晴らしい出来だ。無駄な飾りのないシンプルな文体、人間関係や根底に流れる西洋と東洋の文化の違いからくるすれ違いなどの細こまやかな観察がそこにある。1作目は韓国だったが、2作目の舞台は朝鮮戦争で1950年代に多くの韓国人が避難してきた日本だ。

ミエコとハイジ

「在日コリアンはその国籍を理由に労働市場から締め出されていた。彼らは娯楽を考え出した。垂直の板。玉。機械仕掛けのレバー」。デュサパンさんの小説の一節だ。この作品も出会いをモチーフにしているが、今度は幼い日本人の女の子ミエコと語り手クレールの物語だ。スイス人の学生クレールは、東京に住む韓国人の祖父母宅を夏の間だけ訪れている。

デュサパンさんは、小説的な空想と現実を錯綜させるために、常に自分の立場と視点からずらしながら、二つの作品に自分自身を入れ込んだ。ミエコはハイジに似ている。クレールが優しく見守るのは、恐れを知らない、父を亡くした小さな女の子だ。フィクションを通してスイスと日本が重なり合っている。

デュサパンさんは、「幻想のもとになっている国民的な象徴について掘り下げてみたかった。ミエコ、そして間接的にハイジは、幼いころの私のようなもの」と言う。13歳でスイス国籍を取得し、フランス語、ドイツ語、韓国語を話すこの小説家は、書くことを通して自分が育ってきた複合文化というものに形を与えようとしている。

自分を再発見する

「今まで気づかなかった自分の一部に目を向けて、立ち戻ってみたい。8歳だった私の母を連れて50年前に祖父母がたどり着いた、スイスというこの国について語りたいと思うのと同じように」とデュサパンさんは言う。デュサパンさんの母親は、アッペンツェル州のトローゲン村で育った。当時は出身国ごとの孤児院があり、両親は韓国人の子どものための孤児院を運営していた。文豪の作品を愛した母親の影響を受けて、デュサパンさんは文学の世界を知り、のちにベルン州ビール/ビエンヌの文学高等専門学校(Institut littéraire suisse)で学んだ。

「ある意味、私は家族が生きてきた歴史の一部を背負っているような気がする。私はその部分を伝えたいのです」。現在3作目にとりかかっているデュサパンさんはそう言う。次の舞台はというと、まだ秘密だ…。

(仏語からの翻訳・由比かおり)

続きを読む

次

前

おすすめの記事

作家

このコンテンツが公開されたのは、

2017/11/21

読書はスイスで最も好まれる娯楽の一つ。2008年に連邦統計局(BFS/OFS)外部リンクが行った調査によると、2015年に発行された本は1万2200冊で、1969年に比べ倍増。スイス書店・出版社協会外部リンクによると、本…

もっと読む 作家

おすすめの記事

スイスの文学作家デュレンマットの遺産

このコンテンツが公開されたのは、

2016/03/26

ベルンのスイス文学文書館(SLA/ALS)は、スイスの劇作家フリードリヒ・デュレンマット(1921~1990年)の協力なしには存在しなかったかもしれない。デュレンマットは、国が文書館を創設することを条件に、彼の作品や所持品を寄贈すると遺言に残していた。

国立の文書館設立の話を持ちかけたのは、スイスの作家およびドイツ文学者として著名なペーター・フォン・マットだった。当時、スイスの作家マックス・フリッシュ(1911~1991年)の遺品管理を任されていた彼は、作家の遺品は公有の財産であるべきだと確信していた。

もっと読む スイスの文学作家デュレンマットの遺産

おすすめの記事

マックス・フリッシュ 80年の生涯

このコンテンツが公開されたのは、

2011/04/04

ザネッティはロンドンとローマで8年間、フリーランスのフォトグラファーとして働いた。ローマにいたとき、ザネッティはフリッシュと知り合う。白黒の写真たちが、フリッシュのローマでの生活、そして生まれ故郷のチューリヒでの暮らしを…

もっと読む マックス・フリッシュ 80年の生涯

おすすめの記事

フリードリヒ・デュレンマット、表向きは作家、内面は画家

このコンテンツが公開されたのは、

2015/08/31

スイスの代表的な作家フリードリヒ・デュレンマットが他界してから今年で25年、彼の作品を展示する美術館「デュレンマットセンター」の設立から15年がたつ。デュレンマットは生前、「私は子どものように絵を描く。だが子どものような考え方はしない。私は執筆と同様、『考える』ゆえに絵を描く」という言葉で、職業と情熱について語っている。

もっと読む フリードリヒ・デュレンマット、表向きは作家、内面は画家

おすすめの記事

スイス人作家ペーター・ビクセル 80歳を迎え自身を語る

このコンテンツが公開されたのは、

2015/04/28

スイス人作家ペーター・ビクセルさんは、先月24日に80歳を迎えた。40年以上に及ぶ執筆活動で出版された本は30冊。コラムへの寄稿は1千本にのぼり、行った朗読会は数えきれない。5月16日にはソロトゥルン州で開催される「Literaturtage(文学の日)」でも朗読をする。「作家」としての自分をどう捉えているのか。傘寿(さんじゅ)を迎えたスイスの著名作家が自身を語った。

ビクセルさんの人生の中で、読書はなくてはならない存在だ。「書くこと」よりも「読むこと」が大切だという。しかし最近は以前のように書いたり読んだりすることも少なくなった。疲れやすくなったからだ。「最近寄稿したコラムは、それこそ苦悶の中から書き上げた。読者がそのことに気付かないといいが。コラムを書くと毎回、ロック・クライミングをしたかのようにひどく疲れた。だからこれでおしまいだ」

現在はスイス北西部のソロトゥルン州で暮らしている。鉄道職員の息子に生まれ、同州オルテンで育った。個人主義者で、既成の概念にとらわれない思考をする。教師であり、哲学者で物書き、そして詩人でもある。また「老い」のつらさを抱える気などなく、また「頭に湧く」懐旧の情を回避しようと努力している。

つい年を数え始めてしまうことが嫌だという。「年老いた教師が当時何歳だったのか計算してみると、子どもの目には老人のように映っていた教師が、実のところ45歳だったとわかる。また、私の親友が50歳で亡くなった時は、結構年齢がいっていると思ったが、今となって彼は若くして亡くなったと思っている。そして先の将来を考えると、残された時間は短いことに気付く」

「私の年齢は、あるがままの私の姿だ」

傘寿を迎えたことで、また「作家ペーター・ビクセル」について書かれてしまうと本人は愚痴をこぼす。それとも冗談で言っているのだろうか。「まるで私が朝から夜遅くまで作家でしかいないようだ。そんなことはない。そんな風であったことは一度もない」

作家というよりは喫煙家で赤ワイン愛飲家なのだと、ソロトゥルン旧市街の中心にある書斎でビクセルさんは語る。ほの暗い書斎は居心地がよく、あらゆる場所に本があり、机の上や床にも積み上げられている。写真や絵が壁に飾られ、亡き友人で作家のマックス・フリッシュが愛用していたパイプや、さまざまな色や大きさ、素材で作られたサイの収集品が置かれている。ビクセルさんは毎日この書斎に通うが、1~2時間しかいないこともある。

ちょうど80歳となるこの年に、新しくコラム集「Über das Wetter reden(天気について話そう)」が出版された。文芸評論家のベアート・マッツェナウアーさんは、「この本には、今日では他に類を見ない、優れた人間喜劇が集約されている。この大作では平凡で、日常的で、地味なものがきらきらと輝き出し、それらの作品群が一つの世界として広がっている」と高く評価する。

この著書の中でも、ビクセルさんは年齢や老いについて語っている。例えばドイツ語圏には「年齢とは、自分が感じている年齢である」という格言があるが、ビクセルさんは懐疑的だ。「私が30歳だった当時、その格言を言う人は誰もいなかったし、私が美しい青年だと誰一人言ってくれなかった。年を取ると、そのような馬鹿らしい格言がどんどん耳に入ってくる。私の年齢は『私が感じている年齢』ではない。私の年齢は『あるがままの私の姿』だ。少なくともこの点についてはそっとしておいてほしい」

懐疑的で個人主義的

ビクセルさんは見たものや考えたもの、また自分自身について深く考えをめぐらせる。好きな作家がトルストイだと決めつけられるのは嫌だが、トルストイのことは賞賛する。「『戦争と平和』を読むと、世界の全てを忘れ、足が宙に浮き、あらゆる現実とのつながりを失う。トルストイに会ったこともないし、彼は随分昔に死んでしまっているが、彼には深い友情を感じている」

情熱に溢れた人間でも、物書きでもないと自身を評価する。「子どもの頃から書くことが好きだった。8歳から20歳までの間に書いた量はおそらく、その後の人生で書いた量よりも多いだろう」

一方で、実は書くことよりもツール・ド・フランスに出場し、勝利を収めてみたかったと言う。「ところが体育ではいつもビリの成績だった。サッカーでは左サイドバックの補欠2番手だったから、一度も試合に出たことがなかった。家に戻ってから、サッカーが上手い奴らに秘かに復讐するために、詩を書いたりしたものだ」

一人で行動することを好むのは小さい頃からだ。駅や電車、また居酒屋などで大勢の中に一人でいることを好む。「別に世捨て人というわけではない。アルプス山脈を一人で登ったりはしない」

「言葉に語らせる」

実のところ、執筆活動によって人生がめちゃくちゃになってしまうのではないかと、常に不安を抱いていたという。だが「素人」の視点を忘れずに書き続けたことで、幸運にもこれまでやってこられたと話す。「素人のままでいられるというよりはむしろ、素人のままでいなければならない。こんな職業を他には知らない」

ビクセルさんが執筆で大切にしているのは言葉だ。「その内容ではなく、『語り』が文学の要だ」。自分の意見を持ち、例えば「思いやりに欠ける乱暴な政治」を憂慮したり、また人生について考えたりすることは当たり前だと言う。常に意識しているのは、「言葉」に語らせることだ。簡明に、短い散文詩風に描かれた物語には独特の抑揚があり、そしてしばしば予想外の展開を見せる。

作家でドイツ文学研究者でもあるペーター・フォン・マットさんはビクセルさんについて、長く熟考したことについてしか発言しないと、日曜紙シュヴァイツ・アム・ゾンタークで評している。「そして彼が書いた文章もまた、長い道のりをたどってきている。だからこそ彼の文章は確信に満ち、かつ普遍的なのだ」(フォン・マットさん)

ビクセルさんにとって不可欠なのは、スイスのドイツ語方言と標準ドイツ語の間にある緊張感だという。「もしベルリンやハンブルクで書きものをしろと言われたら、ものすごく苦労したと思う。例えばフランス人作家の場合は話し言葉も、書き言葉も全く同じだが、私にはそれが想像できない」。標準ドイツ語を完全な外国語だと捉えたことは一度もないが、「少しだけ違和感がある。日常生活の細かい表現を標準ドイツ語でするとなると、やはり外国語のように感じる。標準ドイツ語で恋に落ちることはできないね」。

「もうこれ以上はいい」

ビクセルさんにとって大切なのは、先入観にとらわれないこと、そして物事に対してオープンであることだ。物事を監視するのではなく、見る人でいたいと話す。「監視をしてしまうと、何も書けなくなってしまう。例えば監視をする警察官は、自分が何を見つけたいかがはっきりしている。戦地で監視する兵士は何を監視すべきなのかわかっている。敵が攻めてくるかどうかだ。それに対し、見るという行為は偏見にとらわれていない」

最後のコラムを書き上げたビクセルさんはこう話す。「もう書かなければいけないという気持ちはなくなった。もうこれ以上はいい。今はここに座り、何か湧き上がるものがあるかどうか、それを待っている。もしかしたらもっと長い物語かもしれない。もし何も湧き上がってこないのであれば、それはそれでいい」

もっと読む スイス人作家ペーター・ビクセル 80歳を迎え自身を語る

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。