スイスの深層地熱発電プロジェクト 有望だが前途多難

ウクライナでの戦争と気候危機により、各国政府はエネルギーの自給率向上に力を入れる。スイスではアルプス初の深層地熱発電が進行中だが、地下資源の採掘経験に乏しいこの国で、プロジェクトは難航している。

ラヴェイ・レ・バン外部リンクの贅沢な温泉施設では白い山々を遠くに眺めながら屋外温泉を堪能できる。

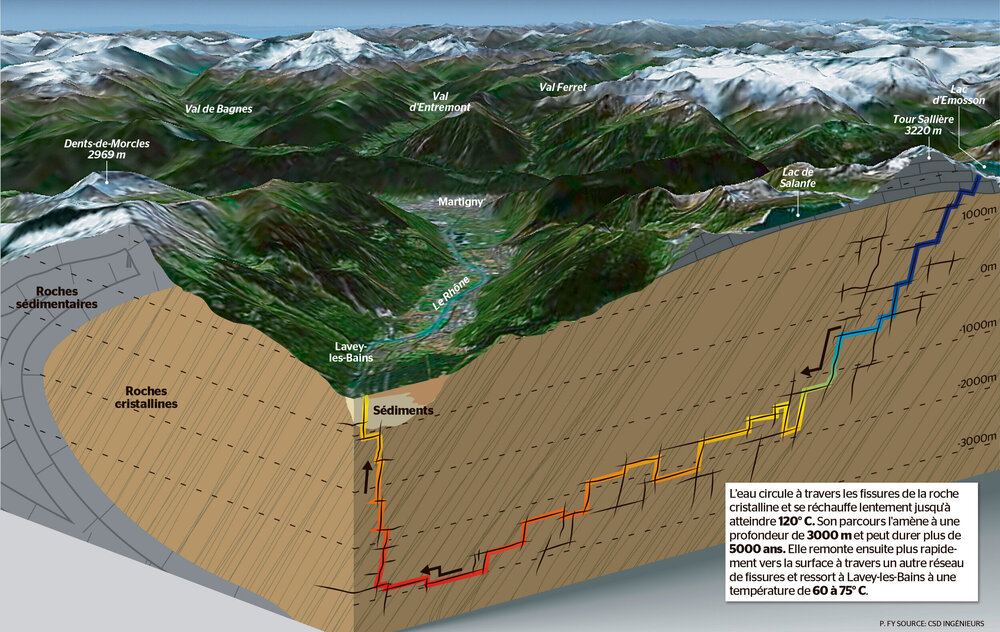

ここの気泡性の温泉水の温度は33〜36度。スイスで最も熱い天然温泉だと言われる。長旅を経てレマン湖からほど近いスイス南西部のローヌ谷に湧き出てくる。湖の反対側の山々から雨水などが岩盤の割れ目を通り抜けて地下深さ3千メートルの深層部まで流れ込み、ラヴェイ・モルクル村に湧き上がる寸前に地熱で温められる。

温泉のすぐ近くで掘削機が立てるガチャンガチャンという音が静かな村に響く。地下深層部の地熱資源を探査するボーリング作業の音だ。今年1月から、技術者らは高温・高圧の地下水(熱水や蒸気)が循環する層を探している。同地域で初めて温泉が見つかったのは約200年前。ここの「地質学的な特異性」を再生可能な電力や熱エネルギーの生産にも利用し、スイスのエネルギー転換に役立てたい考えだ。

掘削現場を管理する官民協働組織のアルプス地熱パワープロダクション(AGEPP)外部リンクのジャン・フランソワ・ピレ代表は「作業は順調に進んでいる。最初はとてもゆっくりだったが、今は少しずつ加速している」と言う。

本プロジェクトの目標は、理想的な水量(毎秒40リットル)で流れる最低110度の地下水を探し当て、これを発電に利用することだ。

これまでの第1段階では垂直方向に1800メートルまで掘り下げてきた。次はそこから斜め方向に2500メートルまで掘り進める予定で、現在はそのボーリング作業に向けた準備中だ。もし温度や流速が条件を満たさない場合には、地下3千メートルまで掘り下げる可能性もある。

☟ラヴェイ・レ・バンの地熱発電プロジェクトについて紹介した動画。

ボーリング孔の奥深くまで下ろした特殊な装置で岩盤の状態を調べる。これで熱水や蒸気が循環する生産能力の高い地熱資源の開口部を特定する。

探査作業は3次元パズルを組み立てるような感じに近いとピレ氏は言う。

2024年に掘削作業を完了し、発電所を建設すれば、約900世帯分の電力とその他の施設への熱エネルギーを供給できると見込む。

4千万フラン(約53億2千万円)を投入するこの実証プロジェクトには大きな期待がかかる。連邦エネルギー省エネルギー局(BFE/OFEN)もその一部を出資する。もし成功すれば、スイスアルプス初の深層地熱発電が実現する。後続のプロジェクトへの道も開けるかもしれない。

先駆けとなるプロジェクト

スイスの地熱利用はまだ比較的小規模で、電力エネルギーに限れば地熱資源の利用は現時点ではゼロだ。地下400メートル程度の浅い層の地熱エネルギーは各家庭や建物に設置のヒートポンプで利用され、国内暖房需要の1.3%を占める(2020年)。地熱協会のゲオテルミー(Geothermie)スイスは50年までに国内の暖房需要の少なくとも25%を地熱資源で賄える可能性がある外部リンクとする。これらは主に低・中層部の地熱利用によるものだ。

連邦エネルギー省も成功を確信し、50年には国内消費電力の7%を地熱資源外部リンクで賄えると試算する。

ヌーシャテル大学水文地質学・地球熱学センターのブノワ・ヴァレー教授は、スイスの地熱エネルギーは大きな可能性を持つとしながらも、「プロジェクトを実現できなかったり、探査しても見つからずに終わるリスクも常にある。実施には多大な投資が必要だが、必ず成功するとは限らないことも覚悟しなければならない」と指摘する。

チャンスとリスク

国の補助金や複数の州の積極的な戦略も手伝い、地熱エネルギーは再び脚光を浴びている。現在、ヴォー州、ジュネーブ州、ジュラ州、フリブール州、バーゼル両準州、トゥールガウ州、中央スイスでプロジェクトが進行中または計画中だ。

☟スイスの地熱発電プロジェクトの最新の概要。地図中の印の各色はそれぞれ、緑:発電稼働中、青:作業進行中、黄:計画中、赤:中止の意味。

連邦エネルギー省の地熱発電の専門家、ニコル・ルピ氏は、オンラインサイトのラ・ヴィ・エコノミクに最近寄稿した記事外部リンクの中で「スイスは当初、地下深層部を探査し地熱発電を開発することにやや迷いがあったが、やっと本腰を入れた」と述べた。

欧州の地熱エネルギープロジェクトでは、アイスランド、フランス、ドイツが先行している。スイスは歴史的に石油、ガス資源の発掘経験がないため、「ほとんどゼロから」地熱エネルギー産業を立ち上げなければならないと同氏は言う。

潜在的な障害は多い。深層部の地熱発電プロジェクトは環境的な問題で足止めになる可能性がある。掘削作業も危険性が高い。ザンクト・ガレンとバーゼルのプロジェクトは軽微な地震を引き起こしたことで、それぞれ13年と6年に中止せざるを得なくなった。

おすすめの記事

スイス最大の地熱開発計画、ザンクト・ガレン市が中止を発表

ジュラ州が2月に決定したオート・ソルンでの深層地熱発電プロジェクトの再開に地元民は懸念の声を上げる。ジュラ地方の市民団体代表のジャック・オブリー氏は、地下5千メートルにまで水を注ぐという本プロジェクトのアイデアは「危険な科学実験」だと主張する。

一方、ピレ氏はラヴェイ・レ・バンで進行中のプロジェクトの安全性を強調する。同プロジェクトはザンクト・ガレンやバーゼルのものとは全く異なるうえ、常時監視体制が敷かれていると言う。

同氏は「ラヴェイ・レ・バンでは、ザンクト・ガレンで行ったような断層の掘削も、バーゼルで行ったような水圧破砕(はさい)法(超高圧の水で地層に亀裂を入れる方法)も行なっていない。1本のボーリング孔から地下水を引き上げるだけで、地下深くまで水を注ぐわけでもない」と説明する。

ルピ氏は、深層の地熱エネルギーは他の再生エネルギーと比べて多くの利点があると言う。地熱エネルギーは絶え間なく利用できる上、需要の高い時間帯や季節には供給量を増やすこともできることから、冬季の電力不足の問題を解決し、スイスのガス依存率を減らせる可能性がある。また、化石燃料とは対照的に地熱エネルギーの価格は安定している。気候の変化にも影響を受けない。

同氏はラ・ヴィ・エコノミクの記事の中で、「この(地熱利用の)再生可能エネルギーがスイスで継続できる勢いを得るために何よりも必要なのは成功例だ。解決策は文字通り、我々の足元にある」と主張した。

ロシア産ガスの代替

近年、気候危機やウクライナでの戦争によって、エネルギー転換の加速と安定供給のために地熱などの再生エネルギー資源の開拓が必要だとの意識が高まっている。

スイスの最終エネルギー消費(工場や家庭で実際に消費されるエネルギー)の大部分は暖房と調理によるもので、消費量のおよそ15%はガスが賄う。輸入ガスの約半分(16テラワット時に相当)はロシアからだ。

ロシア産ガスへの依存率を下げるために、連邦政府はロシア以外からのガスの入手、エネルギー貯蔵能力の増強、液化天然ガスの輸入量の増加への取り組みを強化してきた。

一方、地熱産業界はこうした動きに食い込むために活発なロビー活動を行っている。公益事業体やサービスプロバイダーなどを含む150の欧州トップ企業団体は4月、ウルスラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長に宛て、地熱エネルギーを利用し欧州のロシア産ガス依存から脱却する戦略策定を求める文書を提出した外部リンク。

ゲオテルミースイスは、最終的にはロシアからの輸入ガスの全てを地熱エネルギーに置き換えることが可能だと試算し、それが実現できるかどうかを決めるのは技術的な問題というよりもむしろ政治的な問題だと主張する。

だが連邦エネルギー省の姿勢は慎重だ。同省の政策専門のファビエン・ルーティー報道官は、ゲオテルミースイスの見積もりは妥当だとしながらも、ガスの代替を可能にする技術的解決策は1つとは限らないとし、「現状ではスピードも重要だ。長期的な解決策だけでなく短期的な解決策も模索すべきだ」と語る。

(英語からの翻訳・佐藤寛子)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。