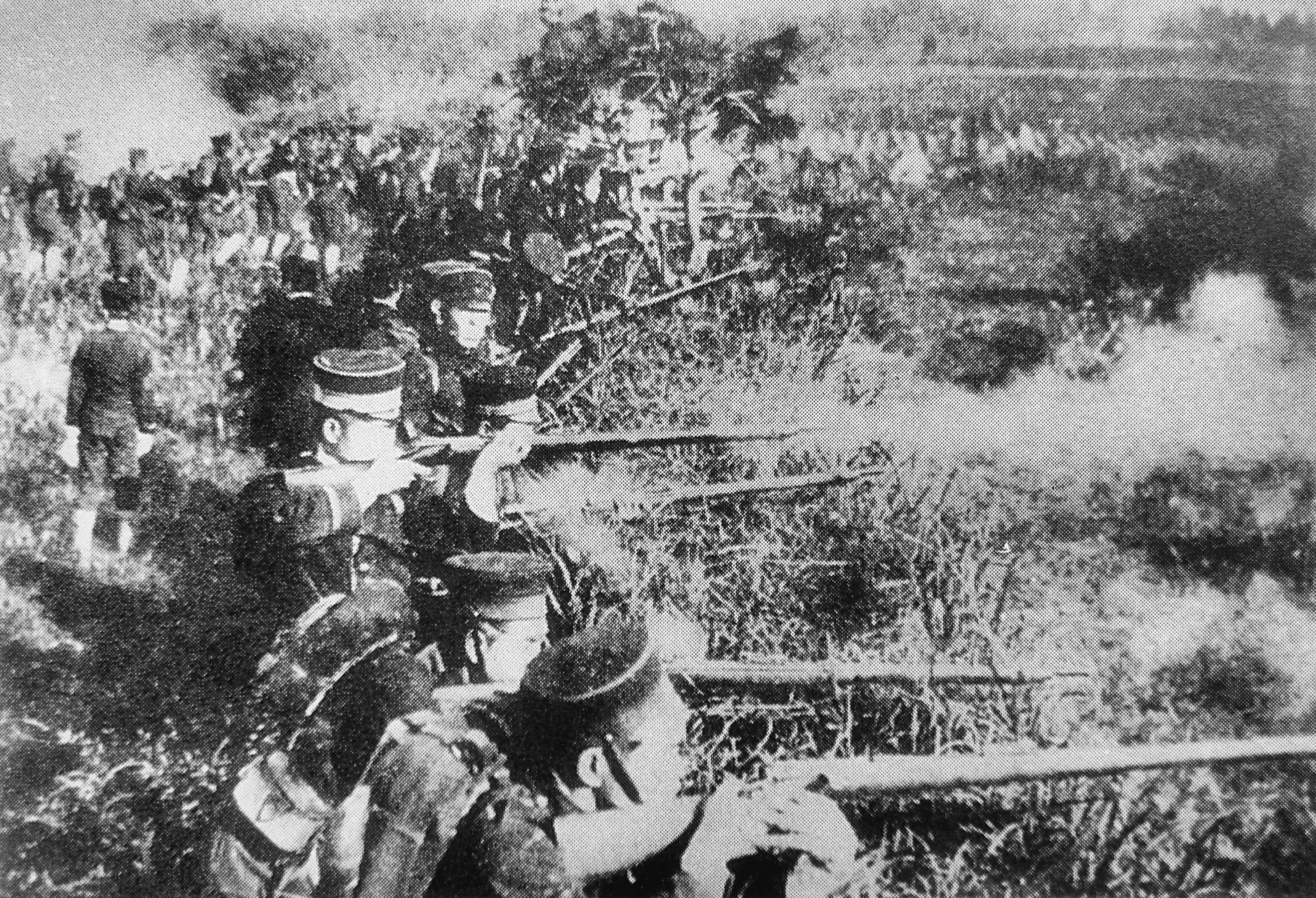

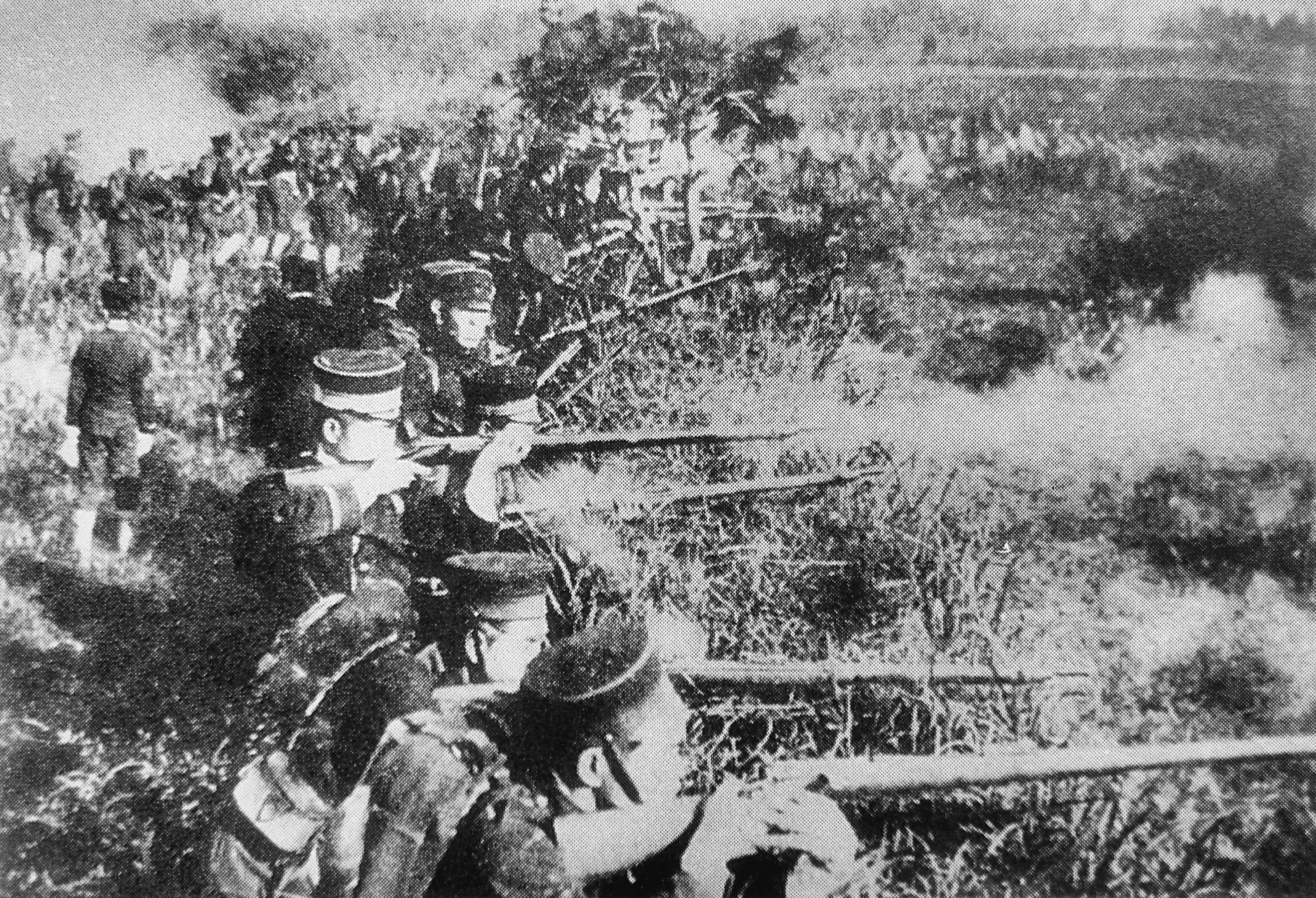

日清戦争で、日本軍が一斉射撃をする様子

Wikimedia commons

日清戦争で、日本軍が一斉射撃をする様子

Wikimedia commons

急速に近代化を遂げ、軍事国家への道を突き進む19世紀末の日本。それを間近に見つめるスイス副領事、パウル・リッター。永世中立国スイスから来た若き外交官の目には、富国強兵を旗印にする日本が「即席に作られた近代国家」に映った。

このコンテンツが公開されたのは、

忙しくも平穏な日々を送っていたリッターは、1894年5月から約2カ月間、朝鮮半島を訪問。現地の経済・社会状況を視察していたが、国王と官僚に反発する民衆との間で起きた内紛(甲午農民戦争)が激化したため、予定を切り上げて日本へと戻ることにした。

しかし、日本行きの船が豪雨で出港できず、朝鮮の港町、任川(インチョン)で数日間立ち往生となった。まるでアジア一帯の暗い未来を暗示するかのような大雨の中、リッターは朝鮮半島の覇権をめぐる日本と清との対立について考えをめぐらせた。

「ソウルは日本に占領されています。任川も同様です。それなのに日本はまだ何隻もの軍艦を派遣します。食料は乏しく、韓国人は怯えきっています。(中略)日本と清が朝鮮の地で交戦するかは分かりません。しかし、その可能性は低いでしょう。(中略)恐らく、両国は朝鮮を犠牲にして和平を結ぶでしょう」(1894年6月18日付)

無事に戻ってきた横浜では、「20年来の暑さ、降雨量ゼロ、町を焼き尽くす大火事、地震、津波、つむじ風、戦争、疫病、(中略)そして膨大な量の仕事」(1894年7月26日付)が待ち受けていた。戦況は予想に反して悪化の一途をたどった。日清両国は1894年8月1日、宣戦布告した。

憎むのは戦争

開戦した8月、日本全体に戦争ムードが広がっていくのをリッターは感じた。「私たちは目下、好戦的な国で暮らしています。新聞でもうご存知かもしれませんが、状況は深刻です。日本人は戦争に夢中で、勝つと信じて疑いません。世間の話題は戦争だけ、いつも戦争のことなのです」(1894年8月13日付)

日本、朝鮮、清、ロシアの各国を実際に訪れ、多様な主義主張を客観的に眺めることができたリッターは、日本と清のどちらかを支持するようなことは一切しなかった。彼はただ、人と人とが血を流しあう戦争そのものを憎んだ。それは、ヒューマニズムが根付いた故郷バーゼルで生まれ育ったことが影響しているかもしれない。

日清戦争で勝ち進んでいく日本に対し、リッターは「この戦争が終われば、日本は自国を大国だと思い込んでうぬぼれることでしょう。その兆しはすでに見えています」(1894年11月17日付)と冷ややかな眼差しを向けている。しかし、日本そのものを嫌ったわけではなかった。日本の美しい面を見せようと、新年のプレゼントとして富士山の絵が描かれた本や日本の切手を両親や親せきに送っている。

即席の近代化の代償

恒例の秋の大舞踏会は、この年は戦争のために中止となった。リッターの家の使用人たちも、戦争や政治の話題ばかり話すようになった。戦争をする喜びが徐々に日本全体に広がっていくのをリッターは感じた。

「その喜びは、国民が無料で参加できる戦勝記念の催し物のおかげで、人工的に維持されているに過ぎません。現実には貿易は落ち込み、日本産業の利益の中心地である清は封鎖され、資金は底を突き、税金は上昇する一方です。(中略)人々は凍え、腹を空かせている。すべて戦争の名誉のためです」(1894年12月20日付)

翌年の1月、リッターは両親への手紙に日本への辛辣な批判を綴っている。それは、普段の手紙には見られないほど深刻な語り口だった。旅順攻略の際に、日本軍が兵士や現地の市民をも残酷に大量殺害した事件(旅順虐殺事件)が、英字新聞の記者たちによって報道されたためだ。その残虐さに底知れぬ怒りと落胆を覚えたリッターは、次のように書き記した。

「旅順虐殺事件の報道は、その事件に驚愕した欧州に知らしめたのです。何百年もの月日をかけて築き上げられた我々の文明は(中略)たった20年では吸収できないということを。日本人の文明はかなり表面的です。(中略)しかし、彼らはすでにすべてを分かったかのように思い込み、欧州から学ぶことはないと真剣に信じているのです」(1895年1月18日付)

日清戦争(1894~95年)で、負傷した中国人兵士が赤十字の医師などから治療を受ける様子、膠州(こうしゅう)、1894年

akg-images

日清戦争(1894~95年)で、負傷した中国人兵士が赤十字の医師などから治療を受ける様子、膠州(こうしゅう)、1894年

akg-images

国際赤十字委員会(ICRC)発祥の地スイス出身のリッターは、敵味方なく戦場の傷病者を救助するよう謳(うた)った1864年の第1回赤十字条約(ジュネーブ条約)を当然ながら熟知していた。また、国軍は維持しながらも侵略戦争を否定する永世中立国スイスで育まれた視点から、次のように批判する。

「そして、野蛮人同士の戦争でさえ起こったこともないような恥ずべきことが、旅順で起こりました。(中略)日本は文明国家の仲間入りをしました。しかし、その信用を自らなくしたのです。ジュネーブ条約を破り、『赤十字』の原則を踏みにじり、冒涜(ぼうとく)したのです」(同年日付)

消えぬ日本への思い

その後、日本を一旦離れたリッターは1895年に駐日スイス総領事に昇進。約3週間の鉄道の旅路を経て再び日本に戻ってきた。スイス・日本間の貿易発展に尽力した功績が認められ、1906年にはスイス連邦閣僚から同国初の「駐日スイス特命全権大使(当時の呼称でMinisterresident)」に任命された。

日清戦争に勝利し、ますます好戦的になる日本でスイスの利益を代表してきた彼の複雑な心境は、今や誰も知る由はない。しかし、日本での暮らしをリッターが愛していたことは、彼の家族が証明している。

孫のアントイネッテ・バウムガルトナーさん(82)とクリス・リッターさん(78)が生まれた時には、すでに祖父のリッターは他界していた。だが、「祖父のことは父がよく話してくれました。世界各地を回った祖父でしたが、日本への思い入れは特別強かったようです」と、リッターさん。「大使に任命されてから3年後に、祖父は米国のワシントンに赴任しました。その際、日本の家具をわざわざ持っていったと聞いています」

バウムガルトナーさんはこう振り返る。「祖父は日本をたいそう気に入っていました。日本では自転車に乗って、非常にたくさんのことを見て回ったようです。富士山に憧れ、同僚たちと一緒に10月の富士山を登頂したこともありました」

リッターさんの仕事部屋には、祖父パウル・リッターの大きな肖像画が飾られている。温和な人柄がにじみ出るその瞳は、激動の時代を経たスイスと日本の両国間の未来を信じるかのように、まっすぐ前を見据えている。

1894年1月、朝鮮で甲午農民戦争(東学党の乱)が勃発。状況が不利になった閔(びん)氏政権は、清に援軍を要請。

同年8月、朝鮮の覇権を狙う日本と清との間で、日清戦争勃発。

同年9月15日、日本軍が平壌攻略(平壌の戦い)。

同年9月17日、黄海海戦で清の軍艦の大半が大破。

同年11月、日本軍が旅順攻略の際、兵士や民間人を大量虐殺(旅順虐殺事件)。

1895年4月17日、清が降伏したことを受けて日清講和条約(下関条約)が結ばれる。

続きを読む

おすすめの記事

激動の時代の日本を見つめた、初代駐日スイス大使 -前編-

このコンテンツが公開されたのは、

「親愛なる両親へ。(中略)日本に来てから17日経ちました。(中略)日本は意外なほど気に入っています。人々は心地よい親切さと好意にあふれた態度で、私に接してくれます」(1892年7月17日付) これは、27歳で日本にや…

もっと読む 激動の時代の日本を見つめた、初代駐日スイス大使 -前編-

おすすめの記事

今も鮮やかな、初代駐日スイス大使の思い出

このコンテンツが公開されたのは、

後に駐日スイス特命全権大使に任命されるリッターは、日本の経済状況や政治動向などをスイス連邦閣僚に宛てて報告する傍ら、故郷バーゼルに暮らす両親には少なくとも月1回は近況報告を書いていた。 リッターの子孫の元には、彼の残した…

もっと読む 今も鮮やかな、初代駐日スイス大使の思い出

おすすめの記事

多くのことを語る、戦争柄の着物

このコンテンツが公開されたのは、

「戦争柄の着物について書かれたカタログを見てすぐに魅了された。こんな着物があるとは・・・第2次世界大戦に対し、二度と同じ過ちを犯してはならないと教えられ、罪の意識を持ち続けきたドイツ出身の私にとって、こうした着物がある…

もっと読む 多くのことを語る、戦争柄の着物

おすすめの記事

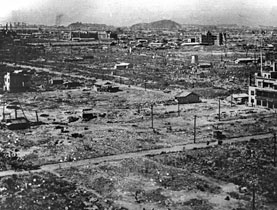

原爆投下 ジュノー博士の勇気と信念

このコンテンツが公開されたのは、

「父は負傷者や犠牲者を救助するためには、いかなる手段をも使い、やり遂げる人だった」と、マルセル・ジュー博士の息子ブノワ・ジュノー氏は語った。

広島に原爆が投下された64年前の8月6日、赤十字国際委員会 のスイス人ジュノー博士は、連合軍の捕虜調査のため日本に向かう途中だった。到着後、原爆投下後の惨状に驚愕し、マッカーサー総司令官に15トンの医薬品提供を交渉、自らも広島に入った。原爆投下後に医療活動を行った「最初でただ1人の外国人医師」を、広島では「ヒロシマの恩人」と呼ぶ。

天性の性格

「外務省から見せられた写真と、自らが派遣した赤十字国際委員会職員が報告した惨状にショックを受け、本来の任務である連合軍の捕虜調査を一時休止し、父はただちに連合国軍総司令部 ( GHQ ) に医薬品輸送を掛け合った」とブノワ氏。当時、日本で緊急医薬品を所持していたのはGHQだけだった。 しかし、ブノワ氏によると、原爆投下後の惨状とその規模を絶対秘密にしておきたかったアメリカは、外国人医師が広島に入ることは外部への情報漏れを促すと、当初は拒否した。だが、ジュノー博士には交渉の切り札があったという。日本に入る前に、満州で拘束されていた捕虜、英雄ウェンライト中将の生存を確認し、それを日本到着後ただちにマッカーサー総司令官に報告していたからだ。 「捕虜待遇などを記したジュネーブ条約を批准していなかった日本軍は、当時簡単に捕虜に会わせなかった。にもかかわらず、それをやった男にマッカーサー総司令官は一目置いた。また情報提供に対し感謝していた。そこで医薬品とともに現地に行く条件で、ようやく承諾した」 こうした交渉能力に加え、ジュノー博士の性格があった。傷つき苦しむ人を目の当たりにし、救助の手を差し伸べると決めたら、相手がノーと言ってもオーケーを出すまで執拗に主張し続ける強い性格だ。 「人を救うためにはたとえ法的規定がなくとも方法を探る」という信念は、150年前ソルフェリーの戦いにショックを受け、戦場で苦しむ兵士を平等に救う国際的組織、赤十字国際委員会 ( ICRC ) 創設の必要性を説いて回ったアンリ・デュナンの精神に通じるとブノワ氏は言う。 「冒険の精神、限界に挑戦する勇気、体力、特に巧みな交渉力。そして政治的洞察力が赤十字国際委員会の職員すべてに要求される。しかし、人を助けることを使命と感じる天性の性格がなければ、アンリ・デュナンもあのような運動を起こさなかったし、父もあのような活躍をしなかったのではないかと思う」

限界に挑戦

「不可能ということを知らなかった。だから彼は実行した」というマーク・トゥエインの言葉はジュノー博士に当てはまると、赤十字国際委員会は記している。 1942年、ドイツの占領下にあったパリで、ロシアとポーランドの捕虜を訪問したいとジュノー博士はドイツ軍部に申し出た。もちろん断られたのだが、手元にあった糸で手品をし、「もし君たちに同じことができたら捕虜訪問はあきらめるが、できなかったら捕虜に合わせて欲しい」とドイツ側に要求。結局手品のできなかったドイツ人たちは捕虜訪問を許可したという逸話が残っている。 広島に関しても同じ精神でマッカーサー総司令官と交渉した。ジュネーブ条約を批准していなかったアメリカには、敵国に医薬品を送る義務はなかったが、ジュノー博士は上述のように、アメリカの捕虜の情報と保護を交換条件に使った。

「限界があってもその限界を乗り越えるにはどうしたらよいかと絶えず考え、可能性を追求するということこそ、父が赤十字国際委員会の後輩に残した最大の贈り物だ」とブノワ氏は言う。

医師として

1945年9月8日、ジュノー博士は15トンの医薬品とともに広島に入った。「医薬品や医療材料が極度に欠乏した状況下、サルファ剤などの薬品をはじめ、消毒薬や包帯などは、大変な治療効果を発揮し、1万人以上の命を救うとともに、絶望の淵にあった被爆者たちを強く勇気付ける」と、広島県医師会はジュノー博士の履歴の中で綴っている。 医薬品を広島県知事に引き渡すや、ジュノー博士は市内の救護所を視察し、また自ら治療にもあたった。「父は赤十字国際委員会の職員でありながら、生まれついての医師だった。傷ついた人を前にし、自然に膝をつき治療を始めた」とブノワ氏。広島滞在の4日間、ある中学校に収容された被災者たちを治療し続けたという。 一方医師として、この新しい爆弾の医学的な被害状況にも興味を持った。爆弾の引き起こす高熱、爆風、特に放射能について、現地の医師たちと話し合った。市内視察の際、「瓦礫の中に残っていた白い骨を手に取り、まるで弔うようにやさしくなでた」というマツナガ医師の言葉も赤十字国際委員会に記録されている。 日本滞在後ジュノー博士は、核兵器廃絶を機会あるごとに訴え続けたという。また、血液循環や膝の病気に苦しみ、座ったままでも仕事ができる麻酔学をロンドンで勉強し直し、その後1961年、ジュネーブ大学病院で治療にあたっていた患者が麻酔からさめるのを見守る中、心臓発作で逝った。 ジュノー博士の命日6月16日前後の日曜日に博士の記念祭を開催してきた広島県医師会のある関係者は、「博士のもたらした15トンの医薬品の大切さと現地での治療行為は、医者の模範として広島の医師たちの間で語り継がれてきた。記念祭は医療関係者中心の300人あまりの集いだが、今まで20年続けてきたし、今後も続いていくことは確かだ」と明言した。 「人道援助には、状況と必要に応じた柔軟な対応と判断が必要だということ。また、不可能を可能にする信念の大切さをジュノー博士は、後輩に残した」と赤十字国際委員会はジュノー氏について記している。里信邦子 ( さとのぶ くにこ )、swissinfo.chマルセル・ジュノー博士略歴

1904年、スイス、ヌシャテル州に牧師の息子として生まれる。1935年、ジュネーブ大学の医学部を卒業後、外科医になる。赤十字国際委員会 ( ICRC ) の最初の任務として戦禍のエチオピアに赴任。1936年、赤十字国際委員会からスペイン市民戦争に派遣される。1939年、第2次世界大戦中にヨーロッパ全土に渡って、連合軍と枢軸軍、両側の戦争捕虜を訪問。1945年、日本軍に捕まった捕虜の調査に、赤十字国際委員会駐日代表として日本に派遣される。広島には原爆投下後のほぼ一カ月後の9月8日に15トンの医薬品とともに訪れる。1946年、ジュネーブに戻り、医者としての活動に復帰する。次の年に自伝的著書『第三の兵士』 ( 日本語書名:『ドクター・ジュノーの戦い』 ) を執筆。1948年、新しく創設された国連児童基金 ( UNICEF ) のミッションで中国を訪問。1950年、麻酔学をロンドンで勉強。ジュネーブ大学に初めての麻酔科を開設。1952年、幹部として赤十字国際委員会に戻る。1961年、ジュネーブ病院で麻酔からさめる患者の治療中に心臓麻痺で死亡。享年57歳。1979年、広島県医師会や日本赤十字社は、博士をしのぶ関係者の協力で広島平和記念公園横に「ジュノー顕彰碑」を建立する。1990年6月。碑前にて「ジュノー記念祭」が執り行われ、以後毎年継続されている。今年2009年には20周年記念として、息子のブノワ氏が家族とともに記念祭に参加した。

もっと読む 原爆投下 ジュノー博士の勇気と信念

おすすめの記事

幕末のあの年から、150年

このコンテンツが公開されたのは、

いわゆる「ペリーの黒船」が浦賀沖に出現した1853年から、日本は帝国主義の列強に開国を迫られた。「日本は、ヨーロッパで生み出された膨張政策がその最盛期に向かっていたまさにその時に、世界史の激流に遭遇した。『砲艦外交』と…

もっと読む 幕末のあの年から、150年

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。