Почему в Швейцарии нет политической оппозиции?

«И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется...». Именно такими словами главный герой бессмертной поэмы «Москва-Петушки» заклинал контролёра Семеныча. Вот только вряд ли им всем было известно о том, что «избраннейший из всех дней» давно уже наступил, правда, в Швейцарии, и произошло это в конце 1950-х годов, когда в этой стране правительство окончательно перешло на платформу «политического конкорданса», положив в основу своей деятельности так называемую «магическую формулу».

В чем ее магия, почему в Швейцарии нет оппозиции, как в правительстве этой страны социалистические «агнцы» уживаются с правоконсервативными «волками», и кто тогда оппонирует политикам — об этом в материале нашего эксперта.

В мае 2017 года Францию охватило самое настоящее политическое землетрясение: президентом страны, причем с более чем убедительным результатом, стал Эммануэль Макрон. При своем предшественнике Олланде он уже успел поработать в национальном правительстве на посту министра, гонку же за право вступить на главный политический пост в стране он выиграл во главе специально «под него» созданного политического движения «En Marche!»

В первом раунде он, правда, набрал всего 24% голосов, но этого хватило для выхода в финал, в котором ему противостояла Мари ЛеПен собственной персоной. Французский избиратель поразмыслил и выбрал Макрона в качестве наименьшего зла, отдав ему политические полномочия, коль скоро уж во Франции на выборах действует принцип «Победитель получает всё». С тех пор вся «Великая нация» находится «En Marche!», правда, не совсем понятно, куда именно!

А четыре месяца спустя в Швейцарии произошло тоже очень важное событие, на которое, правда, никто за пределами этой страны не обратил ровным счетом никакого внимания. Речь шла о довыборах в состав Федерального совета, правительства Швейцарии в составе семи «федеральных советников», а попросту министров. Зачем понадобились «довыборы?» Очень просто: за несколько месяцев до этого один из министров, глава МИД Дидье Буркхальтер, объявил о своей отставке и потребовалось выяснить, кто займет его освободившееся кресло.

Показать больше

Магическая формула швейцарского правительства

Если сравнивать эту «рокировочку» с выборами, произошедшими у западного соседа Швейцарии, то ничего особенного они, и в самом деле, не представляли. Тем более, что претендовала на кресло в кабинете только одна единственная партия, а именно, партия швейцарских либералов (Freisinnig-Demokratische Partei — FDP). Ни одна из других партий в Швейцарии своих претензий на это место даже не заявляла, так что основная борьба развернулась, как в фильмах, снятых по канонам социалистического реализма, между хорошим и прекрасным. Парламентариям были представлены три кандидатуры: один из кантона Тичино, один — из Женевы, и одна, женщина, тоже из франкоязычной части.

Именно эти люди и были главными героями прессы накануне довыборов. Аналитические статьи в прессе были полны умными рассуждениями, хотя и написанными литературным языком (для Швейцарии, кстати, это немаловажный фактор, ведь пишут тут «немецкие» швейцарцы на одном языке, а говорят совсем на другом), но для посторонних читателей, которые «не в теме», выглядящими зашифрованными посланиями с обратной стороны Луны. И в самом деле, что ни строка, то отсылки к никому неизвестным именам, странным понятиям («Конкорданс») и к событиям, которые в Швейцарии известны всем, а за ее пределами — никому! Ну помните, это случилось сразу после того, как Карл Кобельт ушел в отставку? Конечно! Кто ж не помнит старика Кобельта?

В самый центр механизма

Но если серьезно, все-таки, вопрос особенностей формирования швейцарской исполнительной власти не такой уж и праздный. Потому что принцип «межпартийного согласия» или, коротко, «Конкорданса», является результатом очень для истории страны важных процессов, дающих возможность заглянуть в самый центр швейцарского политического механизма и узнать вещи, о которых вам не расскажут ни экскурсоводы (потому что они сами об этом ничего, как правило, не знают), ни исконные швейцарцы (будучи убежденными, что вы все равно ничего не поймете).

Показать больше

Демократия в Швейцарии стала итогом протестов и мятежей

Но мы все-таки попробуем разобраться в этих хитросплетениях и понять, как так получилось, что власть в Швейцарии не концентрируется, как во Франции или России, в руках одного президента, а равномерно распределена по всем ведущим партиям, представленным в кабинете министров пропорционально поддержке, оказанной этим партиям избирателями на выборах. Для начала — матчасть. Федеральное правительство в Швейцарии формируется из 7 министров, причем три первые по степени поддержки избирателей партии имеют право провести в кабинет по два министра.

Иными словами, по итогам парламентских выборов в Швейцарии определяется не один победитель, который «получает всё», а целый пьедестал из трех партий-призеров. После последних выборов 2015 года «золотую» медаль получила «Швейцарская народная партия» («Schweizerische Volkspartei» — «SVP»), «серебро» оказалось в активе социал-демократов (SP), бронза — у либералов (не очень грамотные блогеры часто путают швейцарскую «FDP» с немецкими «Свободными демократами», не подозревая, что старонемецкое «Freisinn» эквивалентно современному «либерал»).

Так вот, именно эти три партии и занимают в настоящее время три первых места, и в этом смысле даже совершенно не важно, сколько конкретно процентов голосов они получили. Сколько бы ни получили, это не меняет главного — они имеют право послать в кабинет по два своих представителя. Да, скажет внимательный читатель, но ведь трижды два получается шесть, а в кабинете семь кресел. Кому достанется седьмое? Очень просто — партии, пришедшей к финишу четвертой. В настоящее время это христианские демократы (Die Christdemokraten / CVP).

Такая формула, названная журналистами «магической», сложилась по результатам выборов в Федеральный совет 1959 года и продержалась эта логика аж до 2003 года. Собственно, магического в этой формуле «межпартийной политической любви» очень мало, разве что, кроме ее возраста — это надо еще суметь, продержаться в неизменном виде целых 44 года. С другой стороны, не формула определяет общественное сознание в стране, а наоборот. Эти 44 года были временем стабильного, шаг за шагом, поступательного развития Конфедерации в условиях стабильного биполярного мира.

Шажки эти были, признаемся, весьма неширокими, но в Швейцарии принято не торопиться и делать все обдуманно. Никаких исторических рывков и катаклизмов — но зато если уж тут принимается решение, то будет оно на века. Со своей стороны, партии, формировавшие эту «магическую формулу», делали это не из своей изначальной любви к гармонии, но исходя из тяжелого исторического опыта.

Кто хочет стать оппозиционером?

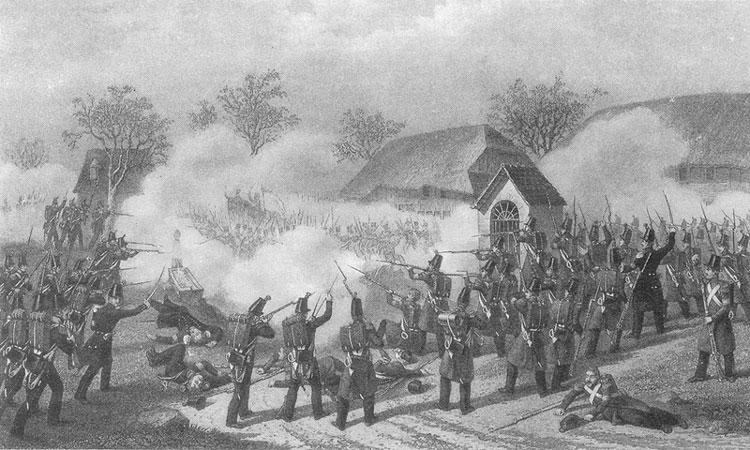

Заглянем в историю. Современная Швейцария, возникшая в 1848 году, стала результатом гражданской войны протестантских и промышленно развитых кантонов против «сепаратного союза» («Sonderbund») кантонов католических и деревенских, аграрных и патриархальных. Самый первый состав Федерального совета, общенационального правительства, состоял исключительно из представителей швейцарского либерализма (Freisinn), то есть политического движения, одержавшего победу в гражданском конфликте 1847 года.

Сложные политические процессы в стране (их мы сейчас касаться не будем, кто хочет, может почитать о них здесь) привели в 1874 году к пересмотру принятой в 1848 году федеральной конституции и к закреплению в ней принципов прямой демократии в формате народного референдума. Этот инструмент позволял оппозиционным силам, не добившимся успеха в парламенте, выносить любые законы, принятые депутатами в Берне, на суд народа. И это, разумеется, превратило работу правительства, состоящего только из либералов, в борьбу с ветряными мельницами.

Политический процесс в стране грозил утонуть в бесконечных голосованиях. Основные оппоненты либералов, а именно, католики, не упускали ни единой возможности встать поперек правительственного курса, опирались они при этом на политические и гражданские права народа, имеющего возможность напрямую вмешиваться в политику. Особенно актуальной тогда была тема национализации железных дорог. Католики намеревались поставить крест на этом объективно нужном для развития страны проекте. Что делать в такой ситуации? Можно собрать всех католиков в лагерь и потом расстрелять. А можно поделиться с ними властью. Угадайте, каким путем пошли швейцарцы? Правильно, вторым! В 1891 году либералы протянули католикам руку примирения и предоставили им в распоряжение место в правительстве. И первый министр-католик, придя в кабинет возглавил… Правильно, министерство почты и путей сообщения!

Истинная «магическая формула»

Таким образом, в Швейцарии была создана истинная «магическая формула», которая выглядит следующим образом: если вам дорого отечество, и вы не хотите его раскола и гражданской войны — властью следует делиться. Любая политическая сила, способная стать оппозиционной, должна быть привлечена к управлению и нагружена реальной политической ответственностью.

Показать больше

Законодательные инициативы и политические партии в Швейцарии

Следующим на очереди был левый фланг. В 1918 году он уже едва не устроил в Швейцарии революцию. В итоге все ограничилось исторической Цюрихской всеобщей забастовкой, столетие которой в стране отметят в этом году. По ее итогам парламент (точнее, его большая палата, Национальный совет) стал избираться по мажоритарному принципу, доля левых сил в органах законодательной власти заметно возросла, и к 1943 году социалисты смогли набрать политический вес, позволивший им провести в правительство своего первого министра.

Тоже самое произошло и с так называемой партией «Крестьян, ремесленников и бюргеров» («Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei» — «BGB»), нынешней правой «Швейцарской народной партией» («SVP»). Долгое время эта партия была четвертой по силе партией в стране, имея соответственно одно кресло в кабинете. Таким образом, как правая, так и левая оппозиция были привлечена к управлению страной, получив свою долю влияния, власти, экономических и прочих привилегий и рычагов.

Место под солнцем

Получив место в кабинете, партия в Швейцарии получает возможность участвовать в формировании общеполитического курса в кооперации с представителями других партий. Договороспособность — это едва ли не основная швейцарская политическая добродетель. Как правило решения, принимаемые на консенсусной основе всем правительством, получают поддержку парламента, уменьшенным отражением которого, собственно, Федеральный совет и является.

Однако происходит это всегда по результатам дебатов, в ходе которых партии позволяют себе высказывать порой очень мощную критику в адрес правительства. А заложена эта традиция была уже в конце 19-го века — первый министр в правительстве от католиков Йозеф Цемп из Люцерна собственными руками провел национализацию железных дорог, заложив основополагающий камень в фундамент нынешнего швейцарского национального железнодорожного перевозчика, концерна «SBB», и это несмотря на то, что его собственная партия выступала жестко против.

Точно также «приручены» оказались социалисты, которые хоть и требовали еще до недавнего времени «преодоления капитализма», но в реальности, оставаясь всегда на отечественных, гельветических позициях, они работали на благо всей страны, внося свой вклад в развитие и укрепление в Швейцарии основ социальной рыночной экономики. В 1959 году, когда в правительство был избран второй социалист, газеты предрекали «схватку не на жизнь, а на смерть» между социалистическими «агнцами» и бюргерскими правоконсервативными «волками». Но все получилось совсем иначе.

Хрупкая стабильность

Конец «магической формулы» образца 1959 года наступил в Швейцарии в 2003 году, но причины этого события напрямую связаны с революцией 1989 года, концом биполярного мира, появлением всех тех проблем, с которыми сейчас вынуждены бороться Европа и весь мир: речь идет о будущем европейского интеграционного процесса и о проблеме беженцев. Сделав эти темы своими любимыми «коньками», Швейцарская народная партия сумела в 2003 году получить рекордные результаты на парламентских выборах, завоевать первую ступеньку пьедестала и получить право на второго министра — которого она и получила за счет демохристиан в лице Кристофа Блохера.

Показать больше

Кристоф Блохер и сложные отношения Швейцария-ЕС

Наступила новая эпоха, появились новые проблемы, и даже стабильная Швейцария не смогла остаться от них в стороне. Началось время по швейцарским меркам довольно сильной политической турбулентности, Швейцарская народная партия раскололась, в стране возникла пятая партия, Бюргерско-демократическая (BDP), но это уже иная история… Для нас же важно понять, насколько были мудрыми отцы-основатели Швейцарии, создав форму привлечения оппозиционных сил к правительственной ответственности.

В наше время Швейцарская народная партия очень любит играть роль «оппозиционера». Степень политической поляризации в стране растет заметно. Растет и массовость забастовочного движения. Конкуренция партий и их программ обострилась, и это при том, что все они, — и партии, и парламент, и правительство, — живут и работают под дамокловым мечом под названием «прямая демократия», к инструментам которой (народная законодательная инициатива) партии все чаще прибегают с целью заработать дополнительные очки у избирателей.

Пока никто всерьез идею «конкорданса» под вопрос не ставит. Но невольно спрашиваешь себя — на сколько еще хватит у этой системы запаса прочности? Не секрет, что готовность к компромиссам сейчас в Швейцарии начинает снижаться. Что разрушит «формулу швейцарской политической любви»? Реформа пенсионной системы? Или вопрос характера будущих отношений с ЕС? Пока ответа на этот вопрос нет ни у кого. Ясно одно, что народ, со своими инструментами прямой демократии — он и есть в Швейцарии главный оппозиционер. И именно народу уже очень скоро предстоит принять очень сложные решения по очень сложным вопросам.

Об авторе

Автор этого материала изучал политологию в Университете Цюриха. Пишет в настоящее время для политического блога «Napoleon’s NightmareВнешняя ссылка».

В рамках спецпроекта #ПрямаяДемократиявШвейцарии Внешняя ссылкаон анализирует для нас особенности народоправства по-швейцарски.

Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.